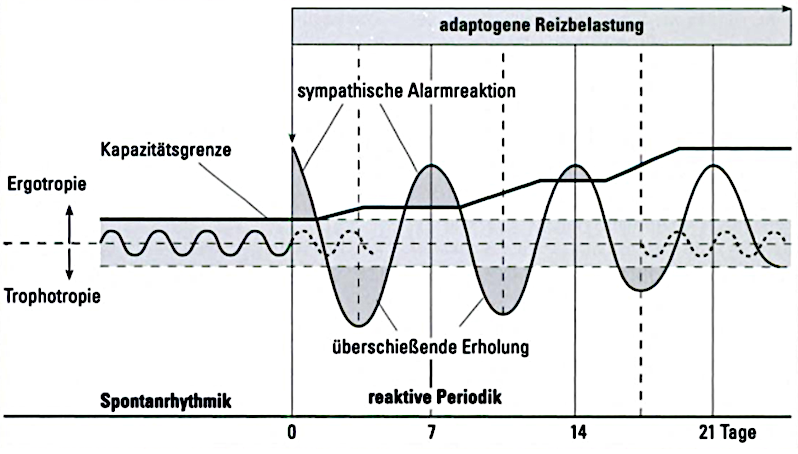

Abb. 4- Schematische Darstellung der Auslösung reaktiver Periodik durch adaptogene Reizleistung (nach Hildebrandt, 1985 in Melchart, 2002, S.35)

Auch die kortikale Organisation vollzieht Anpassungsvorgänge, insbesondere durch Vermeiden negativer Selbstbewertung, Abwehr äußerer Bedrohung und Down-Regulation von belastenden Triebregungen.

Das Training der Körperwahrnehmung (Atemtherapie, Entspannungstechniken) und die Fokussierung auf Achtsamkeitsübungen erhöhen die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf die Selbstwahrnehmung als Ganzes zu lenken und Körpersignale besser verstehen und akzeptieren zu können. Hieraus kann ein bewussterer Umgang mit sich und damit ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein hervorgehen.

Die psychische Widerstandskraft setzt sich aus drei wesentlichen Komponenten zusammen:

- Eine innere Haltung, trotz widriger Umstände sein Leben bewältigen zu können

- Belastende Ereignisse als Herausforderung wahrzunehmen, um sich zu entwickeln

- Die Fähigkeit zu entwickeln, sich als Teil des Lebens zu begreifen

An dieser Stelle knüpfen auch kognitive Therapien zur Steigerung der Stressresistenz an.

Für die Ordnungstherapie der Naturheilkunde sind daher Anstöße zur autoregulativen Erkenntnisarbeit ebenso wie die (Neu-)Ordnung von Lebenszielentwürfen relevant. Sie sind im Grunde für jede feinfühlige Kommunikation in der Behandler-Patienten-Situation elementar.