Einleitung

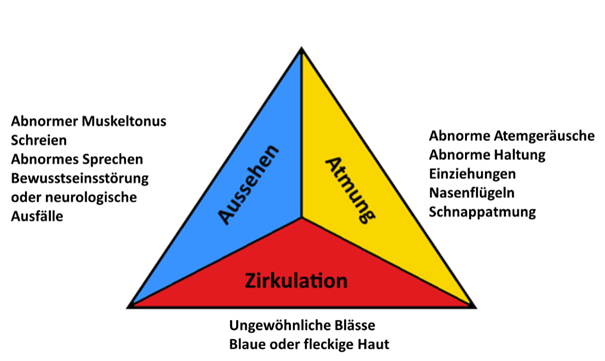

Fieber ist eines der häufigsten Phänomene bei Kindern, mit denen Ärzte und Heilpraktiker konfrontiert sind, wobei selten eine schwere Erkrankung dahintersteckt. Angesichts der oft großen Sorgen bei Eltern (v. a. beim ersten Kind) erfordert die Beratung der Eltern, die Untersuchung des Kindes und die Differenzialdiagnostik viel Feingefühl, diagnostische Kompetenz und das Wissen um die sogenannten „red Flags“ für das Erkennen eines „Abwendbar gefährlichen Verlaufs (AGV)“.

Eine wichtige Hilfestellung bietet nun die erste Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zum Fiebermanagement bei Kindern und Jugendlichen (siehe hier: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/027-074).

Die Empfehlungen sind erfreulicherweise eine Abkehr von der in der Medizin lange tradierten raschen Fiebersenkung und lehren einen entspannten Umgang mit diesem Zeichen, welches in den meisten Fällen eine natürliche Reaktion des Organismus ist. Der Leitlinien-Beauftragte der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendliche DGKJ sagt dazu:

„Die neue Leitlinie betont ein grundlegend verändertes Verständnis von Fieber: Es wird nicht als vorrangig behandlungsbedürftiges Symptom betrachtet, sondern als physiologische und in der Regel hilfreiche Abwehrreaktion des Körpers.“ (Prof. Dr. Tim Niehues, Pressemitteilung Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. 2025)

Im Folgenden wird eine detaillierte Übersicht der zentralen Inhalte der neuen Leitlinie zum Fiebermanagement bei Kindern und Jugendlichen vorgestellt.