Der historische Rückblick auf die Entwicklung der Medizin des letzten Jahrhunderts zeigt, dass die primär naturwissenschaftlich-technische Ausrichtung alle anderen Aspekte wissenschaftlichen Denkens und menschlichen Handelns verdrängt.

Auch wenn die ethische Grundbildung seit den 1970er-Jahren an Universitäten wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind weitere wesentliche philosophische Themen eher Stiefkinder und spielen nur eine untergeordnete Rolle. Diese Entwicklung begann in Preußen 1861, als das Tentamen philosophicum des Medizinstudiums durch das Tentamen physicum ersetzt wurde.

Über die Bedeutung ethischen Handelns am Patienten und des redlichen Umgangs mit sich und anderen sowie die grundsätzliche Haltung eines von Humanität getragenen Menschenbildes hinaus ist gerade die Schulung des Denkens und der zugehörenden spezifischen Werkzeuge für einen humanwissenschaftlichen Ansatz der Medizin besonders relevant. Die Prinzipien der naturwissenschaftlich entwickelten empirischen Analytik mit ihrem Primärwerkzeug der Biostatistik können die konkreten Fragen des Praxisalltags nicht allein beantworten.

Die Fähigkeiten, eine passgenaue patientenorientierte Entscheidung zu treffen, hängen vielmehr an anderen Kompetenzen - den Grundkenntnissen phänomenologisch-exakter Wahrnehmung (Phänomenologie), eines strukturierten dialektischen Auswertens (Dialektik) in einer sorgfältigen und fehlerarmen Prozessdokumentation sowie einer hermeneutisch basierten Einsichtsfähigkeit (Hermeneutik).

Darüber hinaus sind gerade für die Begleitung von chronisch Kranken und dem Langzeit-Monitoring die Errungenschaften holistischer Perspektiven, wie sie durch die Gestalttheorie oder auch die Systemtheorie mit ihren Weiterentwicklungen, die spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Verfügung stehen, von außerordentlicher Bedeutung und Notwendigkeit.

Auch eine Schulung logischer Denkprinzipien, insbesondere der Komplexität abbildenden Ansätze, wie beispielsweise die Synergetik oder auch die Perspektiven einer mehrwertigen Logik (Polykontexturalität) fügen wichtige Bausteine in ein solide-kompetentes Handlungsfundament.

Eine eigene Abhandlung ist dem Baum der Erkenntnis gewidmet, einer Perspektive der Erkenntnistheorie, die aufzeigt, wie das Erkennen die Erklärung des Erkennens erzeugt (Autopoesis).

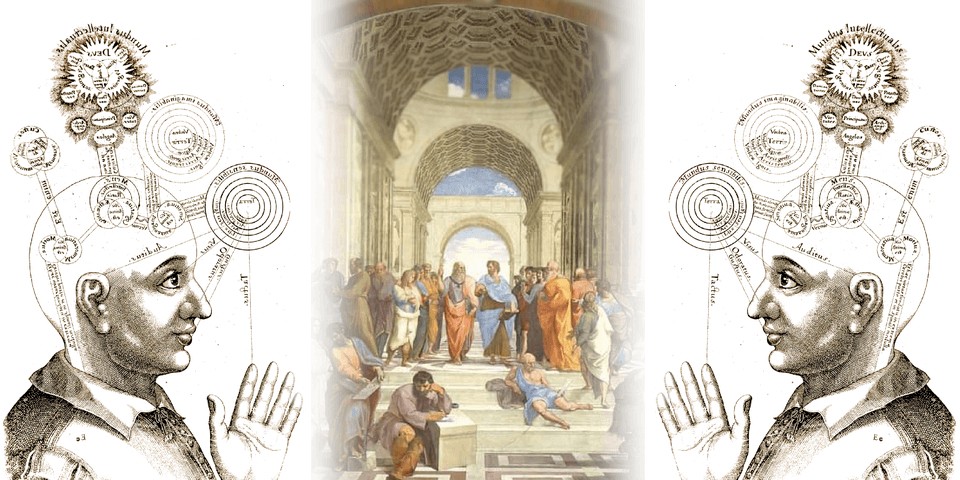

Nur in der Synthese dieser Disziplinen, welche naturwissenschaftliches Wissen, technisches Können, ethisches Handeln und breit angelegte, sich kontinuierlich entwickelte Denkfähigkeiten miteinander verbindet, kann sich eine humanwissenschaftlich begründete integrative „Medizin der Zukunft“ entwickeln.

Geplant ist, verloren gegangene und noch nicht integrierte erkenntnistheoretische Konzepte in loser Reihenfolge und auf den Bedarf des medizinischen Praxisalltags angepasst, in übersichtlicher Form aufzubereiten.