Mit der Anwendung homöopathischer Arzneien ist die Beobachtung aus Arzneiversuchsreihen und klinischen Erfahrungen verknüpft, dass potenzierte Arzneien paradoxerweise mit steigender Potenz deutlich mehr und differenziertere Reaktionen auslösen, als dies mit der Ursubstanz (Ausgangssubstanz) gelingt. Auch inerte Substanzen können durch diese Art der Aufbereitung zu Wirkstoffen werden (Bsp. Lycopodium clavatum oder Natrium muriaticum).

Dieses Phänomen wird in der klinischen Praxis seit über zwei Jahrhunderten dokumentiert und bildet die Grundlage für die therapeutische Anwendung der Homöopathie (Hahnemann, 1810).

Dieser scheinbare Widerspruch passt nicht so einfach in das kausale Denken eines cartesianisch geprägten Weltbildes und stellt einen besonderen Zankapfel um die Homöopathie dar, der historisch von Beginn an die Gemüter erhitzt. Genau hier setzt das Argument „nix drin – nix dran“ auf, welches sich auf dieses von Hahnemann beschriebene Herstellungsverfahren der Arzneien bezieht.

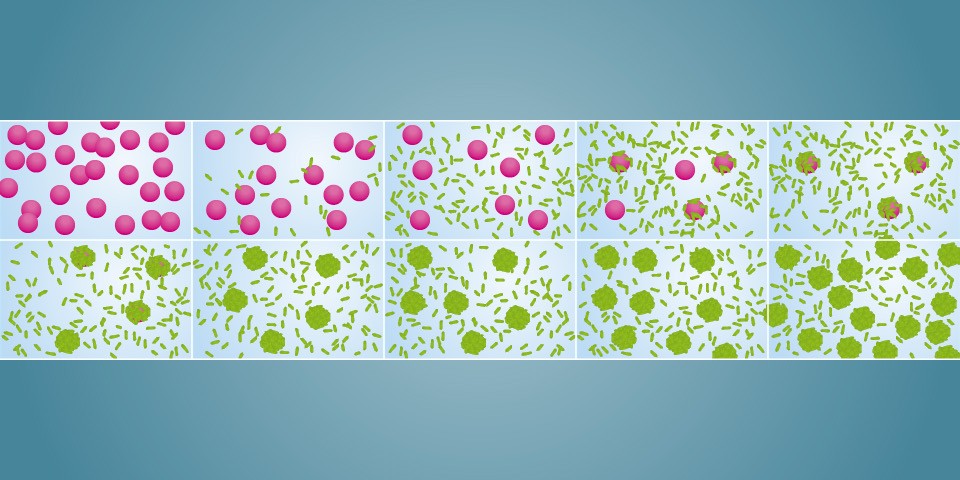

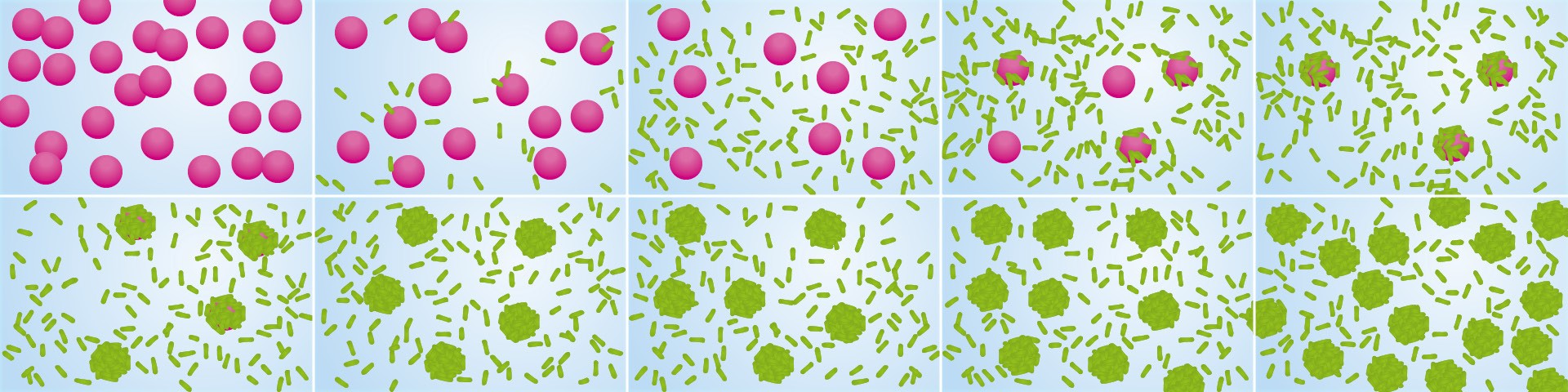

Eine solche These basiert auf dem Argument einer rein biochemischen Arzneiwirkung als einzig anzunehmendem biologischem Wirkmechanismus, welcher nicht mehr möglich sei, wenn rechnerisch ab der vierundzwanzigsten D-Potenz kein materiell-substanzieller Inhalt mehr in der Präparation vorhanden sein könne[1]. Die daraus abgeleitete Schlussfolgerung besagt, dass es sich bei der Wirkung homöopathischer Potenzen mit einem Verdünnungsverhältnis über 10⁻²³ – einem kritischen Scheitelwert von Verdünnung – somit um reine Wasserlösungen und folglich therapeutisch um Placeboeffekte handeln müsse.