Quelle 3: Beobachtungen aus Krankenbehandlungen

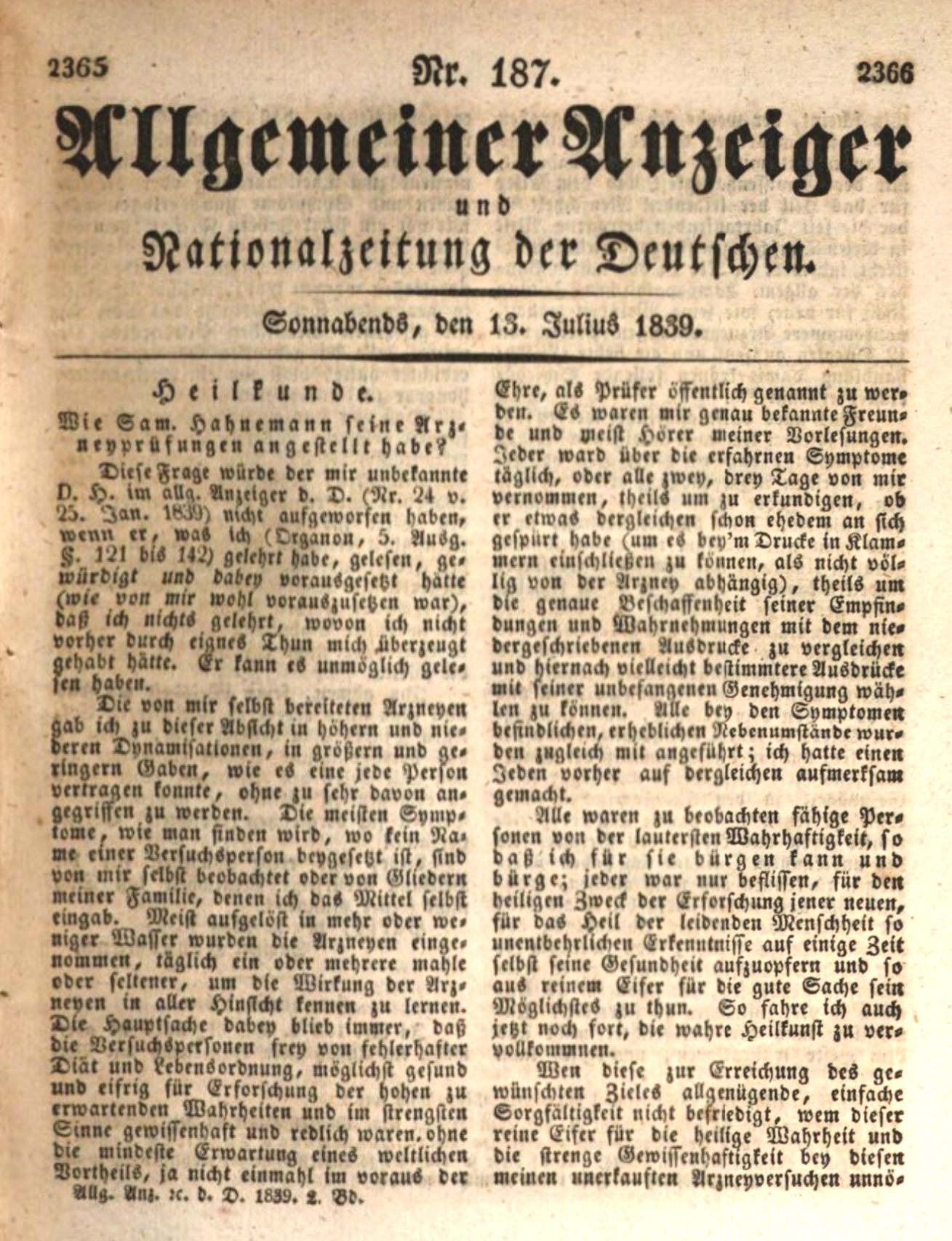

Mit zunehmender praktischer Erfahrung nutzte Hahnemann die Erkenntnis, dass nicht nur Gesunde, sondern auch chronisch Kranke wertvolle Beiträge zur Materia Medica liefern konnten – insbesondere durch unbeabsichtigte Arzneireaktionen, die bei der Verordnung nicht optimal passender Arzneimittel auftraten - und vermerkte dazu im Organon § 142 (vgl.: Hahnemann, 1996, S. 205):

„Wie man aber selbst in Krankheiten, besonders in den meist gleichbleibenden chronischen, außer den Beschwerden der ursprünglichen Krankheit auch einige Symptome* der zur Behandlung verabreichten einfachen Arznei ermitteln kann, ist sehr anspruchsvoll und nur Meistern in der Beobachtung zu überlassen.

*FN: d. h. Symptome, die in der ganzen Krankheitsgeschichte entweder nur vor langer Zeit oder noch nie bemerkt wurden und folglich neuen der Arznei angehören“

Chronisch Kranke reagieren empfindlicher auf nur teilweise passende Arzneien

Bereits 1801 wies er in seinem Text Über die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondre auf die spezielle Empfindlichkeit Kranker gegenüber ungenau gewählten Arzneien hin. Zudem setzte er sich mit Zweifeln an der Wirksamkeit hoher Verdünnungen auseinander und argumentierte, dass eine geringe Menge Belladonna bei einem „robusten, ganz gesunden Landmanne“ gewöhnlich keine Wirkung zeige.

„Hieraus folgt aber bei Weitem nicht, dass ein Gran dieses Dicksaftes eine angemessene oder gar zu schwache Dosis für diesen oder einen ähnlich robusten Mann wäre, falls er krank wäre und seine Krankheit von einer Art, auf die Belladonna nicht passt.“ (Vgl.: Über die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondre (Hahnemann, 1801 in: Hahnemann, 2001d, S. 349)

Noch stärkere Reaktionen seien bei Kranken zu erwarten, wenn das Arzneimittel mit Weingeist haltbar gemacht, verdünnt und verschüttelt wurde.

„Wird man wohl endlich erkennen, wie gering – ja, wie unendlich gering – die Dosen von Arzneimitteln im Krankheitsfall sein dürfen, um den Körper dennoch deutlich zu affizieren?

Ja, sie affizieren ihn stark, wenn das Mittel falsch gewählt ist: Neue, heftige Symptome treten auf, und man pflegt – ob zu Recht oder Unrecht, sei dahingestellt – zu sagen, die Krankheit habe sich verschlimmert.

Ebenso stark wirkt das Mittel, wenn es treffend gewählt ist: Selbst schwerste Krankheiten weichen oft innerhalb weniger Stunden.“ (Vgl.: Über die Kraft kleiner Gaben der Arzneien überhaupt und der Belladonna insbesondre (Hahnemann, 1801) in: Hahnemann, 2001d, S. 350)

Teilweise passende Arzneimittel provozieren neue Reaktionen

Im Organon erläutert Hahnemann diesen Sachverhalt (Org. §175–182) dahingehend, dass die „Umrisse der Krankheitsgestalt“ (§ 175), d. h. das Symptommuster, nicht bei jedem Patienten von Anfang an eindeutig erkennbar sind.

In solchen Fällen kann zunächst nur eine möglichst passende homöopathische Arznei anhand der wenigen ermittelten Symptome gewählt werden.

„Da wird nun die, zwar so gut wie möglich gewählte, aber […] nur unvollkommen homöopathische Arznei, bei ihrer Wirkung gegen die ihr nur zum Teil analoge Krankheit […] Nebenbeschwerden erregen, und mehre Zufälle aus ihrer eignen Symptomenreihe in das Befinden des Kranken einmischen […]“ (Hahnemann, 1996, § 180, S. 223 f.)

„[…] es sind aber doch immer nur solche Symptome, zu deren Erscheinung diese Krankheit in diesem Körper auch für sich schon fähig war, und welche von der gebrauchten Arznei […] bloß hervorgelockt und zu erscheinen bewogen wurden.“ (Hahnemann, 1996, § 181, S. 224)

Während ein gesunder Organismus Arzneireize meist besser toleriert und kompensiert, reagieren chronisch Kranke oft sensibler und feiner. Dadurch können im Einzelfall eindeutige Arzneiwirkungen provoziert werden, die jedoch noch auf ihre Evidenz hin weiter überprüft werden müssen – ein Vorgehen, das Hahnemann ganz gezielt praktizierte.

Die „NB“- Kennzeichnung

Ab dem Krankenjournal D3 (1802) kennzeichnete Hahnemann neu erschienene Befindensveränderungen, die zuvor bei einem Patienten nicht bekannt waren und erst nach der Gabe eines Arzneimittels auftraten, als Arzneisymptome mit dem Kürzel NB (Papsch, 1998). Diese Abkürzung wird sowohl als nota bene („wohlgemerkt“) als auch als Nebenbeschwerde interpretiert. Welchen Begriff Hahnemann mit NB genau meinte, ist nachrangig – entscheidend ist seine inhaltliche Bedeutung. Hahnemann verwendete das Kürzel NB in seinen Krankenjournalen, um neu aufgetretene Symptome zu kennzeichnen, die der zuletzt verabreichten Arznei zugeordnet wurden.

„Hahnemann strich die ‚NB‘-Zeichen im Journaltext aus, sobald die damit gekennzeichneten Symptome als gesichert gelten konnten und übernahm die so markierten Aussagen in die ‚Fragmenta‘ und später in die Reine Arzneimittellehre. Das Journal N.5 enthält 81 ausgestrichene ‚NB‘-Symptome.“ (Varady, 1987, S. 284)

Im Krankenjournal D16 (1817 – 1818) sind beispielsweise 43 Thuja-, 11 Cicuta- und 10 Staphysagria-Zeichen identifiziert worden, die als Arzneiwirkung bei der Behandlung mit dem Mittel auftraten und in die Arzneimittellehre integriert wurden (Schuricht, 2004, S. 147). Die Krankengeschichte der Antonie Volkmann steuerte 46 Sepia-, 17 Nit-ac - und 16 Phosphorus- Arzneiwirkungen bei. (Hahnemann, 2007, Hrsg. Lucae & Wischner, S. 6f.)

Wie Hahnemann dieses Arbeitskürzel einsetzte, wurde bei den Transkriptionen und Auswertungen verschiedener Krankenjournale von den Autoren untersucht. (Varady, 1987; Seiler, 1988; Schuricht, 2004; Fischbach-Sabel, 20). Wie sie nachweisen konnten, diente das Kürzel vor allem zur:

- Kennzeichnung neuer Symptome in den Krankenjournalen:

- Wenn ein Patient nach der Einnahme eines homöopathischen Mittels neue Symptome zeigte, markierte Hahnemann diese mit dem Kürzel NB.

- Diese neu aufgetretenen Arzneireaktionen betrachtete er als potenziell durch das zuletzt verabreichte und nicht optimal passende Mittel hervorgerufen. Er erwog daher, diese Beobachtung diesem Pharmakon zuzuschreiben.

- Tilgung des NB-Kürzels:

- Sobald Hahnemann die neuen Arzneireaktionen als gesicherte arzneispezifische Wirkung ansah oder er sie in seine Materia Medica (Arzneimittellehre) aufnehmen wollte, strich er das NB-Kürzel durch.

- Dies bedeutete, dass diese Arzneireaktion nun als geprüft und dokumentiert galt.

- Nicht alle mit NB versehenen Beobachtungen sind in späteren Neuauflagen seiner Arzneimittellehren wiederzufinden. Dies deutet darauf hin, dass Hahnemann ihre Übernahme an bestimmte Verifikationskriterien knüpfte – ohne diese jedoch ausdrücklich zu benennen.

- Bedeutung für die Arzneiversuche:

- Das NB-Kürzel war Teil seines systematischen Ansatzes homöopathischen Arzneimittelprüfung (HAMP). Es half ihm, die Wirkung bestimmter Substanzen auf den Organismus zu analysieren und zu dokumentieren.

Diese Praxis zeigt, wie Hahnemann seine Beobachtungen strukturiert und systematisch in die Entwicklung der Homöopathie eingebracht hat.

Nach den Transkriptionen einiger Krankenjournale entstand allerdings eine Debatte darüber, ob diese „NB-Symptome“ in der Arzneimittellehre den „echten“ bei Versuchen an Gesunden beobachteten Arzneireaktionen gleichzusetzen seien (Mortsch, 2005). Hahnemann tat dies offenbar und begründete das auch im Org. § 156:

„Es ist nicht selten, dass auch ein anscheinend passend gewähltes, homöopathisches Arzneimittel, das vor allem in zu wenig verkleinerter Gabe bei sehr reizbaren und feinfühlenden Kranken während seiner Wirkungsdauer zumindest eine kleine, ungewohnte Beschwerde oder ein kleines, neues Symptom, provoziert. Denn es ist fast unmöglich, dass sich Arznei und Krankheit in ihren Symptomen so genau decken wie zwei kongruente Dreiecke. Doch diese – im günstigen Fall – unbedeutende Abweichung wird durch die eigene Selbstregulation des lebenden Organismus leicht ausgeglichen und von relativ unempfindlichen Kranken nicht einmal wahrgenommen; die Regeneration schreitet dennoch weiter voran, dem Ziel der Genesung entgegen, wenn sie nicht durch fremdartige arzneiliche Einflüsse auf den Kranken, durch Fehler in der Lebensordnung, oder durch geistig-psychische Heilungshindernisse gestört wird.“ (Vgl.: Organon § 156, Hahnemann, 1995)