|

Aufgrund einer größeren Patienten-Nähe sind umgangssprachliche Begrifflichkeiten mit ihrer Unschärfe an vielen Stellen bewusst belassen worden, z. B. „Brustkrebs“ statt „Mamma-CA“. Die den Behandlungsanliegen zugeordneten Diagnoseschlüssel des ICPC-3 können mit ihren Erläuterungen hier nachgelesen werden: https://browser.icpc-3.info/, oder in einer Übersicht auf einen Blick, farblich gut dargestellt hier: https://flyer.icpc-3.info. Die angegebenen ICD-10 Schlüssel sind auf die entsprechende Seite des BfArm verlinkt: https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/index.htm (ICD-10-GM Version 2025) oder https://icd.who.int/browse10 (ICD-10 Version 2019 Englisch). Wir pflegen Korrekturen laufend ein und freuen uns über Fehlermeldungen oder Verbesserungsvorschläge der vorgeschlagenen Diagnoseschlüssel. |

Beratungsanliegen

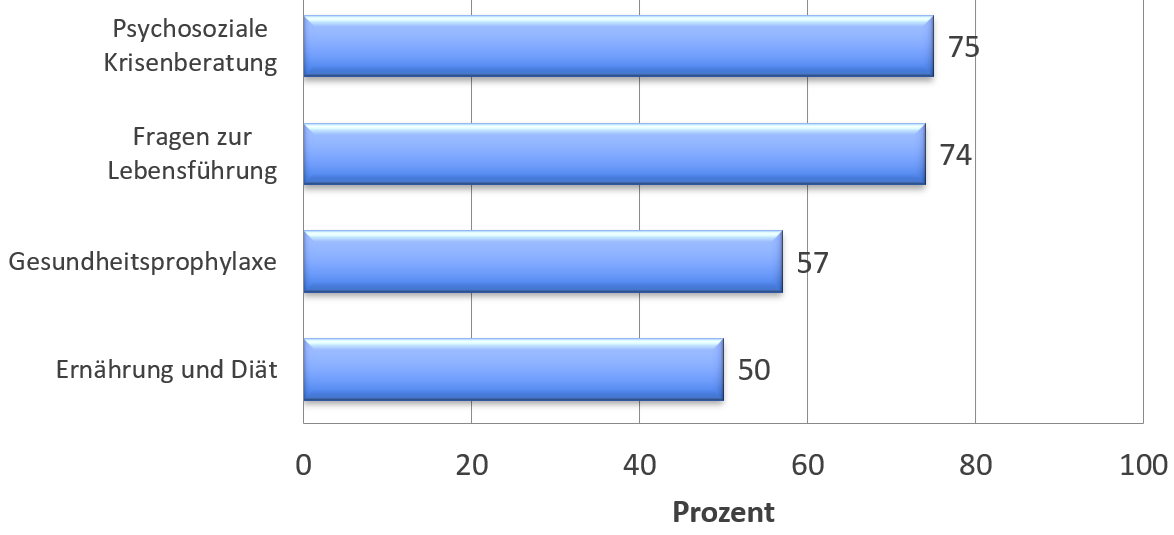

Welche Beratungsanliegen kommen in Deiner Praxis häufig vor?

|

Psychosoziale Krisenberatung |

75% (75,44%) |

|

Fragen zur Lebensführung |

74% (73,91%) |

|

Gesundheitsprophylaxe |

57% (57,03%) |

|

Ernährung und Diät |

50% (50,12%) |

Diese Patientenanliegen sind in den meisten Fällen kontextbezogen und individuell unterschiedlich zeitintensiv.

Psychosoziale Krisenberatung

[ICPC-3 ZC01-ZC99; ICD-10 s.u.]

Unter Psychosoziale Krisenberatung fallen alle möglichen Belastungen durch besondere Lebensbedingungen und werden im ICPC-3 unter „ZC- Soziale Probleme, welche die Gesundheit beeinflussen ZC“. Häufiger anzutreffen sind:

- ZC01 Beziehungsprobleme [ICD-10 Z63, ICD-10 T74.0 + T74.3]

- ZC02 Beziehungsprobleme mit Kindern [ICD-10 Z63, ICD-10 T74.0 + T74.3]

- ZC03 Beziehungsprobleme mit Eltern und Angehörigen [ICD-10 Z63, ICD-10 T74.0 + T74.3]

- ZC09 Andere spezifizierte Beziehungsprobleme, z.B. Beziehungsprobleme mit Freunden [ICD-10 Z63, ICD-10 T74.0 + T74.3]

- ZC10 Verlust oder Tod des Partners [ICD-10 Z63]

- ZC11 Verlust oder Tod eines Kindes [ICD-10 Z63]

- ZC12 Verlust und Tod von Eltern/Familienangehörigen [ICD-10 Z63]

- ZC13 finanzielle Sorgen [ICD-10 Z59]

- ZC16 Probleme am Arbeitsplatz [ICD-10 Z56 + Z57]

- ZC25 Erkrankungen des Partners [ICD-10 Z63]

- ZC26 Erkrankungen von Kindern [ICD-10 Z63]

- ZC27 Erkrankungen von Familienmitgliedern [ICD-10 Z63]

- ZC30 Verhaltensprobleme des Partners [ICD-10 Z63]

- ZC31 Verhalten von Familienangehörigen [ICD-10 Z63]

- ZC90 Angst vor sozialen Problemen [ICD-10 Z59 - Z60]

- ZC99 Sonstige spezifizierte Soziale Probleme, welche den Gesundheitsstatus beeinflussen, z.B. soziale Benachteiligung einschl. Isolation und Einsamkeit [ICD-10 Z60]

Die Verarbeitung von Einschränkungen und Vorschriften einer Krankheit ist im ICPC-3 PS21 unter der Rubrik "Eigenes Krankheitsproblem" zu finden [ICD-10 Z75].

Im ICD-10-GM Version 2025 wird der Schlüssel Z63 – „Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis“ nicht weiter differenziert. Für eine Differenzierung ist hier beispielsweise die Verwendung des ICPC-3 nützlich, da hier die Kontaktanlässe weiter differenziert sind.

Fragen zur Lebensführung

[ICPC-3 PS22; ICD-10 Z72.-] Fragen zur Lebensführung sind meist an Lebenssituationen gekoppelt und werden im ICPC-3 als “Lebensphasenprobleme des Erwachsenen“ PS22 klassifiziert.

Gesundheitsprophylaxe

[ICPC-3 AP45 Personen, die sich an Gesundheitsdienste wenden, um sonstige Beratung und medizinischen Rat zu erhalten; / ICD-10 Z71, ICD-10 Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung]

ICPC-3 AP45 betrifft die Gesundheitsprävention. Darunter fällt alles, was das Wohlbefinden und die Lebensqualität fördert, und hilft Erschöpfungszustände (Burnout Symptomatik etc.) zu vermeiden. Hinzu kommen in der Beratung häufig folgende Fragen:

- zur individuellen Entwicklung von Kindern

- zur Biorhythmik und Regeneration, insbesondere bei Schlafstörungen

- zur Vermeidung von Krankheiten

- zum Sinn von Vorsorgeuntersuchungen

- zu vermuteten Komplikationen und schädlichen Auswirkungen von medizinischen Behandlungen

Einen hohen Stellenwert haben Fragen zur gesunden Ernährung, Umstellung von Essgewohnheiten und Fasten, was wie gegessen oder verabreicht werden soll oder weshalb diese separat erfragt wurden. All dies fällt unter die Klassifikation im ICPC-3 TS04 “Ernährungsprobleme/-fragen beim Kind“ und TS05 “Ernährungsprobleme/-fragen beim Erwachsenen“ [ICD-10 Z71].

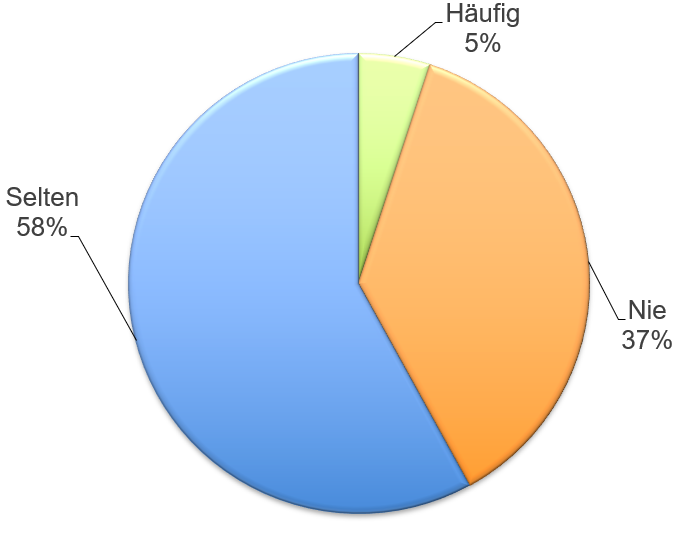

Impfberatung

[ICPC-3 AP45 Personen, die sich an Gesundheitsdienste wenden, um sonstige Beratung und medizinischen Rat zu erhalten; ICD-10 Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert]

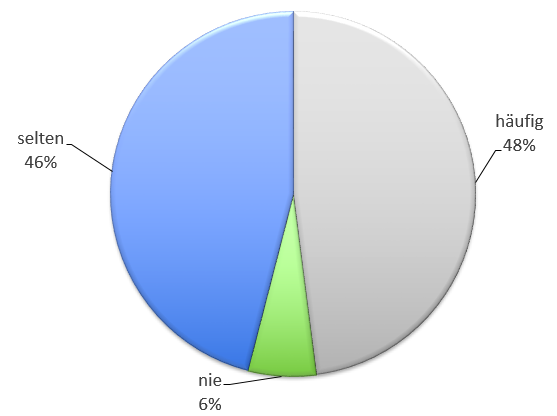

Impfberatungen sind augenscheinlich kein vordringliches Thema der Beratung zur Gesundheitsprophylaxe aus homöopathischer Sicht[i]. Etwas über die Hälfte aller HP-Homöopathen (52%) machen nur selten (46%) oder gar keine (6%) Impfberatung, obwohl gerade der Anteil an Kindern im Gesamtkollektiv in der klassisch homöopathischen Praxis insgesamt eher hoch liegt. Das führende Behandlungsanliegen bei Kindern lautet mit 87% “Unspezifische Infekte“ (siehe Auswertung "Kinderheilkunde").

Wie in einer umfassenden Umfrage bei homöopathisch arbeitenden Ärzten schon vor rund 20 Jahren erfasst wurde, sind Homöopathen als Vertreter der Individualmedizin impfkritisch eingestellt, vor allem in Bezug auf bestimmte Impfungen und dem starren Impfzeitpunkt als Leitlinienempfehlung. Die meisten sprechen sich mehrheitlich eher für eine individuelle Impfentscheidung aus, lehnen Impfungen jedoch keineswegs kategorisch ab [4].

Aus dem homöopathisch-holistischen Krankheitsverständnis heraus, sind gezielte Immunisierungen im Grunde ein homöopathisches Konzept: Ein krankmachendes Agens wird abgeschwächt moduliert als einzelner Impuls appliziert, um eine umfassende Reaktion des Geimpften zu provozieren, die infolge einer aktiven Auseinandersetzung (Erstreaktion auf den Impfstoff) zu steigender Robustheit führt.

Die Kritik zielt aus individualmedizinischer Sicht daher eher auf einen anderen Aspekt: Angezweifelt wird, dass ungeachtet der Erkrankung und ihrer Erreger durch Massenimpfungsprogramme einheitlich eine stabile Herdenimmunität erreicht werden kann, denn für viele Erkrankungen und deren Impfungen fehlen ausreichende Nachweise für deren Schutzwirksamkeit [5].Zudem muss bei einem solchen Vorgehen die individuelle Gesundheitssituation zum Zeitpunkt der Massenimpfung weitestgehend unberücksichtigt bleiben. Auch ist es sicher zu überprüfen, ob die derzeitigen Impfprogramme bei Kindern tatsächlich zu mehr Gesundheit führen oder ungewollt auch das Gegenteil bewirken können [6].

[i] Das Ergebnis scheint vor dem Hintergrund der medialen Homöopathie Kritik überraschend, da ja primär homöopathisch arbeitenden Praktikern eine strenge oder gar missionarische Anti-Impfhaltung unterstellt wird. Wäre dem so, müsste die Impfberatung einen sehr viel höheren Stellenwert einnehmen, da sie proaktiv zur Gesundheitsprophylaxe eingebracht würde.

Weitere allgemeinmedizinische Beratungsanliegen

[ICPC-3 AP45 Personen, die sich an Gesundheitsdienste wenden, um sonstige Beratung und medizinischen Rat zu erhalten; ICD-10 Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert]

Im ICPC-3 findet ein eigenes Kapitel - A1 „Besuche für allgemeine Untersuchungen, Routineuntersuchungen, Familienplanung, Prävention und andere Besuche“, unterteilt in die jeweiligen Beratungsanliegen, s.d.: https://flyer.icpc-3.info/.

Keine besondere Rolle spielen erwartungsgemäß typische Beratungsanliegen der allgemeinmedizinischen Arztpraxis wie:

- Attest Anliegen

- Arbeitsmedizinische Beratung

- Kurberatung

- Koordination von Behandlungsberichten und gutachterlichen Stellungnahmen

Diese Anliegen kommen nur in Einzelfällen vor und werden daher nicht gesondert aufgeführt.

REHA-Beratung

[ICPC-3 AP45 Personen, die sich an Gesundheitsdienste wenden, um sonstige Beratung und medizinischen Rat zu erhalten; ICD-10 Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert]

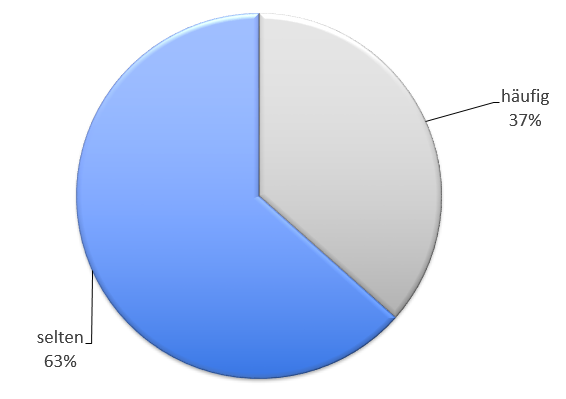

Eine Sonderstellung nimmt die Reha-Beratung ein, welche auch in der HP-Homöopathie Praxis häufiger (37%) angesprochen wird. Dies betrifft meistens Patienten, die begleitend schon länger in homöopathischer Behandlung sind und über den Reha Verlauf berichten, sowie weiter parallel dazu in homöopathischer Behandlung sein wollen. Knapp zwei Drittel der Patienten (63%) suchen demnach hierfür keinen Rat bei homöopathisch arbeitenden Behandler:innen (hier HP).

Allgemeine Beschwerden

Im Falle von unspezifischen allgemeinen Beschwerden handelt es sich typischerweise um Ausschlussdiagnosen. Die Ausgangsituation in der Praxis sieht wie folgt aus:

Die betroffenen Patienten:innen haben in der Regel bereits eine Arztodyssee durchlaufen und diverse Therapien hinter sich gebracht, ohne dass eine wirkliche Linderung eingetreten ist. Viele haben verschiedene Antidepressiva über längere Zeiträume versucht, ohne umfassende Besserung ihrer Beschwerden. Jetzt wollen sie „es auch einmal so versuchen, auf Empfehlung von Bekannten, denen es geholfen habe“.

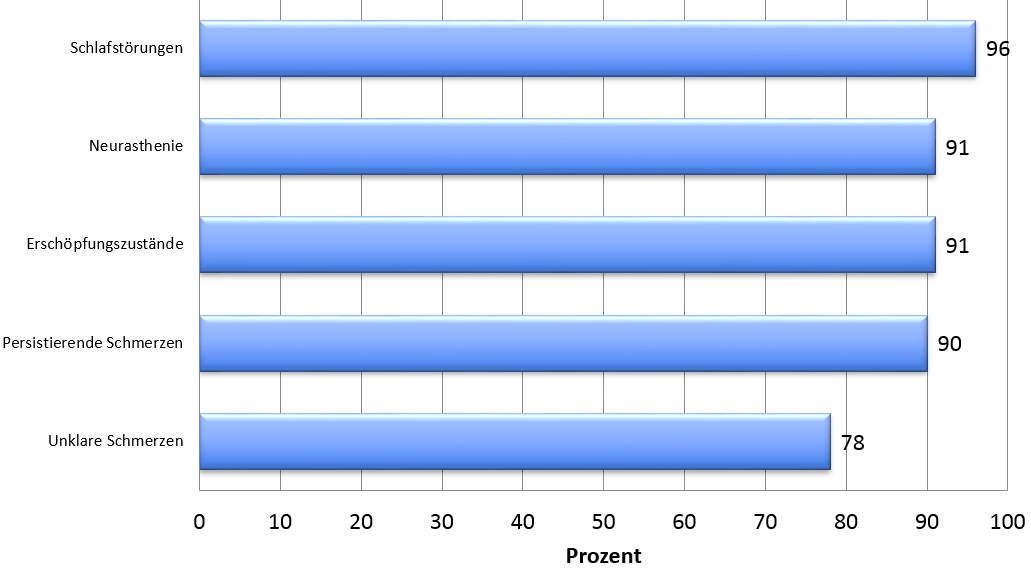

Häufige allgemeine Behandlungsanliegen – Die Top 5

|

Schlafstörungen |

96% (95,6%) |

|

Neurasthenie |

91% (91,3%) |

|

Erschöpfungs-Zustände |

91% (91,3%) |

|

Persistierende Schmerzen |

90% (90%) |

|

Unklare Schmerzen |

78% (78,3%) |

Schlafstörungen

[ICPC-3 PS06 Schlafstörung; ICD-10 F51.- Nichtorganische Schlafstörungen, G47.- Schlafstörungen]

Schlafstörungen werden als Störungen, mit einem quantitativen und qualitativen Mangel definiert, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und die Tagesaktivität durch Müdigkeit und Konzentrationsstörungen deutlich beeinträchtigt.

Neurasthenie

[ICPC-3 PD11 Burn-out; ICD-10 F48.0 Neurasthenie]

Als Neurasthenie bezeichnet man eine erhöhte Ermüdungsanfälligkeit mit unangenehmen Empfindungen, Konzentrationsschwäche und einem Abnehmen der Leistungsfähigkeit. Einhergehend mit einer Schwäche nach geistiger und körperlicher Anstrengung, sowie der Unfähigkeit zu entspannen, teils auch mit diffusen myofaszialen Schmerzen, uncharakteristischem Schwindel und allgemeiner Unsicherheit. Eine organische Ursache kann nicht ermittelt werden. Es handelt sich daher um eine rein beschreibende Diagnose.

Erschöpfungszustände

[ICPC-3 AS04 Allgemeine Schwäche oder Müdigkeit; ICPC-3 AS05 Postinfektiöse Schwäche; ICD-10 G93.3 Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome], ICD-10 R53 Unwohlsein und Ermüdung]

Erschöpfungszustände beziehen sich eher auf durchgemachte anhaltende psychosoziale Belastungen oder eine Schwäche nach Infekten oder schwereren Erkrankungen ohne ausreichende Regenerationsfähigkeit. Im ICD-10 findet sich daher kein eigener Schlüssel.

Persistierende und anhaltende Schmerzen

[ICPC-3 AS01, LS18 Chronische generalisierte Schmerzen (Chronic widespread pain - CWP); ICD-10 F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren.]

Von persistierenden und anhaltenden Schmerzen wird gesprochen, wenn Schmerzen in mehr als drei Körperregionen auftreten und diese keiner eindeutigen Diagnose zugeordnet werden können.

Die beschreibende Diagnose bleibt ohne eindeutigen allgemein medizinischen oder fachärztlichen Befund. Häufig werden die Patienten im Verlauf ihres Beschwerdebildes „psychiatrisiert“. Ein Teilansprechen auf Amitriptylin u.a. trizyklischer Antidepressiva fixiert die Betroffenen in dieser Spur.

Unklare Schmerzen

[ICPC-3 AS01 Allgemeine Schmerzen an mehreren Stellen; ICD- 10 R52.- Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert, R52.0 - Akute Schmerzen, nicht näher bezeichnet, R52.1 - Chronische Schmerzen, nicht näher bezeichnet, R52.9 - Schmerz, nicht näher bezeichnet]

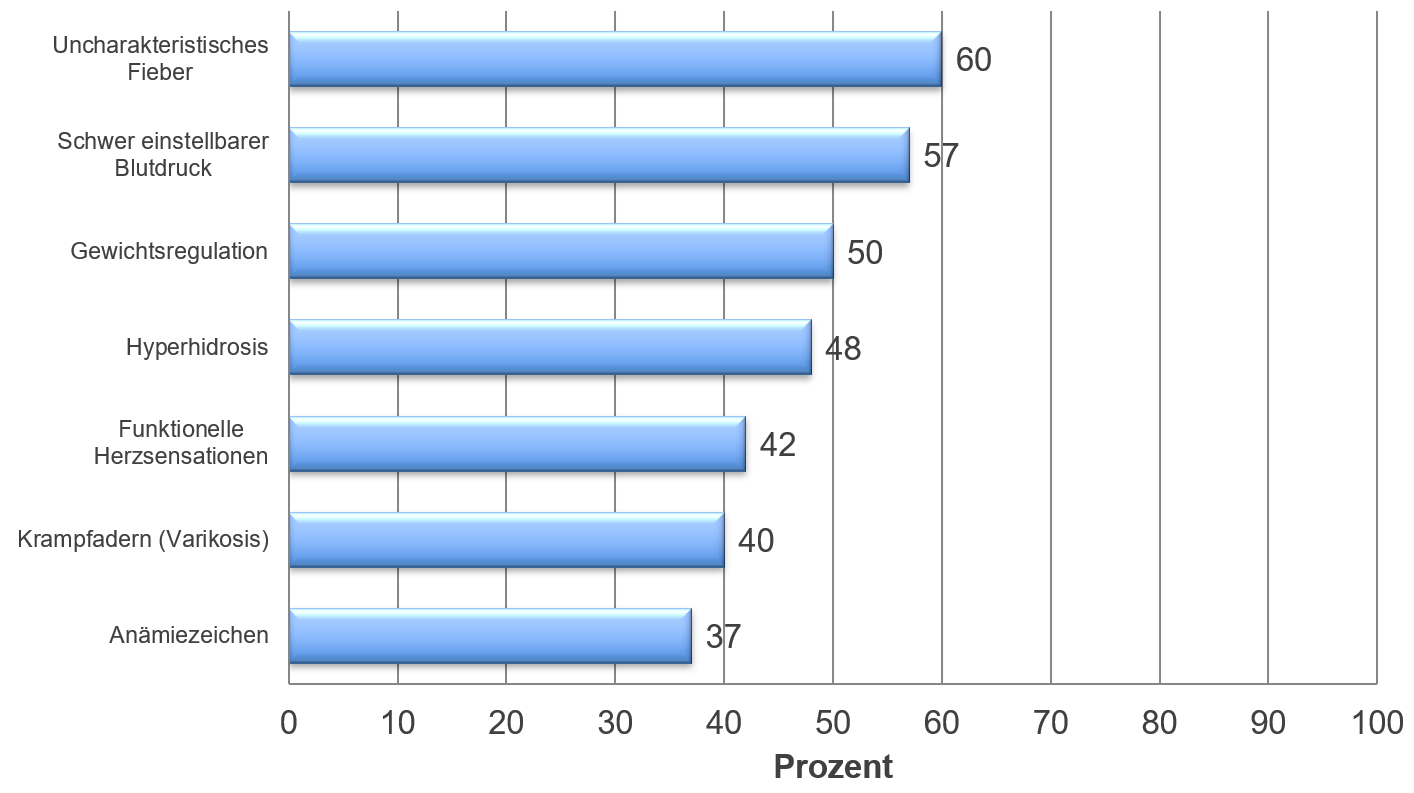

Häufige allgemeine Behandlungsursachen

|

Uncharakteristische Fieberreaktionen |

60% (59,89%) |

|

Schwer einstellbarer Blutdruck |

57% (57,28%) |

|

Gewichtsregulation |

50% (50,38%) |

|

Hyperhidrosis |

48% |

|

Funktionelle Herzsensationen |

42% (42,19%) |

|

Krampfadern (Varikosis) |

40% (39,89%) |

|

Anämiezeichen |

37% (36,82%) |

Uncharakteristisches Fieber

[ICPC-3 AS03; ICD-10 R50.8]

Uncharakteristisches Fieber ist ein typisches Anliegen in der Kinderbehandlung, tritt aber auch bei Erwachsenen im Rahmen von viralen Infekten der oberen / (unteren) Atemwege oder anderen Zusammenhängen auf. Die Differentialdiagnose eines Fiebers unbekannter Ursache (fever of unknown origin - FUO) ist komplex.

Schwierige Blutdruckeinstellung

[Blutdruckschwankung trotz Medikation: ICPC-3 KS51 Erhöhter Blutdruck; ICD-10 I10.9- Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet. Zur hypertensiven Krise s.a. Notfallmanagement.

Medikation mit Gefahr einer Blutdrucksteigerung: ICPC-3 AD41 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen; ICD-10 I10 – Essentielle (primäre) Hypertonie (bei Blutdrucksteigerung durch Medikation)].

In der Praxis typisch sind Behandlungsanliegen, in denen Patienten, die bereits Blutdruckmedikation erhalten und nur unbefriedigende oder stark schwankende Ergebnisse aufweisen, zur Verbesserung ihrer Gesundheit „etwas Zusätzliches tun“ wollen. Hinzu kommen Patienten die trotz konventioneller Medikation hypertensive Krisen (diastolisch > 120 mm HG) entwickeln.

Neben Patienten mit metabolischen Entgleisungen und Adipositas sind sehr häufig auch beruflich und privat bedingte anhaltende Angst-Stressreaktionen zu verzeichnen, ohne dass eine organische Herz- oder Nierenerkrankung vorliegt.

Medikation mit Gefahr einer Blutdrucksteigerung

- Abusus nichtsteroidaler Antirheumatika (Rücken- und Kopfschmerzen!)

- Antikonzeptiva bei jungen Frauen

- Pseudo-Ephidrin (Grippemittel)

- Systemischer Einsatz von Cortison

- Immunsuppressiva (Cyclosporin A und Tacrolimus bei Transplantationen)

- Parallel Nasenspray Abusus (Xylomethazolin u.a.)

- Methylphenidat

- MAO-Hemmer

Gestörte Gewichtsregulation mit Gewichtszunahme

[ICPC-3 TS51 Übergewicht/BMI über 30 und ICPC-3 TD66 Fettleibigkeit, Adipositas/BMI 25-30; ICD-10 E66.0 bis E66.99 nicht näher bezeichnet]

Gestörte Gewichtsregulationen sind in der Praxis häufige Behandlungsanliegen. Neben komplexen psychischen Zusammenhängen (Verlustkompensation, gestörtes Sättigungsgefühl, Körperschemastörungen, Traumatische Gewalterfahrungen), ist stets auch eine latenten Insulinresistenz (Diabetes II) mit zu prüfen.

Hyperhidrosis

[ICPC-3 AS10; ICD-10 R61.9]

Hyperhidrosis bezeichnet ein exzessives Schwitzen mit unklarer Genese, nach Ausschluss häufiger körperlicher Zusammenhänge (Menopause, Schilddrüsenüberfunktion, latente Infektionen). Wichtig mit zu bedenken sind:

Cholinergika, Nikotin, Salicylsäure und Alkoholabusus, sowie bei lokalisierten Schweißen auch seltene neurologische Störungen und vasoaktive Tumore. Ein isolierter Nachtschweiß steht hingegen oft im Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen insbesondere chronische Lungenleiden.

Herzsensationen

[ICPC-3 KS01 bis KS03; ICD-10 R07.2, R09.8, R00.0 bis R00.2, R00.8 ] Schmerzen in der Herzregion, Beklemmungen & Druck, Pulsationen und unregelmäßiger Herzschlag: diese Beschwerden werden unter Herzsensationen (ICPC-3 KS01 bis KS03) zusammengefasst.

Es kommen besorgte Patienten mit Extrasystolen (ES) und Herzstolpern, die mehrfach ohne Erfolg ärztlichen Rat und Diagnostik in Anspruch genommen haben, um „etwas Schlimmes auszuschließen“ – ohne dass eine Linderung der Beschwerden vorliegt. Kardiologische Befunde haben meist keine wegweisende Hilfestellung ergeben, sollen aber in jedem Falle in Erwägung gezogen werden, wenn sich Hinweise auf unklare Rhythmusstörungen (Ventrikulären Eytrasystolen (VES), anfallsweise Tachykardien, AV-Block!) ergeben.

Krampfadern (Varikosis)

[ICPC-3 KD79.- Krampfadern; ICD-10 I83.- Varizen der unteren Extremitäten, ICD-10 I83.- Varizen sonstiger Lokalisationen]

Bei Beschwerden in der Schwangerschaft: [ICPC-3 WD99 Sonstige spezifizierte und unbekannte Diagnosen und Krankheiten oder Gesundheitszustände in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett, WD99.03 Hämorrhoiden in der Schwangerschaft, WD99.04 Krampfadern in der Schwangerschaft; ICD-.10 O22.- Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen in der Schwangerschaft]

Anämie-Zeichen

[Eisenmangel: ICPC-3 BD66, ICD-10 D50; B-12 Mangel: ICPC-3 BD67; ICD-10 D51,D52; Weitere Ursachen: ICPC-3 BD77, ICD-10 D50-D53 (Weitere) Alimentäre Anämien. ICD-10 D55-D59 Hämolytische Anämien. ICD-10 D60-D64 Aplastische und sonstige Anämien]

Latente Anämie findet sich recht häufig als Beschwerde bei Patienten in homöopathischen Praxen und betrifft unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (Wachstum, Leistungssportler, Schwangerschaft und Stillperiode, erhöhter Blutverlust bei der Menstruation, chronische Magenerkrankungen und sonstige schwerwiegende Erkrankungen, insbesondere auch maligne Tumor-Erkrankungen).

Da HP-Homöopathen selten eigene Laborleistungen durchführen (auch aus Kostengründen für Selbstzahlende), handelt es sich hierbei um anzufragende und mitgebrachte Befunde, bzw. werden diese bei klinischen Auffälligkeiten delegiert bzw. veranlasst.

Im Folgenden wird eine Systematik der Anämien vorgestellt, die nach der zugrunde liegenden Ursache geordnet ist. Es ist zu beachten, dass einige Anämien aufgrund mehrerer Ursachen gleichzeitig auftreten können. Bei einer chronischen Nierenerkrankung kann es beispielsweise sowohl zu einer verminderten Produktion von Erythropoetin (ein Hormon, das die Bildung von roten Blutkörperchen stimuliert) als auch zu Eisenmangel kommen. Eine genaue Diagnostik ist daher in jedem Fall notwendig, um die richtige Behandlung zu ermöglichen. (Quelle der Systematik: AMBOSS GmbH - Wissen - Anämie - Ätiologie, zitiert am 8.5.2023)

1) Anämie durch verminderte Hämoglobinsynthese:

- Eisenmangelanämie

Dies ist bei weitem die häufigste Form der Anämie. Häufige Ursachen sind unzureichende Nahrungsaufnahme während der Wachstumsphase aufgrund von Malnutrition oder Malabsorption, Ernährungsfehler wie unausgewogene Ernährung oder Verluste durch chronische Blutungen, die häufig unerkannt bleiben.

- Anämie bei chronischer Erkrankung (Anemia of chronic Disease” (ACD)), z.B. chronische Nierenerkrankung, Krebs, rheumatoide Arthritis)

Sie gilt als die zweithäufigste Anämieursache. Es tritt eine Eisenverwertungsstörung sowie eine verminderte Produktion von roten Blutkörperchen bei chronischen Erkrankungen wie Tumoren und Entzündungen (z.B. Infektionen oder Autoimmunerkrankungen) auf. Dies kann zu einer Anämie führen, die entweder normozytär oder mikrozytär sein kann.

-

Sideroblastische Anämie

-

Thalassämie

-

Hämoglobinopathien

2) Anämie durch verminderte Zellbildung:

Es gibt verschiedene Ursachen für eine verminderte Blutzellbildung. Zu den Anämien durch verminderte Zellbildung gehören:

- Renale Anämie

- Myelodysplastisches Syndrom

- Aplastische Anämie

- Megaloblastäre Anämie.

Die Ursachen der aplastischen Anämie können angeboren (aufgrund genetischer Defekte) oder erworben sein, wobei letzteres häufig auf Strahlentherapie, Chemotherapie oder seltener auf Vergiftungen zurückzuführen ist.

Eine megaloblastäre Anämie tritt aufgrund von Folsäure- oder Vitamin B12-Mangel auf, da diese beiden Nährstoffe für die Zellteilung unerlässlich sind. Ein Mangel kann zu einer beeinträchtigten Zellteilung führen, die alle Zellreihen betreffen kann (Panzytopenie). Ein Folsäuremangel tritt schneller auf, da die Körperspeicher ohne weitere Zufuhr nur etwa 3 Monate ausreichen, während die körpereigenen Vitamin B12-Speicher den Bedarf für 2-3 Jahre decken können. Die Diagnose einer megaloblastären Anämie erfolgt anhand von erhöhten MCV- und MCH-Werten (makrozytär, hyperchrom), erniedrigten Retikulozytenwerten, erhöhten Eisenwerten und einer erythropoetischen Hyperplasie im Knochenmark.

3 ) Anämie durch vermehrten Abbau von roten Blutkörperchen:

-

Hämolytische Anämie (erblich, immunologisch, infektiös, medikamenteninduziert)

-

Sichelzellenanämie

-

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

4) Weitere Ursachen von Anämien:

- Blutverlust, mögliche Ursachen:

- Akute Blutungen

- Chronische Blutungen (wie etwa chronische Darmblutungen oder Menstruationsblutungen)

- Hämatologische Malignome (Leukämie, Lymphom)

Bewegungsapparat

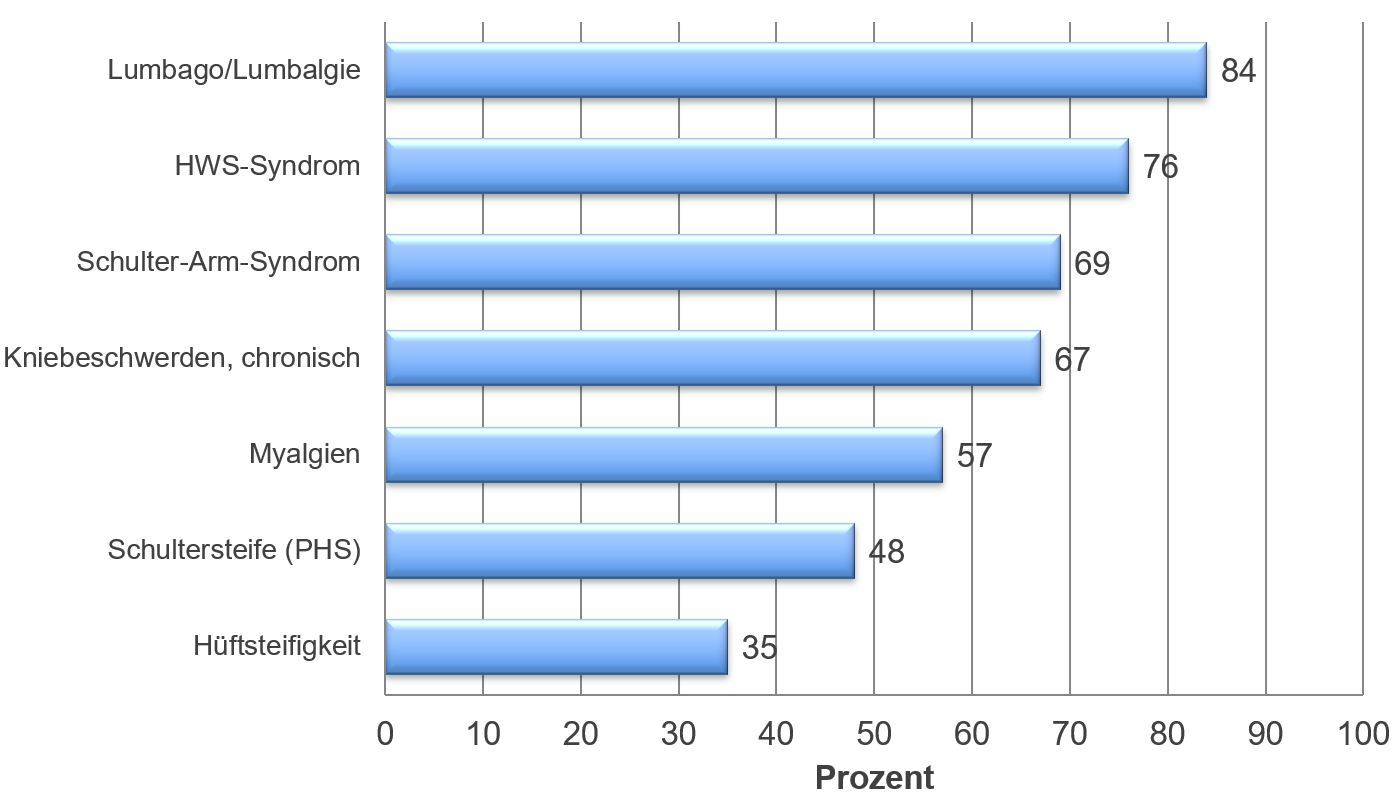

Behandlungsanliegen Bewegungsapparat

|

Lumbago / Lumbalgie |

84% (83,88%) |

|

HWS-Syndrom |

76% (76,47%) |

|

Schulter-Arm-Syndrom |

69% |

|

Kniebeschwerden, chronisch |

67% |

|

Myalgien |

57% (56,77%) |

|

Schultersteife (PHS) |

48% (47,57%) |

|

Hüftsteifigkeit |

35% |

[Schmerz Klassifikation nach Lokalisation nach ICPC-3 ggf. mit ICD-10 Vgl.] :

- ICPC-3 LS01 - Symptom oder Beschwerde d. Nackens (ICD-10 M54.0, M54.2)

- ICPC-3 LS02 - Symptom oder Beschwerde d. Rückens (ICD-10 M54.0, M54.6, M54.8, M54.9)

- ICPC-3 LS03 - Symptom oder Beschwerde d. unteren Rückens / Kreuzschmerz (ICD-10 M53.3 Kokzygodynie; M54.- Rückenschmerzen mit: M54.3 Ischialgie; M54.4 Lumboischialgie; M54.5 Kreuzschmerz)

- ICPC-3 LS07 - Symptom oder Beschwerde d. Schulter (ICD-10 je nach Urs.)

- ICPC-3 LS08 - Symptom oder Beschwerde d. Armes (ICD-10 je nach Urs.)

- ICPC-3 LS12 - Symptom oder Beschwerde d. Hüfte (ICD-10 je nach Urs.)

- ICPC-3 LS14 - Symptom oder Beschwerde d. Knies (ICD-10 je nach Urs.)

- ICPC-3 LS17 – Muskelschmerzen/Myalgien (ICD-10:

- ICD-10 M60.- Myositis, je nach Lokalisation,

- ICD-10 M60.9- Myositis, nicht näher bezeichnet je nach Lokalisation,

- ICD-10 M79.1 - Myalgie, je nach Lokalisation

- ICD-10 M79.6- Schmerzen in den Extremitäten, je nach Lokalisation)

- ICPC-3 LD65 HWS-Syndrom (ICD-10 M54.2: Zervikalneuralgie, M54.12 Radikulopathie: Zervikalbereich)

- ICPC-3 LD66 - Rückenschmerzen ohne Ausstrahlung (ICD-10 M54.-)

- ICPC-3 LD67 - Rückenschmerzen mit Ausstrahlung (ICD-10 Schlüssel je nach Lokalisation)

- ICPC-3 LD68 – Schulterarmsyndrom; (ICD-10 M53.1)]

(DD „Persistierende und anhaltende Schmerzen“ und „unklare Schmerzen“ s.o.)

Lumbago und Lumbalgie

[ICPC-3 LS03 - Symptom oder Beschwerde d. unteren Rückens / Kreuzschmerz (ICD-10 M53.3 Kokzygodynie; M54.- Rückenschmerzen mit: M54.3 Ischialgie; M54.4 Lumboischialgie; M54.5 Kreuzschmerz); ICPC-3 LD66 - Rückenschmerzen ohne Ausstrahlung (ICD-10 M54.-); ICPC-3 LD67 - Rückenschmerzen mit Ausstrahlung (ICD-10 M51.1 - Lumbale und andere Bandscheibenerkrankungen mit Radikulopathie)]

“Rückenschmerzen“ haben einen bedeuten Anteil an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und stellen daher ein gesellschaftlich bedeutendes Problem dar. “Lumbago“ ist der diagnostische Begriff für akut auftretenden Rückenschmerz im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS). “Lumbalgie“ wird als Begriff für chronische Rückenschmerzen im LWS-Bereich verwendet.

Die Majorität der Patienten kommt mit Vorbefunden und persistierenden Beschwerden und Bewegungs-/Mobilitätseinschränkungen. Diese sind sehr häufig funktionelle Störungen mit äußerst komplexen, meist nicht nur biomechanischen Zusammenhängen (psychosomatischer Aspekt).

Halswirbelsäulen-/HWS-Syndrom

[ICPC-3 LS01 - Symptom oder Beschwerde d. Nackens (ICD-10 M54.0, M54.2); ICPC-3 LS02 - Symptom oder Beschwerde d. Rückens (ICD-10 M54.0, M54.6, M54.8, M54.9); ICPC-3 LD65 HWS-Syndrom (ICD-10 M54.2: Zervikalneuralgie, M54.12 Radikulopathie: Zervikalbereich (inkl. HWS-Schulter-Syndrom, Nacken-Schulter-Arm-Syndrom, Schulter-Arm-Syndrom u.a.) ]

In der Mehrzahl aller Fälle, typ. 25.-50. Lj., findet sich für den „steifen Nacken“ eine somatoforme Störung als Grundlage, insbesondere in Belastungssituationen.

Schulter-Armschmerzen

[ICPC-3 LS07 - Symptom oder Beschwerde d. Schulter (ICD-10 je nach Urs.); ICPC-3 LS08 - Symptom oder Beschwerde d. Armes (ICD-10 je nach Urs.); ICPC-3 LD68 – Schulterarmsyndrom; (ICD-10 M53.1)]

Die Mehrzahl der Fälle von Schulterarmschmerzen wird eine akute oder chronisch rezidivierende Belastung der Rotatoren Manschette der jeweils schmerzhaften Schulter (Painful Arc) aufweisen. Prognostisch ist vor allem der Schwergrad einer Schultersteife mit eingeschränkter Abduktion (ABD) und Außenrotation (AR). Davon abzugrenzen sind leichtere Sportverletzungen des AC-Gelenkes, ein Impingement-Syndrom mit Fehlhaltung sowie Muskelverletzungen des M. subcapularis, die oft übersehen werden. Eine radikuläre Symptomatik C4-C5 mit Manifestation in der Schulter ist hingegen äußerst selten.

Knieschmerzen

[ICPC-3 LS14 - Symptom oder Beschwerde d. Knies (ICD-10 je nach Urs.)]

Die Mehrzahl aller Fälle von Knieschmerzen in der Allgemeinpraxis betreffen das vordere Knieschmerzsyndrom mit retropatellärem Reiben, Reizerscheinungen der Patellasehne, teilweise auch belastungsabhängigen Schleimbeutelreizungen, aufgrund einer muskulären Dysbalance: Verkürzungen der Beuge- und Streckmuskulatur mit aktiven Triggerpunkten. Eine anatomisch funktionelle Untersuchung kann hier viel Ärger und Kostenaufwand sparen. Man sollte stets beide Knie im Vergleich anschauen. Eine Ganganalyse ist hilfreich, um den Schwerpunkt richtig zu lokalisieren.

Muskelschmerzen (Myalgien)

[ICPC-3 LS17 – Muskelschmerzen/Myalgien (ICD-10: ICD-10 M60.- Myositis, je nach Lokalisation, ICD-10 M60.9- Myositis, nicht näher bezeichnet je nach Lokalisation, ICD-10 M79.1 - Myalgie, je nach Lokalisation, ICD-10 M79.6- Schmerzen in den Extremitäten, je nach Lokalisation]

Zu den Myalgien zählen auch diagnostisch unklare Begriffe wie Fibromyalgie oder rheumatische Schmerzen sowie auch Waden-/Fußmuskelkrämpfe ohne spezifische Diagnose.

Differentialdiagnostische Ergänzung zu Wadenschmerzen/-krämpfen

Die Majorität aller Wadenkrämpfe und -schmerzen sind durch muskuläre Dysbalancen mit aktiven Triggerpunkten im M. gastrocnemius, M. soleus, ev. auch im M. popliteus, bedingt. Einseitige Fehlbelastungen im beruflichen Alltag, wie Verkürzungen durch langes Sitzen, unpassendes Schuhwerk und Fußveränderungen (Spreiz-, Knick-, Senkfuß) bedingt. Hinzu kommen somatoforme Störungen, wie ein z.B. permanentes „Stemmen gegen eine anhaltende Bedrohung“ im Alltagserleben.

Hüftschmerzen

[ICPC-3 LS12 - Symptom oder Beschwerde d. Hüfte (ICD-10 je nach Urs.)]

Die Charakteristik einer Hüftarthrose mit stechenden Leistenschmerzen unter Belastung und Kapselmuster (eingeschränkte Innenrotation (IR) mit hartem Endgefühl), Streckdefizit und Schwäche der Abduktoren mit verkürzter Belastungsphase in der Standbeinphase (Gangprüfung!) und typischem Anlaufschmerz sind klinisch einfach zu verifizieren.

Die Mehrheit der Patienten im mittleren und fortschreitenden Alter spricht von Hüftleiden und meint entweder den Beckenring oder Reizerscheinungen am und um den Trochanter major (Bursitis subtrochanterica) – wichtig: Schmerzregion zeigen lassen!

Hüftschmerzen haben bei Kindern einen anderen Zusammenhang (s.d.).

Orthopädische Traumatologie in der homöopathischen Praxis

Verletzungsbedingte Schäden sind in der HP-Homöopathie Praxis selten in der Akutsprechstunde vertreten und wenn, handelt es sich meistens um Nachbehandlungen in Einzelfällen.

Die am häufigsten vorkommenden Knie- und Sprunggelenksverletzungen liegen bereits unterhalb der Signifikanzschwelle, andere sind noch deutlich seltener und daher nicht weiter gezielt gefragt worden.

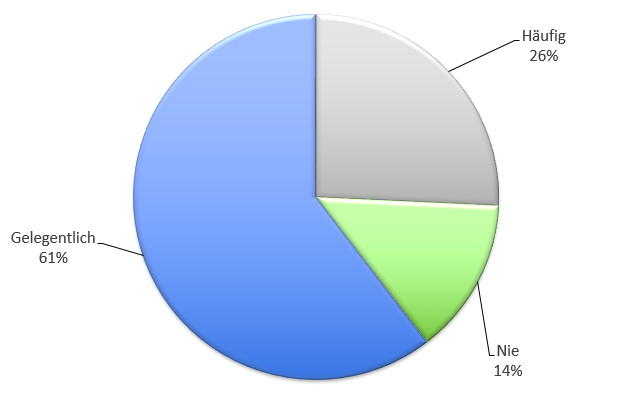

|

häufig |

gelegentlich |

nie |

|

|

(Folgen von) Sprunggelenk-Verletzungen |

26% (25,83%) |

60% (60,16%) |

14% |

|

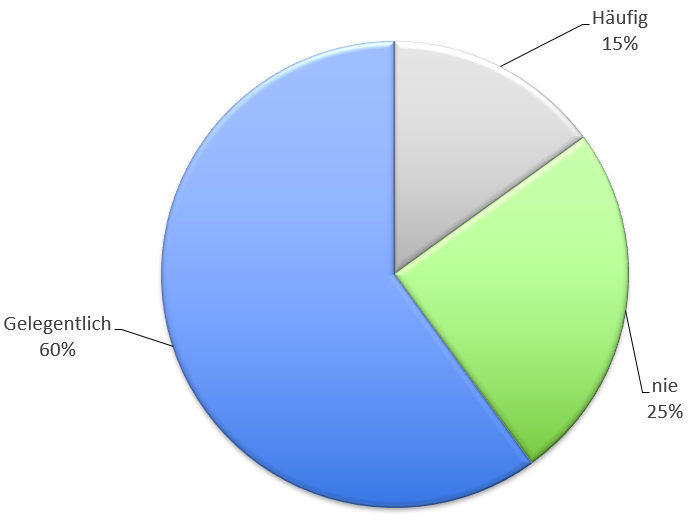

Akuter Kniebinnenschaden |

15% (15,34%) |

60% (60,1%) |

25% |

Sprunggelenksverletzungen und Knöchelschwellungen

Auftreten von Sprunggelenksverletzungen in der Praxis

[Häufige Verletzungen: Distorsion des Sprunggelenks (ICPC-3 LD46; ICD-10 S93.4)]

Die häufigste Ursache ist das Supinationstrauma („Umknicken des Fußes“ nach innen im Alltag oder beim Sport. Infolge wird der Talo-fibulare Bandapparat gezerrt (lokale Schwellung mit humpeln) bei schwereren Verletzungen kommt es zu Teil- Komplettrissen mit Kapselverletzung (ganzer Knöchel dick, Auftreten selten möglich), bei Vorschädigung mit Instabilität kann auch eine Peroneussehnenluxation vorliegen.

Fehlt eine traumatische Vorgeschichte und sind ggf. beide Knöchelregionen betroffen, wird die Differentialdiagnose recht komplex:

Kniegelenks-Verletzungen

[Verletzung mehrerer Strukturen des Knies (ICPC-3 LD45) im ICD-10 Distorsion des Kniegelenks (ICD-10 S83.6) sowie Kniebinnenschaden (ICD-10 M23.9)]

Schwerwiegende Traumata finden sich in der Regel nicht in der ambulanten Praxis ein, sondern gleich in der Notfallchirurgie. In Einzelfällen wird eher eine individualisierte Mitbehandlung des Heilungsverlaufes auf Wunsch des Patienten stattfinden. In der ambulanten Praxis dominiert das vordere Knieschmerzsyndrom mit Läsionen extraartikulärer Strukturen. Binnenschäden beschränken sich auf Meniskuseinklemmungen und Kreuzbanddistorsionen.

Ergänzende Differentialdiagnose bei multiplen Gelenkschmerzen

Verdauungsbeschwerden

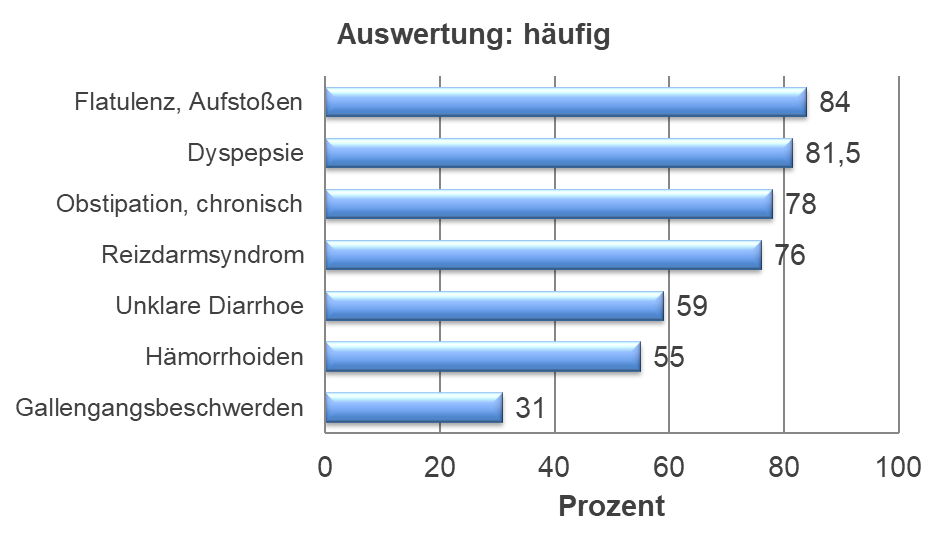

[Auftreibung und Flatulenz mit Schmerzen (ICPC-3 DS08; ICD-10 R14), Dyspepsie, die Magenverstimmung mit Schmerzen im Oberbauch (ICPC-3 DS07; ICD-10 K30) sind die beiden häufigsten Anliegen., gefolgt von Obstipation (ICPC-3 DS12; ICD-10 K59.0), Reizdarm (ICPC-3 DD78 Colon irritable;ICD-10 K58.9) und uncharakteristischer Diarrhöe (ICPC-3 DS11; ICD-10 K52.9)]

Häufige Beschwerden des Verdauungssystems

|

Auswertung |

häufig |

|

Flatulenz, Aufstoßen |

84% (84,14%) |

|

Dyspepsie |

81,5% |

|

Obstipation, chronisch |

78% |

|

Reizdarmsyndrom |

76% (76,21%) |

|

Unklare Diarrhoe |

59% (58,56%) |

|

Hämorrhoiden |

55% (55,49%) |

|

Gallengangsbeschwerden |

31% (31,14%) |

Aufgrund der Furcht vor “Magen- und Darmkrebs“ haben die meisten Patienten, welche mit anhaltenden Beschwerden des Verdauungsapparates kommen bereits eine oder mehrere Spiegelungen, Antibiose (bei Helicobacter-Eradikation) und die verschiedensten diätischen und naturheilkundlichen Konzepte zur Regulierung des Stuhlganges hinter sich, teilweise auch schon eine begleitende Psychotherapie. Häufig sind vor allem Diäten mit Gluten- und Milcheiweißvermeidung, auch wenn es keinen eindeutig geklärten Zusammenhang gibt.

Die Beschwerden kommen jedoch wieder, halten sich mit Schwankungen hartnäckig und werden als einschränkend für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit erlebt. Hierzu gehören:

Flatulenz, Aufstoßen

[ICPC-3 DS08 Blähungen, Gasansammlungen und Aufstoßen; ICD-10 R14 - Flatulenz und verwandte Zustände (inkl. Aufstoßen, Blähbauch, Blähungen, Meteorismus)]

Anhaltende und quälende Blähungen als einziges Symptom, die unabhängig von der Diät und manchmal kombiniert mit Stuhlgangunregelmäßigkeiten auftreten, sind in der Mehrzahl der Fälle Teil von somatoformen Beschwerdekomplexen.

Dyspepsie

[ICPC-3 DS07; ICD-10 K30]

Symptomatisch zeigen sich: Prä- und postprandiale Spannung, frühes Sättigungsgefühl, Druck bis zum Klumpen oder Stein im Oberbauch, intermittierende Schmerzen.

Obstipation

[ICPC-3 DS12, ICD 10 K59.0]

Da 20 % aller Bundesbürger und davon etwa 75% Frauen an Obstipation, ugs. Verstopfung, leiden [4], handelt es sich um eine sehr häufige Beschwerde, die meist durch Selbstmedikation und diätische Konzepte behandelt wird. Die Konventionelle Medizin ist auf ballaststoffreiche Ernährungszusätze und Laxantien beschränkt. Naturheilkundlich werden verschiedene Präparate zur Normalisierung der Darmflora angeboten.

Die Suche nach Ursachen für eine Schleimhautreizung und deren Zusammenhängen ist überbetont. Motilitätsstörungen durch Dysregulation des enteralen Nervensystems, sowie vegetative Stresskomponenten ergeben ein komplexes Geschehen, welches oft nicht in eine übliche Diagnose passt.

Am Schluss bleibt dann das “Colon irritable“ als beschreibende Ausschlussdiagnose, ohne dass sich dadurch an den therapeutischen Konzepten etwas ändert.

Reizdarmsyndrom

[ICPC-3 DD78 Reizdarmsyndrom; ICD 10 K58.1]

Ausschlussdiagnose bei typischem Beschwerdebild und fehlenden pathologischen Befunden (z.B. Ausschluss einer Laktose-Unverträglichkeit, Gluten-Unverträglichkeit oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen)

Patienten neigen primär dazu, Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Ursache zu verfolgen und damit zu experimentieren. Durch Auslassdiäten werden jedoch oft nur temporäre Linderungen erzielt. Patienten sprechen schnell von Diarrhoe, wenn entweder breiiger Stuhlgang ohne Auffälligkeiten vorliegt oder die Stuhlfrequenz unüblich erhöht ist. Es ist daher notwendig den Zustand und die Begleitsymptome genau zu erfragen.

Unklare Diarrhoe

[ICPC-3 DS11 Diarrhöe; ICD-10 K59.1 Funktionelle Diarrhoe, A09.- Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs]

Dünnflüssiger Stuhlgang, ugs. Durchfall, wird erst zur Diarrhoe, wenn es mehr als 5 Entleerungen pro Tag gibt, und das Stuhlvolumen deutlich höher liegt als üblich (>250g/d). Eine hohe Stuhlfrequenz mit nur geringem Volumen und „lufthaltig spritzenden Flocken“ spricht meistens für ein Reizdarmsyndrom, insbesondere wenn sich auch Phasen von Obstipation in der Anamnese finden.

Patienten neigen primär dazu, Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Ursache zu verfolgen und damit zu experimentieren. Durch Auslassdiäten werden jedoch oft nur temporäre Linderungen erzielt. Patienten sprechen schnell von Diarrhoe, wenn entweder breiiger Stuhlgang ohne Auffälligkeiten vorliegt oder die Stuhlfrequenz unüblich erhöht ist. Es ist daher notwendig den Zustand und die Begleitsymptome genau zu erfragen.

Hämorrhoiden

[ICPC-3 DD84 Hämorrhoiden; ICD-10 K64.. Falls in der Schwangerschaft und Wochenbett s.d.: ICPC-3 WD99.03 Hämorrhoiden in der Schwangerschaft; ICD 10 O22.1 in der Schw., ICD 10 O87.1 im Wochenbett]

Gallengangsbeschwerden

[Beschwerdekomplex nach ICPC-3:

- DS06 - Sonstige spezifizierte lokalisierte Bauchschmerzen (ICD10 R10.- Bauch- und Beckenschmerzen mit R10.1 Schmerzen im Bereich des Oberbauches, R10.4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen)

- DS08 Blähungen, Gasansammlungen und Aufstoßen (ICD-10 R14 - Flatulenz und verwandte Zustände, inkl. Aufstoßen, Blähbauch, Blähungen, Meteorismus)

- DS09 - Übelkeit (ICD-10 R11 - Übelkeit und Erbrechen)

- DS10 - Erbrechen (ICD-10 R11 - Übelkeit und Erbrechen)

- DS11 - Diarrhöe (ICD-10 K59.1 - Funktionelle Diarrhoe, A09.- Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs)

- DS18 - Veränderung des Stuhls und des Stuhlgangs (ICD-10 R19.4 - Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, R19.5 - Sonstige Stuhlveränderungen)

- DS13 - Gelbsucht (ICD-10 R17.0)

- DD82 - Cholezystitis oder Cholelithiasis oder beides;

- DD82.00 - Cholangitis (ICD-10 K83.0)

- DD82.01 - Cholezystitis (ICD-10 K81. )

- DD82.02 - Cholelithiasis (Gallensteine (ICD-10 K80.)]

Eine akute Cholelithiasis mit Fieber ist sehr selten, da die Patienten aufgrund der Akuität meist gleich eine Klinik aufsuchen.

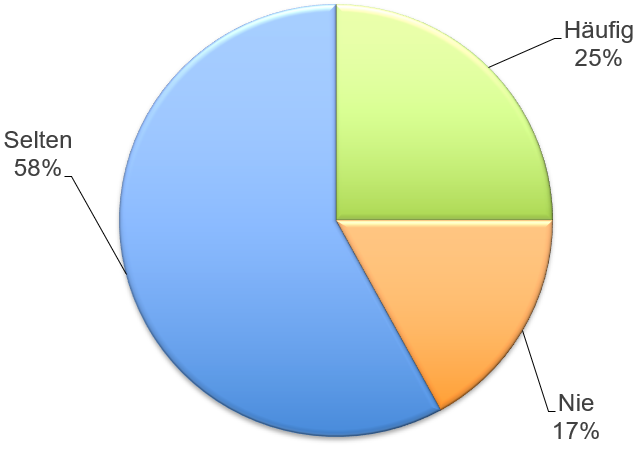

Entzündliche Magen-Darmerkrankungen

In der Praxis dominieren Divertikulose/-itis und akute Krisen einer bekannten Ulkus-Krankheit als Einzelfallereignisse. Eine akute Cholelithiasis mit Fieber ist sehr selten, da die Patienten aufgrund der Akuität meist gleich eine Klinik aufsuchen.

|

häufig |

selten |

nie |

|

|

Divertikulose |

25% |

58% |

17% |

|

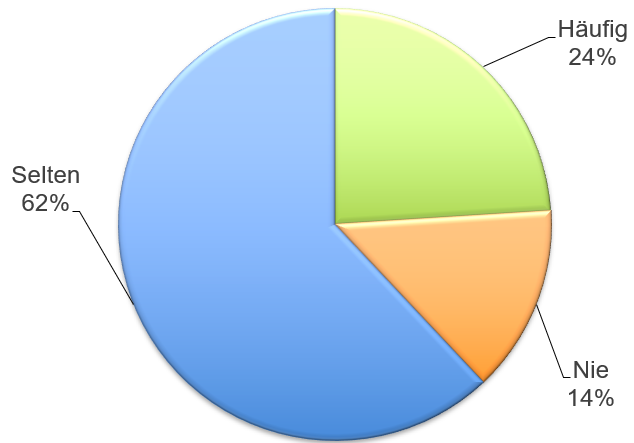

Ulcus (Magen, Duodenum) |

24% (24,29%) |

62% (62,4%) |

14% |

[Klassifikation nach ICPC-3:

DD79 Chronische Enteritis/ ulzerative Colitis (ICD-10 K50, K51, K52.0]

DD69 Ulcus duodeni (ICD-10 K26)

DD70 Geschwüre im Verdauungssystem, sonstige (ICD-10 K25, K27, K28)

DD77 Divertikel-Erkrankung (ICD-10 K57)]

Divertikulose

[ICPC-3 DD77 Divertikel-Erkrankung (ICD-10 K57)]

Da eine Divertikulose oft asymptomatisch ist oder sich durch ab und zu Bauchkrämpfe betont im linken Unterbauch, bemerkbar macht, während meist Flatulenz und Stuhlgang-Unregelmäßigkeiten im Vordergrund stehen, ist die Diagnose oft nicht gleichgestellt. Eine akute Divertikulitis ist ein heftiger, oft fieberiger Schmerzzustand (die Appendizitis des linken unteren Quadranten), die in schweren Fällen auch von Übelkeit begleitet wird.

Ulkus-Krankheit

[DD70 Geschwüre im Verdauungssystem, sonstige (ICD-10 K25)]

Patienten, die an der Ulkus-Krankheit leiden, werden aus Furcht vor Chronifizierung und “Magenkrebs“ häufig initial mit Antibiotika auf eine Campylobacter-Infektion behandelt. Zusätzlich erhalten sie Magensäure-Blocker. Erst wenn diese Therapie mehrfach nicht hilft, kommen Patienten auch mal „zum Homöopathen“ mit der Begründung, auf Dauer nicht nur symptomatische Therapie mit Magensäure-Blockern einzunehmen, ohne dass der „Sache auf den Grund gegangen wird“.

Bauchschmerzen bei Erwachsenen

[Klassifikation nach ICPC-3: DS01 Generalisierte Bauchschmerzen; DS02 Epigastrischer Schmerz; DS06 Andernorts lokalisierter spezifischer Schmerz; im ICD-10 keine exakt entspr. Klasse, Schmerzen im Oberbauch lokalisiert R10.1]

Bauchschmerzen bei Kindern

[Klassifikation nach ICPC-3: DS01 Generalisierte Bauchschmerzen; DS02 Epigastrischer Schmerz; DS06 Andernorts lokalisierter spezifischer Schmerz; im ICD-10 keine exakt entspr. Klasse, Schmerzen im Oberbauch lokalisiert R10.1]

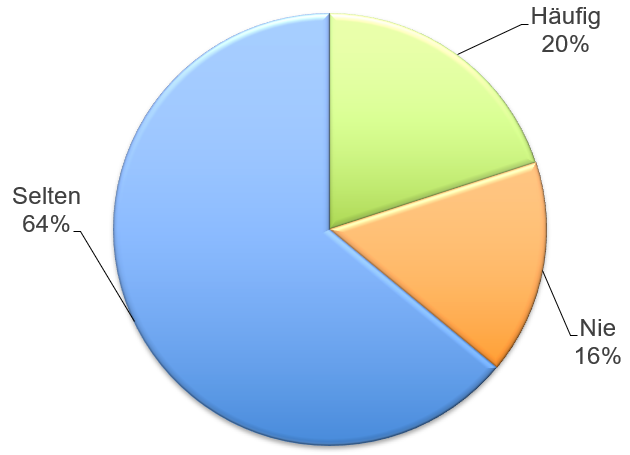

Postoperative Verdauungsstörungen

[Spezifische Symptomatik nach ICPC-3 und/oder DD99 Andere angegebene oder unbekannte Diagnosen oder Krankheiten des Verdauungssystems, AD42 Komplikation der medizinischen Behandlung; ICD-10 K91.- Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert]

Diese nehmen insofern eine Sonderrolle in der ambulanten HP-Homöopathie Praxis ein, da sie meistens Patient:innen betreffen, die bereits in Behandlung sind und eine homöopathische Begleitung in dieser Phase wünschen. Deswegen dominieren gelegentliche Nennungen. Nur 20% der befragten Kolleg:innen behandeln postoperative Verdauungsstörungen häufiger.

|

häufig |

selten |

nie |

|

|

Postoperative Verdauungsstörungen |

20% (20,46%) |

64% (64,19%) |

16% |

Haut / Allergie und Juckreiz

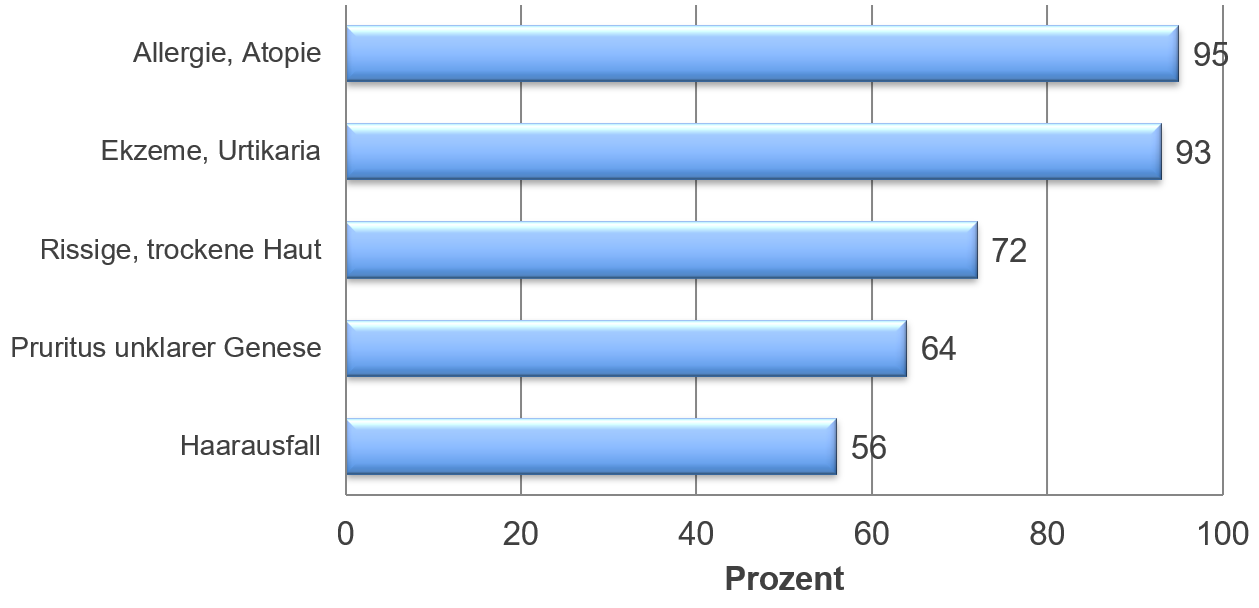

|

Auswertung |

häufig |

|

Allergie, Atopie |

95% (95,39%) |

|

Ekzme, Urtikaria |

93% (92,83%) |

|

Rissige trockene Haut |

72% (71,86%) |

|

Pruritus unklarer Genese |

64% (63,99%) |

|

Haarausfall |

56% (56,26%) |

Atopie und Neurodermitis

Mit über 90% sind Atopie und Neurodermitis [ICPC-3 SD69, ICD-10 L20.8] die häufigsten Anliegen in der homöopathischen Praxis. Das diese Thematik recht komplex ist, zeigt das mindestens das Immunsystem als auch das Nervensystem als grundlegende Regelkreise beteiligt sind.

Dies gilt auch für uncharakteristische Beschwerden wie anhaltend trockene Haut und Rhagaden in hyperkeratotischen Hautbereichen [ICPC-3 SS08; ICD-10 L30.8] sowie für Pruritus [ICPC-3 SS02; ICD-10 L29.9 Pruritus, nicht näher bezeichnet].

Unklarer Pruritus

[ICPC-3 SS02; ICD-10 L29.9 Pruritus, nicht näher bezeichnet]

Beim “unklaren Juckreiz” ist nach aktuellen Fallzahlen neben atypischem Erscheinungsbild einer Psoriasis vor allem zunehmend wieder an Krätze [7] als Differentialdiagnose des Ekzems zu denken.

Systemisch häufiger sind latenter Diabetes, Eisenmangelanämie, latente Urämie, Leberfunktionsstörungen und myeloproliferative Erkrankungen (z.B. Chronisch lymphatische Leukämie im Alter) sowie unerwünschte Arzneiwirkungen zu bedenken.

Juckreiz durch Medikamenten-Einnahme – häufiger in der Praxis

[ICPC-3 SS02; ICPC-3 AD41 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen; ICD-10 L29.8 Sonstiger Pruritus]

- Antibiotika (z.B. Penicilline, Cephalosporine, Sulfonamide, Nitrofurantoin)

- Antikonvulsiva (z.B. Carbamazepin, Mesuximid, Phenytoin)

- Schmerz-/Rheumamittel (z.B. Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen)

- Blutdrucksenkende Mittel wie ACE-Hemmer (z.B. Captopril)

- Lokalanästhetika in Salben

- Nach Röntgenkontrastmittel

Haarausfall

[ICPC-3 SS10; ICD-10 L65.9]

kann neben Seborrhoe, Tinea Capitis und Kontaktallergien zusätzlich auch hormonelle (androgene Alopezie, Hypoparathyreoidsmus) und psychische Komponenten haben (Alopezia areata, totalis).

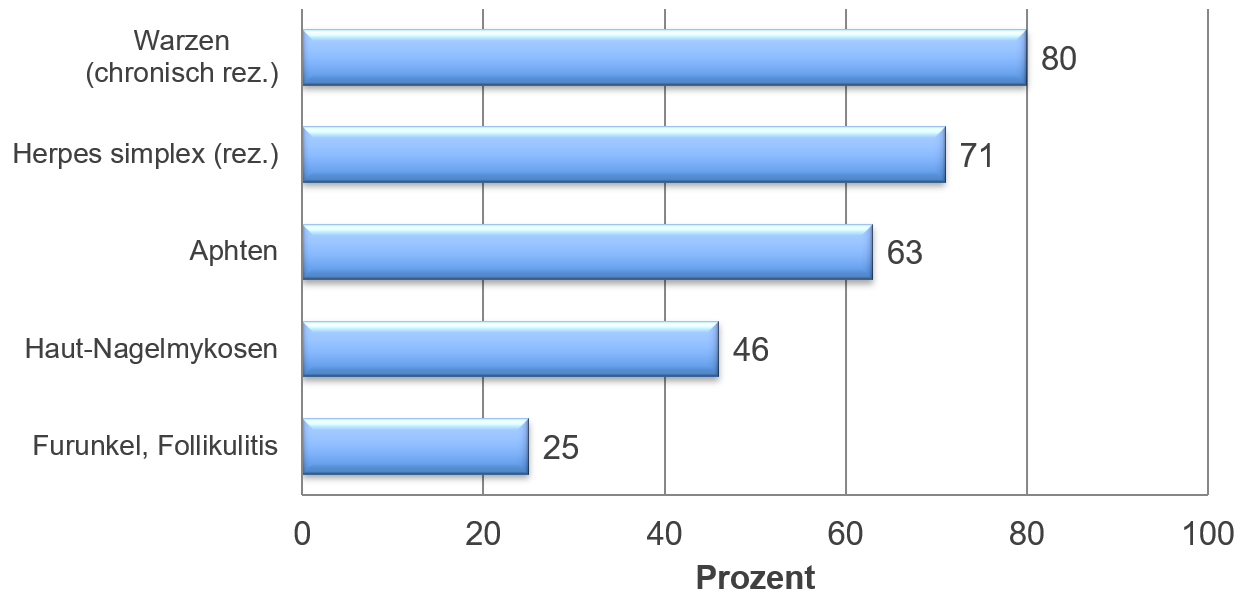

Infektiös entzündliche Hauterkrankungen

|

Auswertung |

häufig |

|

Warzen |

80% (chronisch, rezidivierend) |

|

Herpes simplex, rez. |

71% (70,58%) |

|

Aphten |

63% (62,91%) |

|

Haut-Nagelmykosen |

46% (45,78%) |

|

Furunkel, Follikulitis |

25% (Vgl. selten: 64% / 64,19%) |

Behandelt werden bei diesen Haut-/ Schleimhautsymptomen aus klassisch homöopathischer Sicht die immunogene Regulation, mit anderen Worten die Anfälligkeit für die Erkrankung an sich und damit das Auftreten von Rezidiven.

[Klassifikation: Warzen bzw. Molluscum contagiosum (ICPC-3 SD02; ICD-10 B08.1), Herpes simplex (ICPC-3 SD04; ICD-10 B00.9), Aphte (ICPC-3 DD66.02; ICD-10 K12.0), Furunkel (ICPC-3 SD06.00; ICD-10 L02.9), Haut- und Nagelmykosen (ICPC-3 SD08; ICD-10 B35.1 - Tinea unguium, ICD-10 B36.9 Oberflächliche Mykose, nicht näher bezeichnet)]

Nagelanomalien

[ICPC-3 SS09 Symptom oder Beschwerde der Nägel; ICD-10 L60.- Krankheiten der Nägel, ICD-10 Q84.6 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nägel]

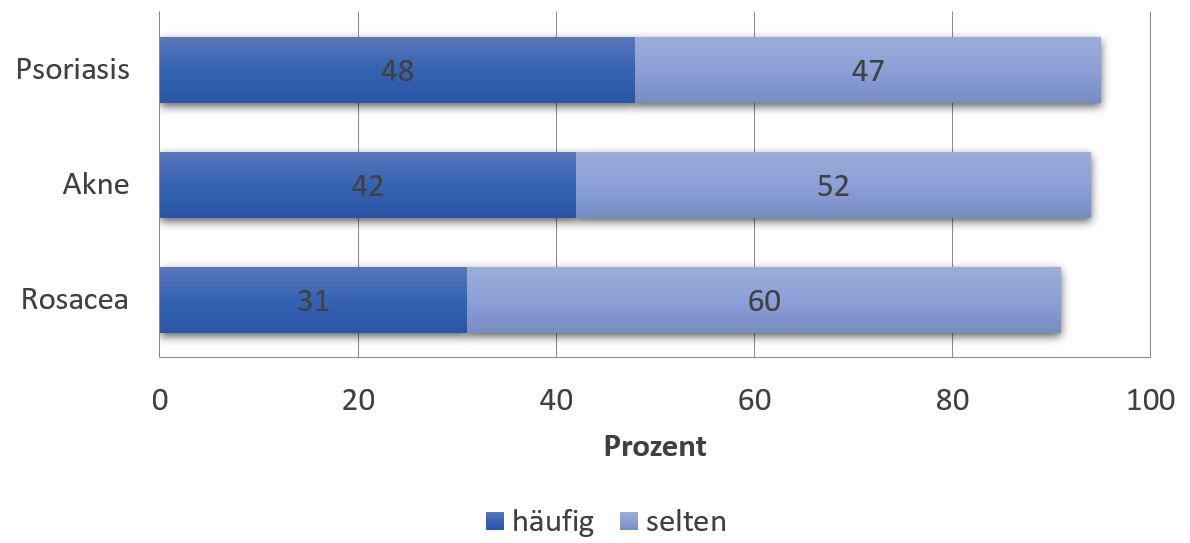

Spezifische Erkrankungen mit Hautmanifestationen

|

Erkrankung |

Häufig |

selten |

|

Schuppenflechte, Psoriasis |

48% (48,33%) |

47% |

|

Akne |

42% (42,45%) |

52% (52,17%) |

|

Rosacea |

31% (30,69%) |

60% (59,59%) |

[Klassifikation: Psoriasis (ICPC-3 SD72; ICD-10 L40.-), Akne (ICPC-3 SD76; ICD-10 L70.-), Rosacea (ICPC-3 SD81; ICD-10 L71.-)]

Sonstige

Weiteren Nennungen: Wundheilungsstörungen, Vitiligo, Gerstenkörner, aktinische Keratose. Auch diese sind Einzelfälle und werden begleitend homöopathischen zur Verbesserung der Immunregulation behandelt.

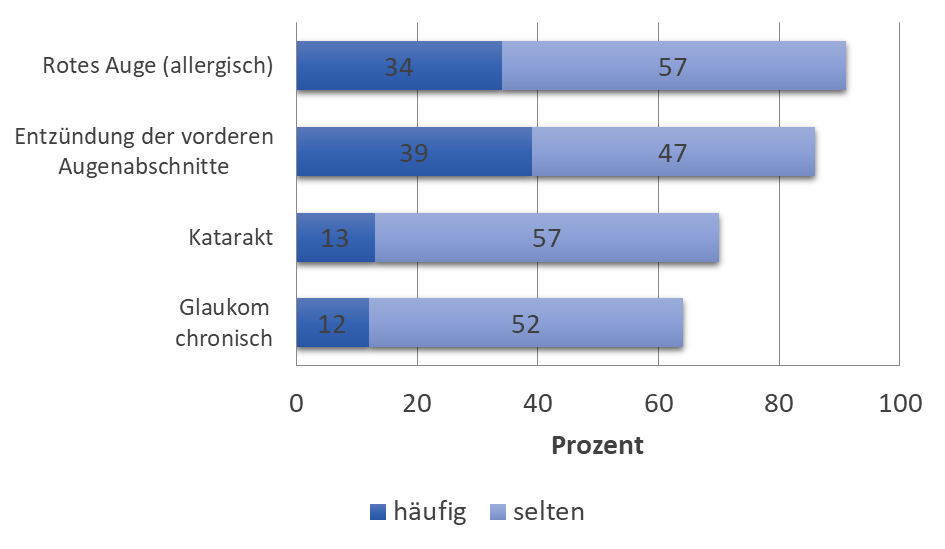

Augenerkrankungen

Da in der Allgemeinpraxis nur die vorderen Augenabschnitte diagnostisch beurteilt werden können, sind alle anderen Augenerkrankungen incl. der Brechungsfehler stets Mitbehandlungen bei bereits bestehender Diagnose.

Die Auswertung zeigt: die Häufigkeit von Entzündungen vordere Augenabschnitte, rotes allergisches Auge, Katarakt, Glaukom (zusammen 98%). Alle anderen Augenerkrankungen machen in homöopathischen Praxen 2% aus.

Es gibt keine Augenerkrankung bzw. Erkrankung am Auge, welche in der homöopathischen Praxis als Einzeldiagnose signifikant oft behandelt wird.

|

Auswertung |

häufig |

selten |

|

Entzündungen der vorderen Augenabschnitte |

39% (39,38%) |

47% (46,54%) |

|

Rotes Auge (allergisch) |

34% (33,75%) |

57% |

|

Katarakt |

13% (12,78%) |

57% (57,28%) |

|

Glaukom, chronisch |

12% (11,76%) |

52% (52,17%) |

Entzündung der vorderen Augenabschnitte

Differentialdiagnostisch ist das Abgrenzen einer akut infektiösen Bindehautentzündung [ICPC-3 FD01; ICD-10 H10.0, H10.8 B30.9] gegenüber einer allergischen Reizung [ICPC-3 FD65; ICD-10 H10.1] wesentlich, da ggf. hier das IfSG zu beachten ist.

Gleiches gilt für eine Herpesinfektion der Hornhaut und einer viralen Keratitis [ICPC-3 FD05; ICD-10 H16.0] die zu Ulzerationen mit Hornhautschädigungen führen kann. Aufgrund der Schmerzhaftigkeit wenden sich die Patienten in aller Regel direkt mit einer Überweisung an den Augenarzt.

Rotes Auge

Das häufigste “rote Auge“ in der Praxis ist die allergische Konjunktivitis bei bekannter Atopie (Diagnose-Codes s.o.). Bei Kindern ist auch eine bakterielle Entzündung mit sehr verklebten Augen häufig.

Wegen der Infektionsgefahr bestehen Einschränkungen beim Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen IfSG §34.

Chronische Verlaufsformen und Anfälligkeiten des roten Auges finden sich auch in der Homöopathie Sprechstunde, meist wenn mehrere Therapieansätze nicht zum Erfolg geführt haben, v.a. um Rezidive zu vermeiden.

Katarakt und Glaukom

Etwas häufiger aber nicht signifikant häufig sind Katarakt [ICPC-3 FD70; ICD-10 H28] und Glaukom [ICPC-3 FD71; ICD-10 H40-H42].

Eine Linsentrübung (Katarakt) ist typischer Nebenbefund einer konstitutionellen homöopathischen Behandlung. Beginnende Fälle sind teilweise im Rahmen einer Behandlung beeinflussbar. Eine opthalmologische Kontrolle des Schweregrades im Verlauf ist erforderlich.

Die Glaukom Erkrankung ist – abgesehen von angeborenen Fehlanlagen des Kammerwasserabflusses – seit den 1950er Jahren immer wieder Gegenstand psychosomatischer Forschung gewesen. Übereinstimmend sind Erregung und Mischbilder einer ängstlich depressiven Grundhaltung festzustellen [8]. Die Anfälligkeit für Krisen ist daher einer homöopathischen Mitbehandlung zugänglich.

Zunehmende Sehschwäche

[ICPC-3 FS05 Verminderte Sehkraft; siehe ICD-10 Sehstörungen und Blindheit (H53-H54): H53.1 Subjektive Sehstörungen, H53.9 Sehstörung, nicht näher bezeichnet, H54.9 Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular)]

Sonstige Augenerkrankungen

Sehfehler, Sehschwächen, Schielen sind in der Praxis Einzelfälle. Meistens kommen die Patienten wegen anderer Leiden und wollen diese Beschwerden möglicherweise indirekt mitbehandelt wissen. Dies gilt insbesondere für Kinder mit Sehfehlern, die sich auch unter konstitutioneller homöopathischer Behandlung bessern können.

Keratokonus, Netzhautablösung und Makuladegeneration sind Diagnosen, an die gedacht werden muss, um diese aufgrund von auftretenden Symptomen zur Facharztdiagnose weiter zu leiten.

Kinderheilkunde

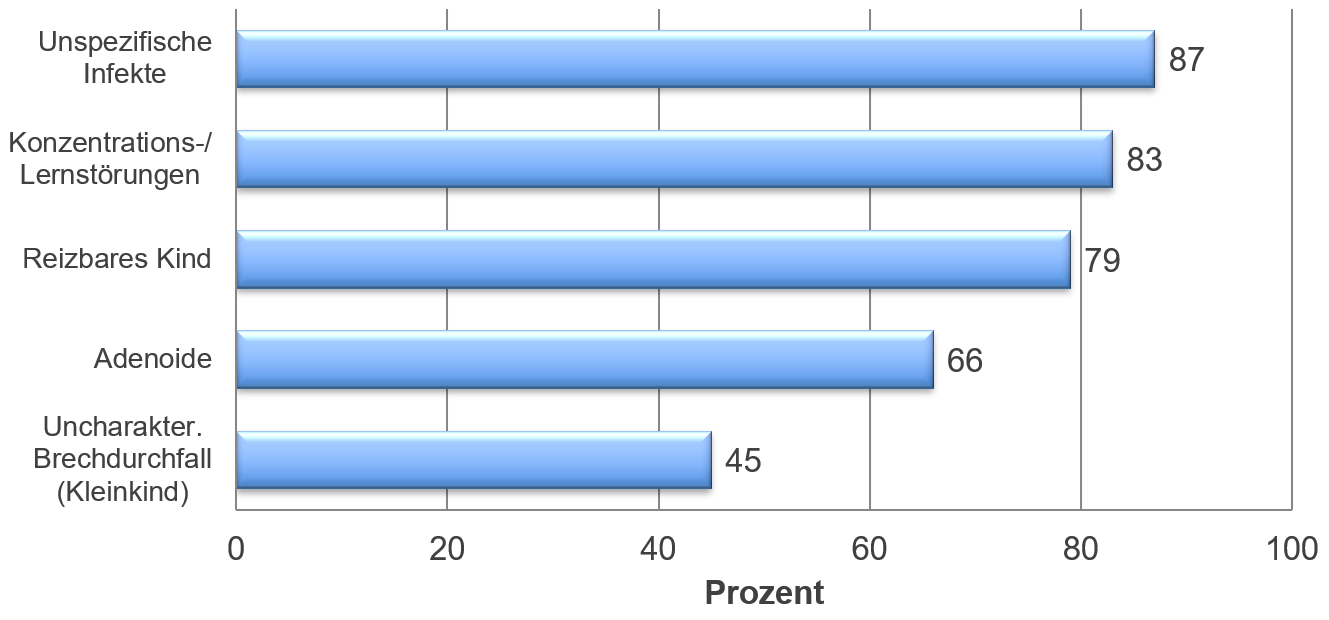

Pädiatrie: Die Top 5

|

Unspezifische Infekte |

87% (86,95%) |

|

Konzentrations- und Lernstörungen |

83% (82,86%) |

|

Reizbares Kleinkind |

79% (78,77%) |

|

Adenoide |

66% (65,72%) |

|

Uncharakteristischer Brechdurchfall (Kleinkind) |

45% (44,75%) |

|

Charakteristischer Brechdurchfall (Kleinkind) |

45% (44,75%) |

Unspezifische Atemwegsinfektionen

Da unspezifische Infekte der oberen und unteren Atemwege bei Kindern oft in einem Mischbild auftreten, sind diese zusammengefasst erfragt worden und nehmen damit in der Summe den höchsten Rang ein. Differentialdiagnostisch unterschieden werden können:

Obere Atemwege: Akute Infektion der oberen Atemwege [ICPC-3 RD02; ICD-10 J06.-], auch mit Fieber [ICPC-3 AS03; ICD-10 R50]

Hierzu gehören auch akut verstopfte Nase [ICPC-3 RS09; ICD-10 J00], Tonsillitis & Pharyngitis [ICPC-3 RD04; ICD-10 J03; ICD-10 J02] Krupphusten [ICPC-3 RD05; ICD-10 J05], Tracheitis [ICPC-3 RD06; ICD-10 J04], uncharakteristischer Husten [ICPC-3 RS07; ICD-10 R05].

Wenn bei Krampfhusten der Verdacht auf eine akute Keuchhustenerkrankung [ICPC-3 RD01; ICD-10 A37] vorliegt sind die entsprechenden Verordnungen des IfSG relevant (IfSG §6, §34, §24 IfSG)

Untere Atemwege: Akute Bronchitis und Bronchiolitis [ICPC-3 RD06; ICD-10 J20, J21], alle Formen der Pneumonie [ICPC-3 RD09; ICD-10 J18]

Differentialdiagnostisch häufiger relevant sind bei Jugendlichen die Mononukleose [ICPC-3 AD04; ICD-10 B27] und – bei Kleinkindern häufiger vorkommend – Scharlach [ICPC-3 AD24.09; ICD-10 A38] (hier ebenfalls zu beachten: IfSG §34, §24 IfSG).

Konzentrations- und Lernstörungen

Konzentrations- und Lernstörungen mit Aufmerksamkeitsstörungen zeigen sich bei Kindern durch:

- schnellen Mangel an Ausdauer,

- eine Tendenz von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln, ohne eine zu vollenden,

- und unorganisiertes schlecht regelbares Verhalten mit Bewegungsunruhe.

[Klassifikation nach ICPC-3:

- PD16 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

- PS17 Gedächtnis- oder Aufmerksamkeitsproblem

- PS18 Verhaltensbezogene Störung oder Beschwerde des Kindes

- PS20 Spezifische Lernprobleme;

ICD-10: ICD-10 F81.- Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, ICD-10 F90.- Hyperkinetische Störungen, F98.80 Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend]

Reizbares Kind

Das reizbare Kleinkind [ICPC-3 AS12; ICD-10 R68.1] zeigt sich mit übermäßigem Weinen, Unruhe und häufigen Zornreaktionen. Ausgenommen sind hier Zahnungsbeschwerden oder Säuglingskoliken.

Die Reizbarkeit bei Jugendlichen und Erwachsenen beinhaltet wahr genommene innere Spannungen mit Ärger und Zorn, die das Verhalten beeinflussen, ohne dass eine definierte psychische Störung vorliegt. Die betroffenen Eltern sind beunruhigt suchen deshalb professionelle Hilfe. [ICPC-3 PS04 Sich reizbar oder wütend fühlen oder sein; ICD-10 R45.- Symptome, die die Stimmung betreffen: R45.1 Ruhelosigkeit und Erregung, R45.4 Reizbarkeit und Wut, R45.5 Feindseligkeit, R45.6 Körperliche Gewalt]

Adenoide

Die Hypertrophie der Gaumen und Rachenmandeln (Adenoide) [ICPC-3 RD66; ICD-10 J35.1-J35.3] (s.a. Akute Otitis) ist im Kindesalter die häufige Erscheinung einer unvollständigen Immunreaktion mit einer hohen Rezidiv-Neigung, die auch nach Drainageoperationen wieder auftreten können.

Uncharakteristischer Brechdurchfall

Erbrechen in Kombination mit Durchfall ohne Erregerdiagnostik, bei nicht-infektioöser Genese: [Einzelsy.: ICPC-3 DS10 – Erbrechen, ICPC-3 DS11 – Durchfall; ICD-10 K52.9 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet]

Die Mehrheit der Fälle bleiben ohne Erregerdiagnostik und wird nur bei drohender Exsikkose mit Hinweisen auf Störungen des Elektrolythaushaltes [ICPC-3 TS09; ICD-10 E86], Dehydration und Elektrolytstörung [ICPC-3 TD99; ICD-10 E87] stationär betreut.

Charakteristischer Brechdurchfall

Infektiöse Gastroenteritis: [ICPC-3 DD05; ICD-10 A09]

Nach IfSG §6 / §7 bestehen Meldepflichten bei Hinweisen auf Salmonellen (Paratyphus und Typhus), Choleravibrionen, Schigellen, EHEC und Norovirusinfektionen.

Anmerkung

Eine unspezifische Lymphadenopathie [ICPC-3 BD02 - Sonstige spezifizierte oder unbekannte Lymphadenitis; ICD-10 I88 Unspezif. Lymphadenitis] ist zwar in der Praxis häufig zu beobachten, ist allerdings eher selten das primäre Behandlungsanliegen.

|

Lymphadenitis, postinfektiös |

häufig 16% (16,34%) |

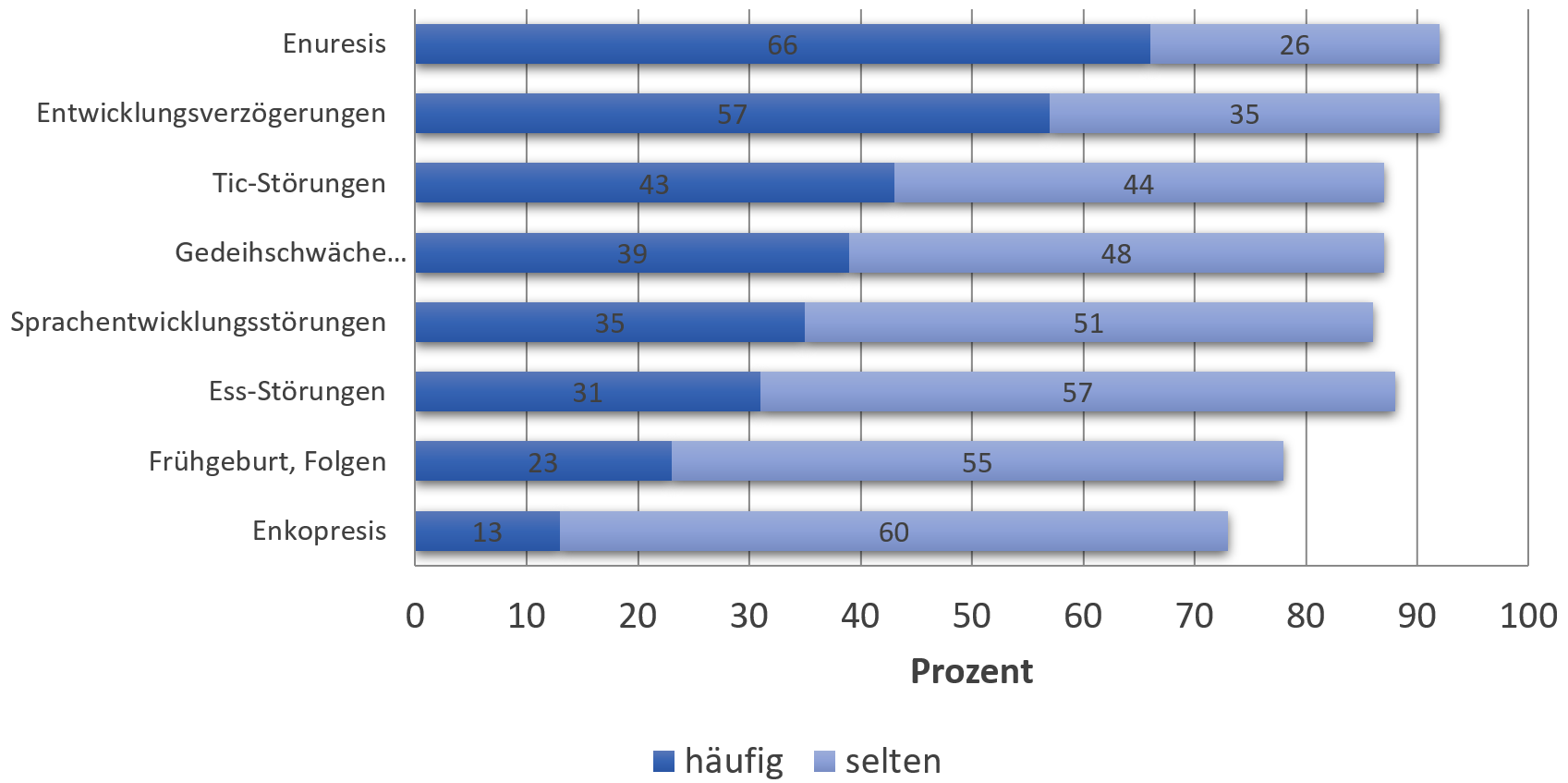

Weitere entwicklungsbedingte Auffälligkeiten

|

häufig |

selten |

|

|

Enuresis |

66% (66,49%) |

26% |

|

Entwicklungsverzögerungen, nicht näher bestimmbar |

57% (56,77%) |

35% (35,29%) |

|

Tic-Störungen |

42% (42,19%) |

44% (44,21%) |

|

Gedeihschwäche bei Säuglingen |

39% (38,87%) |

48% (48,33%) |

|

Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen |

35% (35.29%) |

51% (50,89%) |

|

Ess-Störungen |

31% (31,45%) |

57% |

|

Frühgeburt Folgen von |

23% |

55% (55,49%) |

|

Enkopresis |

13% (12,78%) |

60% (60,1%) |

Enuresis

Enuresis [ICPC-3 PS10 Bettnässen oder Enuresis; ICD-10 F98.0-] ist ein typisches Reifeproblem im Kleinkind-Alter welches besonders schwierig zu klassifizieren ist. Organische Ursachen einer Harninkontinenz [ICPC-3 US03 - Harninkontinenz; ICD-10 N39.0 - Harninkontinenz, nicht näher bezeichnet] sollen bei persistierenden Beschwerden ausgeschlossen werden.

Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsauffälligkeiten

Die Entwicklungsverzögerungen sind im ICD-10 als Entwicklungsstörungen F80-F89 beschrieben. Eine exakte Entsprechung im ICPC-3 existiert nur teilweise, bzw. werden sie unter Verhaltensstörungen bei Kindern PS18, Verhaltensstörungen in der Adoleszenz PS19 spezifische Lernprobleme PS20 ohne weitere Unterscheidung gruppiert oder unter sonstigen psychischen Störungen PD99 (für tiefgreifende Entwicklungsstörungen ICD-10 F84, andere ICD-10 F88 und nicht näher bezeichnete ICD-10 F89) zusammengefasst.

Entwicklungsauffälligkeiten zeigen in der Praxis meist ein Mischbild von motorischen Teilleistungsschwächen, Verhaltensauffälligkeiten, neurologischen Soft Signs, wie z.B. persistierende Resteaktionen frühkindlicher Reflexe, sowie eine im Altersdurchschnitt verlangsamte Entwicklung, ohne dass hierfür eine spezifische Diagnose gefunden werden kann.

Tic-Störungen

[ICPC-3 NS11 Sprachproblem; ND99.03 Tic-Störung; ICD-10 F95.- Ticstörungen] einschließlich Stottern und Stammeln

Gedeihschwäche

Wachstumsstörung [ICPC-3 TS08 Wachstumsverzögerung; ICD-10 R62.- Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung mit: R62.0 Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen, R62.8 Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung, R62.9 Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung, nicht näher bezeichnet].

Ernährungsprobleme beim Kind [ICPC-3 TS04 Fütterungsprobleme bei Säuglingen oder Kindern; ICD-10 F98.2 - Fütterstörung im frühen Kindesalter]

Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen

[ICPC-3 PS20 alle Formen umschriebener Lernstörungen; ICD-10 F80.- Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache]

Die Diagnose bezieht sich auf eine gestörte Sprach- und Sprechentwicklung, die im Kindesalter auftritt und mit Reifeprozessen des zentralen Nervensystems (ZNS) zusammenhängt, wenn die Probleme über einen längeren Zeitraum bestehen und sich nicht von selbst geben.

Ess-Störungen

Essstörungen [ICPC-3 PD17; ICD-10 F50.- mit F50.0- Anorexia nervosa und F50.2 Bulimie] sind durch Störung der Körperschemawahrnehmung, Identitätskrisen in der Pubertät mit absichtlich herbeigeführtem Gewichtsverlust u./o. selbst induzierten Ess-Brechanfällen gekennzeichnet. Bei Kindern können Ess-Störungen bereits durch abnormes Essverhalten auffallen [ICPC-3 PS09 Essprobleme bei Kindern; ICD-10 F50.-].

Sonstige entwicklungsbedingte Anliegen

Frühgeburt, Folgen von fasst alle Probleme des zu frühen Gestationsalters mit Mangelzuständen zusammen. Die Kleinen sind stationär betreut und können von einer begleitenden homöopathischen Behandlung profitieren. [ICPC-3 AD65 Frühgeborenes Neugeborenes; ICD-10 P07.- Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert]

Bei Enkopresis [ICPC-3 PS11; ICD-10 F98.1] wird wiederholt normal geformte Fäzes in der Hose oder an unangebrachten Orten abgesetzt, was in Bezug auf das Alter des Kindes als abnorm angesehen wird. Eine Obstipation oder eine Schließmuskelstörung liegen nicht vor.

„Syndromkinder“, Kinder mit Autismus, Mutismus, Infantiler Cerebralparese (ICP) – werden wegen reiner Einzelnennungen nicht statistisch erfasst (s.a. Andere neurologische Störungen).

Hals-Nase-Ohren Heilkunde (HNO)

HNO-Beschwerden - Die Top 5

|

häufig |

selten |

nie |

|

|

Halsentzündungen |

85% (85,16%) |

13% |

2% |

|

Akute Otitis |

71% (70,84%) |

21% |

8% |

|

Otalgie |

41% (40,92%) |

43% |

16% |

|

Chron. seröse Ohrentzündungen |

40% (40,4%) |

45% |

15% |

|

Gehörgangsentzündungen |

36% |

52% |

12% |

[Klassifikation der Beschwerden und Erkrankungen mit Diagnoseschlüssel:

- Pharyngitis [ICPC-3 RD02.00; ICD-10 J02]

- Akute Tonsillitis [ICPC-3 RD04; ICD-10 J03]

- Otitis Media und Myringitis [ICPC-3 HD02 Akute Otitis media oder Myringitis (ICD-10 H65.- Nichteitrige Otitis media, ICD-10 H73.0 Akute Myringitis); ICPC-3 HD03 seröse Otitis Media (ICD-10 H65.0 akute seröse Mittelohrentzündung); ICPC-3 HD05 chron. Otitis Media (ICD-10 H65.2 Chronische seröse Otitis media) ICPC-3 HD05.00 Cholesteatom (ICD-10 H71 Cholesteatom des Mittelohres) ]

- Otitis externa, Gehörgangsreizungen [ICPC-3 HD01; ICD-10 H60.9]

nach Beschwerden:

- Halsschmerzen [ICPC-3 RS12 Beschwerden oder Symptome des Rachens; ICD-10 R07.0 – Halsschmerzen]

- Otalgie (Ohrenschmerzen) [ICPC-3 HS01; ICD-10 H92.0]

Halsentzündung

[ICPC-3 RS12 Beschwerden oder Symptome des Rachens; R07.0 – Halsschmerzen; Pharyngitis (ICPC-3 RD02.00; ICD-10 J02); Akute Tonsillitis (ICPC-3 RD04; ICD-10 J03)]

Die Halsentzündung bezieht sich auf alle sichtbaren Rötungen und Schwellungen an den Tonsillen und der Rachenwand mit und ohne sichtbaren Eiter einschl. druckdolenter regionaler Lymphknoten.

Die Diagnose einer Streptokokken Infektion des Rachenraumes ist erst mit dem Nachweis der Krankheitserreger erfolgt. In diesem Falle besteht für HP eine Behandlungseinschränkung der akuten Erkrankung nach §24 IfSG . §34 IfSG fordert, dass eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegen muss, wenn die betreffende Person Gemeinschaftseinrichtungen betreten will, z.B. Kinder eine Schule.

Die Ansteckungsgefahr kann durch Antibiose (AB) minimiert werden, der individuelle Krankheitsverlauf im Mittel um 16 h verkürzt. Die Anfälligkeit für Halsentzündungen, auch mit anderen Erregern hingegen nicht. Eine wirksame Prophylaxe gegen die inzwischen seltenen Komplikationen einer Streptokokken Infektion durch AB besteht auch nicht [13].

Akute Otitis

[ICPC-3 HD02 Akute Otitis media oder Myringitis (ICD-10 H65.- Nichteitrige Otitis media, ICD-10 H73.0 Akute Myringitis); ICPC-3 HD03 seröse Otitis Media (ICD-10 H65.0 akute seröse Mittelohrentzündung)]

Die Symptomatik der akuten Otitis Media und Myringitis zeigt sich durch das ödematisierte, blasenbildende oder vorgewölbte Trommelfell (TF) mit Rötung und Schmerz, ggf. eitriger Ohrenfluss mit akuter Perforation.

Otalgie

Die Otalgie [ICPC-3 HS01; ICD-10 H92.0] bezeichnet Ohrenschmerzen vielfältiger Zusammenhänge, wie z.B. Tubenkatarrh, Gehörgangreizungen, nach Trauma mit und ohne Ausfluss.

Chronische Ohrenentzündungen

[ICPC-3 HD05 chron. Otitis Media (ICD-10 H65.2 Chronische seröse Otitis media)]

Hier zeigt sich eine sichtbare Sekretansammlung ohne starke Entzündungszeichen, fehlender oder verwischter TF Lichtreflex, Retraktion und Vorwölbungen mit Hörbeschwerden, z.B. Kinder mit Adenoiden [nicht gemeint sind die chronische Schleimhauteiterung mit TF Defekt oder ein Cholesteatom welche mit ICPC-3 HD05 (ICD-10 H71) klassifiziert werden.

Gehörgangsentzündungen

[ICPC-3 HD70 Otitis externa, Gehörgangsreizungen; ICD-10 H60.9]

Gehörgangsentzündungen zeigen sich symptomatisch mit Abschuppung und Verdickungen im Gehörgang, ekzematöser Ausschlag, Feuchtigkeitsrinnen oder Furunkel, mit Jucken und zeitweise Schmerz.

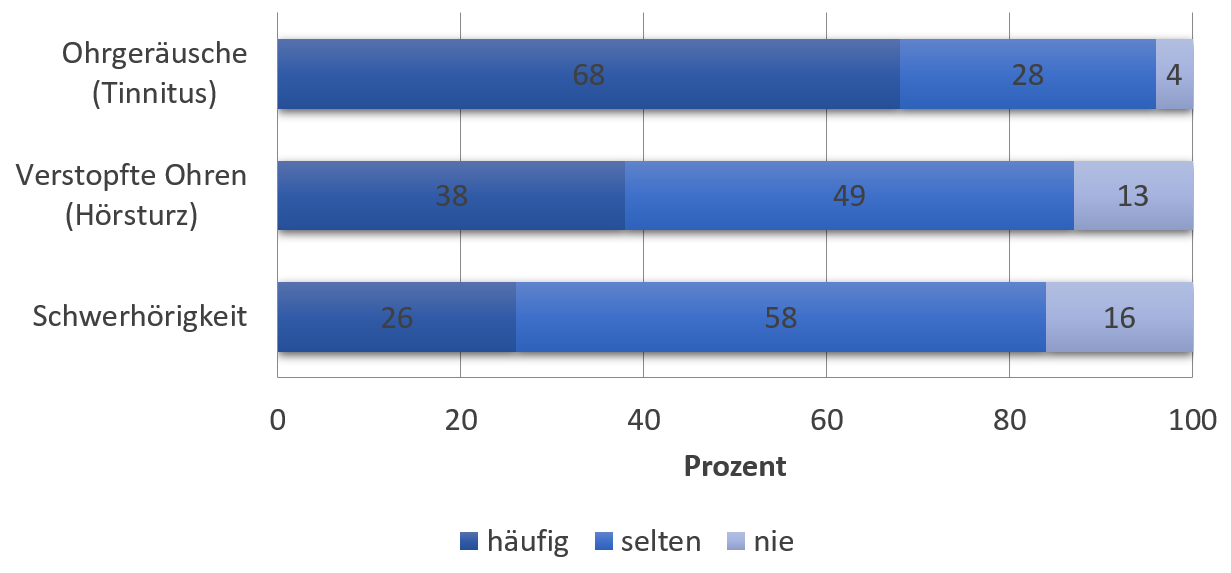

Hörstörungen

|

häufig |

selten |

nie |

|||||

|

Ohrgeräusche (Tinnitus) |

68% |

28% |

4% |

||||

|

Verstopfte Ohren (Hörsturz) |

38% |

49% |

13% |

||||

|

Schwerhörigkeit |

26% |

58% |

16% |

||||

Tinnitus

[ICPC-3 HS03 alle Arten von Ohrgeräuschen; ICD-10 H93.1 Tinnitus aurium; ICD-10 H93.2 Sonstige abnorme Hörempfindungen]

Hörsturz

Der Hörsturz [ICPC-3 HS02; ICD-10 H91.2] bezeichnet das eingeschränkte Hören auf einem Ohr bzw. Gehörverlust mit oder ohne Verstopfungsgefühl.

Einseitiger Hörverlust, entsteht innerhalb von Sekunden, Minuten oder Stunden, teilweise mit Tinnitus, ohne sonstige Symptome. Beweisend ist ein deutlicher Abfall in der Audiometrie Kurve, allerdings können verschiedenen Frequenzen betroffen sein (Hoch-Tief-Mitteltonbereich), wobei der Steilabfall von Hörresten im normalen dB-Bereich abgegrenzt werden können.

Parameter der Anamnese

- Unfall, Knalltrauma

- Infektionskrankheit der oberen Atemwege, sowie Herpesinfektionen, Toxoplasmose, Masern

- Ototoxische Medikamente; Aminoglykosid-Antibiotikum, Schleifendiuretika, Salizylate, Zytostatika, selten nach Impfung

- Vergiftung: Alkohol und Nikotinabusus, andere Drogen

- Bereits bestehende Schwerhörigkeit mit akutem Schub

- Psychische Belastung, Posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS)

- Keine Ahnung Fall (KAF)

Schwerhörigkeit

Klassifizieren lässt sich Schwerhörigkeit [ICPC-3 HS02; ICD-10 H90] nach Altersschwerhörigkeit [ICPC-3 HD68; ICD-10 H91.1], akustisches Trauma [ICPC-3 HD35; ICD-10 H83.3], kongenitale Schwerhörigkeit oder Taubheit [ICPC-3 HD69; ICD-10 H90.- Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung]. Schwerhörigkeit ist meist ein Nebenbefund der Patientenanliegen im Rahmen der Fallaufnahme und nur selten ein primäres Anliegen zur homöopathischen Behandlung.

Sonstige HNO-Störungen

Sinusitis (s.a. Atemwegsinfekte der oberen Atemwege). Einzelnennungen: auditive Wahrnehmungsstörungen und Hyperakusis.

Auditive Wahrnehmungsstörungen

Auditive Wahrnehmungsstörungen [ICD-10 F80.20] sind Teilleistungsstörungen einer Entwicklungsauffälligkeit und können peripher (durch rezidivierende Otitis Media oder zentral durch Hirnfunktionsstörungen auftreten bzw. auch eine genetische Grundlage haben. Sie sind gekennzeichnet durch:

- verminderte Merkfähigkeit akustisch vermittelter Informationen (Sätze, Reime, Lieder)

- häufiges Verwechseln klangähnlicher Laute (laut- und schriftsprachlich)

- übermäßige Lautempfindlichkeit bei üblichem Umgebungslärm

- reduziertes Sprachverständnis bei üblichem Umgebungslärm (Klassenzimmer, Kindergarten)

- reduzierte Aufmerksamkeit bei üblichem Umgebungslärm

- mangelnde Lokalisation einer Schallquelle

Eine logopädische Fachdiagnostik ist möglichst frühzeitig einzuleiten, um kommunikativen Störungen sinnvoll zu begegnen.

Hyperakusis

[ICPC-3 HS02 Beschwerde des Hörens; ICD-10 H93.2 Sonstige abnorme Hörempfindungen]

Hyperakusis bezeichnet die Überempfindlichkeit gegenüber störenden Geräuschen mit ausgeprägtem Vermeidungsverhalten. Innenohr-Schwerhörigkeiten, fokale Epilepsie mit akustischer Aura, Vorzeichen einer Migräne aber auch Medikamentenunverträglichkeit kommen in als Auslöser vor.

Meistens ist die Geräusch-Überempfindlichkeit Ausdruck einer Belastungssituation, die sich dann in dieser körperlichen „Überreizung“ äußert und durch Angststörung und Depression überlagert sein kann.

Neurologie

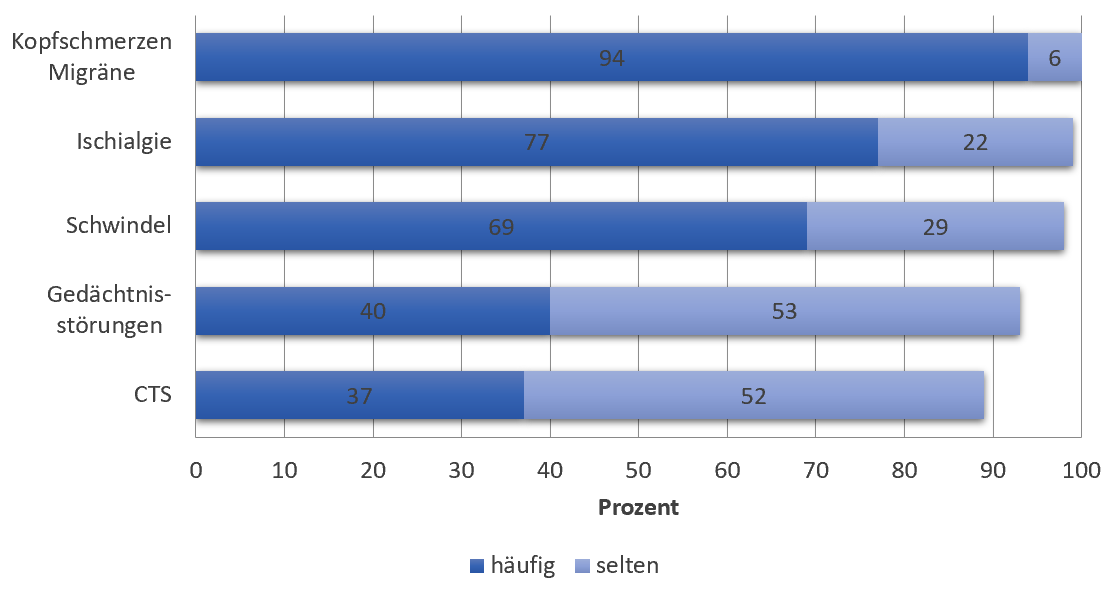

Neurologische Beschwerden: Die Top 5

|

häufig |

selten |

|

|

Kopfschmerzen, Migräne |

94% (93,86%) |

6% |

|

Ischialgie |

77% (76,98%) |

22% |

|

Schwindel |

69% (69,3%) |

29% (29,16%) |

|

Gedächtnisstörungen |

40% (40,15%) |

53% (52,94%) |

|

Karpaltunnelsyndrom (CTS) |

37% (36,57%) |

52% (52,17%) |

Kopfschmerzen

Kopfschmerzen (KS) stellen eines der häufigsten Behandlungsanliegen in der homöopathischen Praxis dar. Da die Grenzen zwischen verschiedenen Kopfschmerzarten in der Praxis oft fließend sind, wurden sie im Rahmen der Umfrage zusammengefasst.

Im ICPC-3 finden sich:

Spannungskopfschmerz [ICPC-3 ND73; ICD-10 G44.2] drückend generalisiert, mit Muskelverspannungen des Nackens, mit und ohne Schmerzhaftigkeit der Schädelmuskultur

Vaskuläre KS (Migräne) [ICPC-3 ND71; ICD-10 G43.-] mit und ohne Aura, einseitig mit Erbrechen, neurologischen Ausfällen und positiver Familienanamnese

Cluster KS [ICPC-3 ND72; ICD-10 G44.0] mit temporal-orbitalen, anfallsweise auftretenden Schmerzattacken mit Tränenfluss, Nasenverstopfung eventuell mit Miosis und Ptose der betroffenen Seite

Uncharakteristische KS [ICPC-3 NS01; ICD-10 G44.8] auch als posttraumatischer KS [ICPC-3 NS01, ICD-10 G44.3]

Zervikozephale KS [ICPC-3 LD65 HWS-Syndrom; ICD-10 M53.0 Zervikozephales Syndrom] mit und ohne zervikale Wurzelreizungen

Ischialgie

[ICPC-3 LS03 - Symptom oder Beschwerde d. unteren Rückens / Kreuzschmerz, ICPC-3 LD67 - Rückenschmerzen mit Ausstrahlung (ICD-10 51.1 Lumbale und andere Bandscheibenerkrankungen mit Radikulopathie;ICD-10 M53.3 Kokzygodynie, ICD-10 M54.- Rückenschmerzen mit: M54.3 Ischialgie; M54.4. Lumboischialgie; M54.5 Kreuzschmerz)]

Die Ischialgie bezeichnet Rückenschmerzen mit Schmerzausstrahlung, Nervenwurzelreizung einschließlich Bandscheibenvorfall. Die ausstrahlenden Schmerzen passen zu einem neurogenen Versorgungsmuster und sind ggf. von Ausfällen begleitet.

Schwindel

Schwindel wird unterteilt in spezifische Schwindelsyndrome [ICPC-3 HD67; ICD-10 H81.- Schwindelsyndrome], welche gutartigen Lagerungsschwindel, Labyrinthitis, Morbus Menière und eine Vestibulopathie mit charakteristischen Drehschwindelanfällen, Nystagmus und heftiger vegetativer Begleitsymptomatik erfassen,

sowie in uncharakteristischen Schwindel [ICPC-3 NS09; ICD-10 R42 Schwindel und Taumel] mit Schwanken, Schwäche, Blackout, Gleichgewichtsschwankungen mit Taumelgefühl, vielfältiger Zusammenhänge, meist mit Kreislauf Funktionsstörungen oder Angst.

Gedächtnisstörungen

ICPC-3 PS17 umfasst amnestische Störungen, Konzentrationsstörungen und Desorientierung ohne feststellbare organische Ursachen [ICD-10 F06.7]. In der Praxis tritt dies sehr häufig im Zusammenhang mit Belastungsstörungen auf.

Karpaltunnelsyndrom

[ICPC-3 ND76; ICD-10 G56.0]

Gestörte und verminderte Sensibilität der Finger I-III im Versorgungsgebiet des N. medianus, nächtliche Aggravation, mit Ausstrahlung und in schweren Fällen Schwäche der Daumenballenmuskulatur.

Differentialdiagnose: Armschmerzen

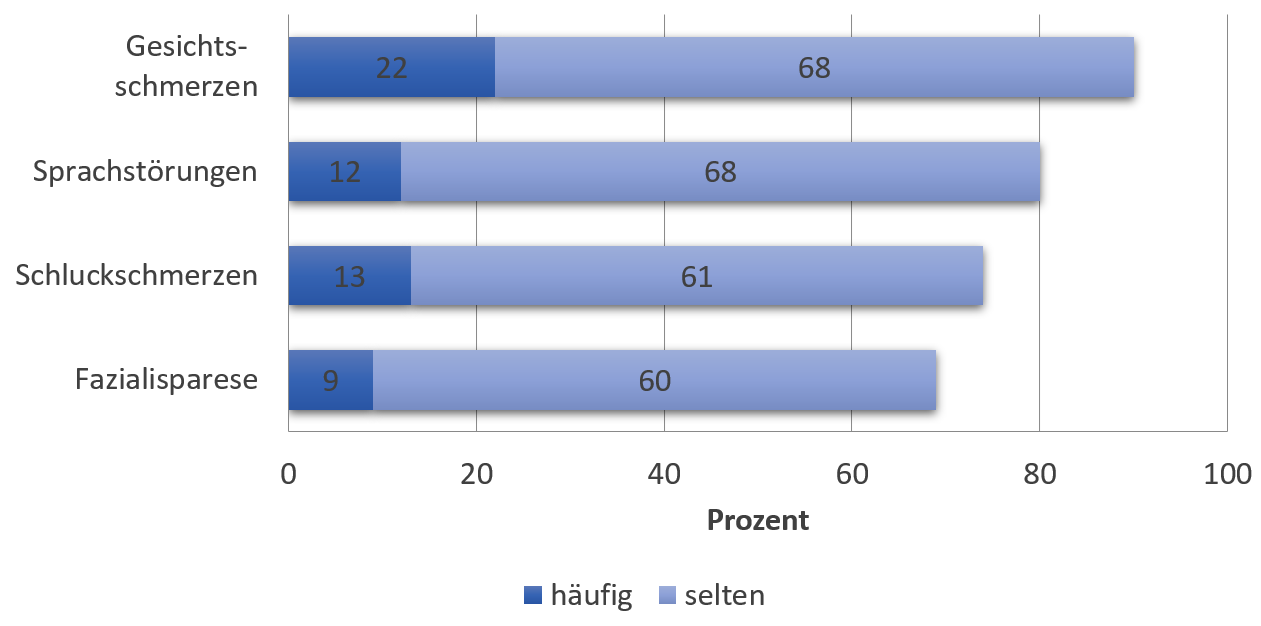

Andere neurologische Störungen

Nicht so häufig in der Praxis

|

häufig |

selten |

|

|

Gesichtsschmerzen |

22% (21,19%) |

68% (68,28%) |

|

Sprachstörungen |

12% (11,76%) |

68% |

|

Schluckstörungen |

13% (12,53%) |

61% (61,38%) |

|

Fazialisparese |

9% (8,95%) |

60% |

Gesichtsschmerzen

Gesichtsschmerzen können uncharakteristisch sein und viele unterschiedliche Zusammenhänge haben, dann klassifiziert mit ICPC-3 NS02 Schmerz, Gesicht (ICD-10 R51 Kopfschmerz). Definierte Beschwerden werden einzeln erfasst, wie Gesichtsmigräne unter ICPC-3 ND71 (ICD-10 G43.-) Trigeminusneuralgie ICPC-3 ND74 (ICD-10 G50.0), Sinusschmerzen ICPC-3 RS11 (ICD-10 J01), Zoster Neuralgie ICPC-3 SD03 (ICD-10 G53.0).

In der Umfrage wurden diese zusammengefasst, wobei in der allgemeinmedizinischen Praxis eine atypische Migräne in den meisten Fällen zugrunde liegt.

Sprach- und Schluckstörungen

Sprachstörungen [ICPC-3 NS11; ICD-10 R47,-] umfassen Aphasie, Dysphasie, Dysarthrie sowie jede Art des undeutlichen Sprechens. Für die Umfrage wurden auch nicht organische Tic-Störungen, Stottern [ICPC-3 NS11; ICD-10 F98.5 Stottern (Stammeln)] verzögertes Sprechen lernen [ICPC-3 PS20; ICD-10 F80.-] als umschriebene Entwicklungsstörung hier zusammengefasst.

Schluckstörung [ICPC-3 D21; ICD-10 R13] umfasst jede Art der Dysphagie auch mit Erstickungsgefühl unabhängig vom Zusammenhang.

Fazialisparese

Fazialisparese [ICPC-3 ND75; ICD-10 G51.0] als akutes einseitiges Geschehen einer peripheren Parese oder Paralyse ist in der Praxis deutlich seltener, kommt aber sporadisch als Anliegen vor, insbesondere als „idiopathische“ periphere Parese (unvollständiger Augenschluss, Bell Phänomen und fehlendes Stirnrunzlen der betroffenen Seite) infolge von Kälte, Schreck, emotionalen Belastungen.

Einzelnennungen neurologischer Erkrankungen

Die weniger oft in der Praxis auflaufenden neurologischen Störungen zeigen gegenüber den Top 5 einen deutlichen Abfall.

Die Infantile Zerebral Parese (ICP) und das Schädelhirntrauma (SHT) werden unter den allgemeinen Anliegen nicht weiter erfasst.

Begleit- bzw. Nachbehandlungen der Folgen finden sich jedoch nur in wenigen Praxen mit Spezialisierung und einem umfassenden Präsenzangebot fortgeschrittener Behandler (s.a. Begleitende Behandlung bei Facharztdiagnosen)

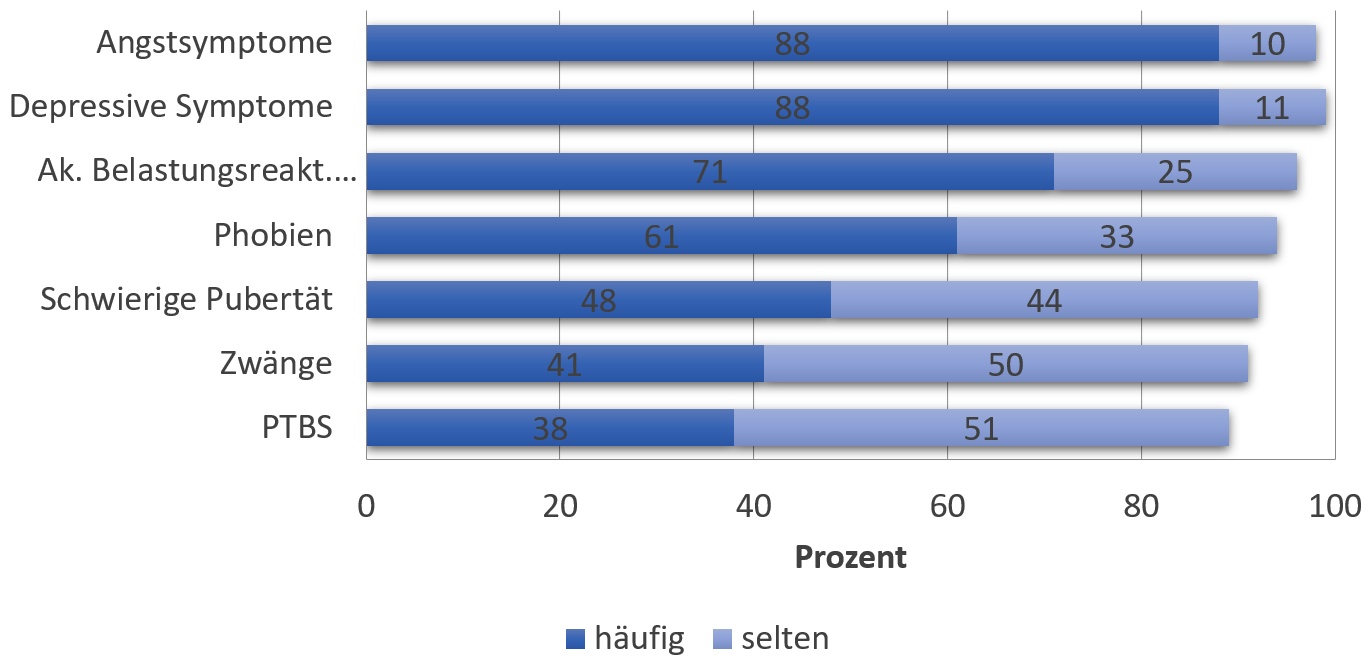

Psychische Auffälligkeiten

Die Top 7

|

häufig |

selten |

|

|

Angstsymptome |

88% (88,32%) |

s: 10% (9,97%) |

|

Depressive Symptome |

88% (87,72%) |

s: 11% (10,74%) |

|

Akute Belastungsreaktionen |

71% (71,35%) |

s: 25% (24,55%) |

|

Phobien |

61% (60,61%) |

s: 33% (32,73%) |

|

Zwangsstörungen |

41% (41,43%) |

50% (49,61%) |

| Posttraumatische Belastungsreaktion (PTBS) |

38% (37,85%) |

51% (51,15%) |

|

Schwierige Pubertät |

48% |

44% (43,37%) |

Angst- und Spannungszustände

Angstsymptome und depressive Verstimmungen nehmen bei den primär psychischen Anliegen den größten Raum in der Praxis ein, gefolgt von akuten Belastungsreaktionen / Lebenskrisen.

Angst wird unterschieden in Angstgefühle und Angststörungen:

Angstgefühle [ICPC-3 PS01; ICD-10 F48.-] mit großer Beunruhigung und innerer Spannung ohne manifeste psychische Störungen, welche in der Praxis die größte Gruppe bilden,

Angststörung [ICPC-3 PD06; ICD-10 F41.-] mit generalisierten und anhaltenden Beklemmungen einschließlich starker körperlicher Symptomatik, welche das Leben einschränkt und über einen langen Zeitraum besteht.

Depressive Symptome

Depressive Symptome werden unterschieden in:

Deprimiertes Gefühl [ICPC-3 PS03 Traurig sein; ICD-10 F43.2 Anpassungsstörungen, ICD-10 F32 Depressive Episode] mit Erfahrung der Unzulänglichkeit, Einsamkeit, des Unglücklichseins und Besorgnis, die als Belastung empfunden werden ohne dass eine psychische Störung vorliegt.

Depressive Episode [ICPC-3 PD12 Depressive Störung; ICD-10 F32 Depressive Episode] als grundlegende Affektstörung mit Verlust von Energie, Aktivität und der Unfähigkeit Freude zu empfinden oder Konzentration und Interesse aufzubringen, begleitet von Schlaf- und Appetitstörungen mit herabgesetzter Selbstsicherheit und geringerem Selbstwertgefühl.

Belastungsreaktionen

Die Belastungsreaktionen werden unterschieden in:

Akute Stressreaktion [ICPC-3 PS02; ICD-10 F43.0 Akute Belastungsreaktion] auf ein Ereignis welche eine bedeutende Veränderung des Lebens und eine umfassende Anpassung erfordert, welche die Bewährung im Alltag behindert und das soziale Gefüge beeinträchtigt und über eine Begrenzte Zeitspanne das innere Gleichgewicht erheblich beeinträchtigt, wie z.B. Schreckreaktionen, Trauer, Heimweh, Verlusterlebnisse.

Posttraumatische Belastungsreaktion [ICPC-3 PD08; ICD-10 F43.1 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen] einschließlich einer Anpassungsstörung, als verlängerte Reaktion mit Unruhe und Erregung durch Nachhallreaktionen und wieder auftretenden dissoziativen Störungen unter Belastung, welche die sozialen Beziehungen und die Leistungsfähigkeit dauerhaft einschränken.

Phobien und Zwänge

[ICPC-3 PD06 Angststörung oder Angstzustand, PD07 Zwangsstörung oder verwandte Störungen; ICD-10 F40.- Phobische Störungen; ICD-10 F42.- Zwangsstörung]

Phobien und Zwänge sind gekennzeichnet durch erhebliches Angsterleben in genau definierbaren Situationen, die gewöhnlich nicht als gefährlich einzustufen sind, jedoch mit hohem Leidensdruck erlebt werden und mit einem ausgesprochenen Vermeidungsverhalten einhergehen.

Schwierige Pubertät

[ICPC-3 PS19 Symptom oder Beschwerde des Verhaltens, bei Jugendlichen; ICD-10 F91.- Störungen des Sozialverhaltens, ICD-10 F92.- Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, ICD-10 F94.- Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, ICD-10 F98.8- Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, ICD-10 F98.9 Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend]

Verhaltensstörungen in der Adoleszenz auch schwierige Pubertät ist gekennzeichnet durch ein Mischbild aus Störungen des Sozialverhaltens, der Bindungskompetenz, der Affektenthemmung ggf. mit motorischer Unruhe und Unausgeglichenheit, welche in der späten Kindheit und zu Beginn der Pubertät hervortreten und je nach Situation auch einen ungünstigen Verlauf nehmen können.

Sonstige psychische Störungen

Einzelnennungen: Persönlichkeitsstörungen, Beziehungsstörungen, Bindungsstörungen, Suizidale Gedanken

Akute Suizidalität

[ICPC-3 PS05 Selbstmord oder Selbstmordversuch; ICD 10 R45.8 Sonstige Symptome und Anzeichen, die den emotionalen Zustand betreffen]

Abzugrenzen ist die akute Suizidalität. Wird diese bei einem Patienten deutlich, wird dieser aus Gründen der Sorgfaltspflicht einer stationären Behandlung zugeführt.

Persönlichkeitsstörungen und Psychosen

Patienten mit manifesten Persönlichkeits- und Beziehungsstörungen [ICPC-3 PD15; ICD-10 F60.-] sind Einzelfälle und spielen in der homöopathischen Praxis am ehesten eine differentialdiagnostische Rolle.

Wenn, dann handelt es sich um eine begleitende Behandlung. Liegen Hinweise auf biographische Brüche der Lebenslinie vor und zeigen sich Anhaltspunkte für ein größeres Ausmaß an ICH-Instabilität und verneint der Patient bisherige psychiatrische Diagnosen, Klinikaufenthalte oder Medikamenteneinnahme, soll der Patient zu einer psychiatrischen Diagnostik weitergeleitet werden, da diese umfangreich und komplex ist. Sekundäre psychotische Reaktionen finden sich auch bei Epilepsie, Durchgangssyndromen bei SHT, Apoplex, postentzündlich oder sind arzneimittelbedingt.

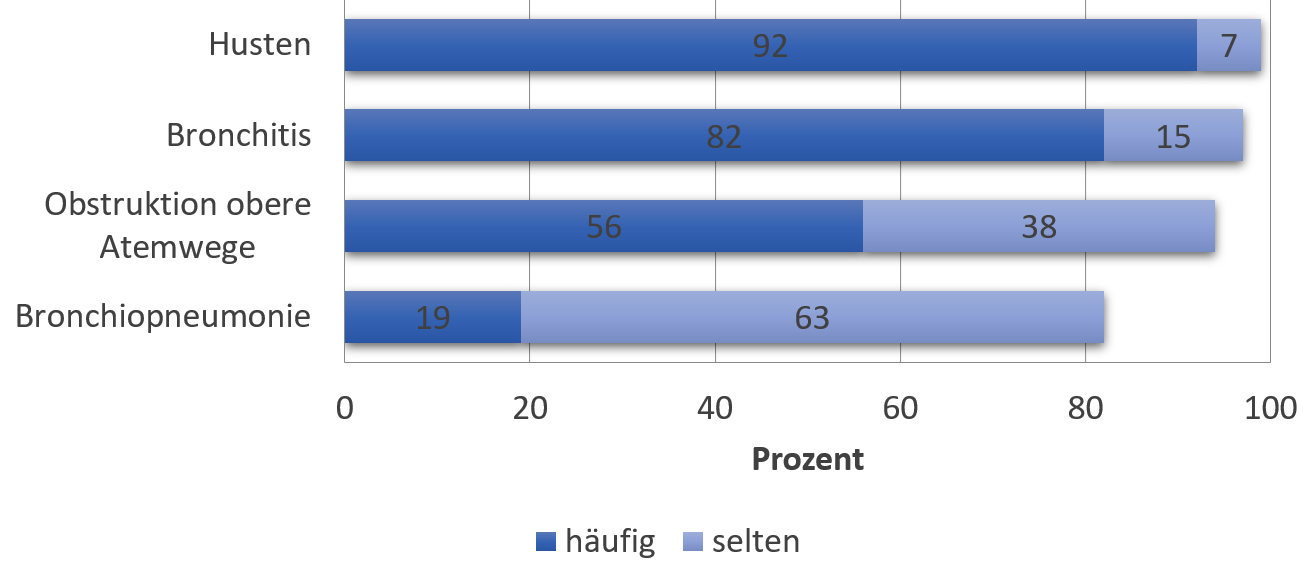

Atemwegsstörungen

Häufige Atemwegsbeschwerden

|

häufig |

selten |

|

|

Husten |

92% |

7% |

|

Bronchitis |

82% (82,35%) |

15% (14.83%) |

|

Obstruktion der oberen Atemwege |

56% |

38% |

|

Bronchiopneumonie |

19% (19,43%) |

63% (62,91%) |

Atemwegsinfekte der oberen Atemwege

Uncharakteristische Infektionen der oberen Atemwege sind in der Praxis sehr häufig, welche sich vornehmlich durch obstruktive Symptome der Nase und Nebenhöhlen (NNH) und Heiserkeit zeigen. Da die Grenzen meist fließend sind, wurden sie in der Umfrage zusammengefasst. Es werden unterschieden:

Verstopfte Nase, Rhinitis [ICPC-3 RS09; ICD-10 J00 Akute Rhinopharyngitis] gerade bei Kindern, blockierte NNH mit einseitigen Druckgefühlen [ICPC-3 R11; ICD-10 J34.8 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der NNH] auch mit diffusen naso-pharyngealen Beschwerden [ICPC-3 RD02; ICD-10 B00.2 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica, ICD-10 B08.5 Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, nicht näher bezeichnet; ICD-10 J02.8 akute charakt. Pharyngitis;ICD-10 J02.9 Pharyngitis, nicht näher bezeichnet; ICD-10 J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege]

Eine manifeste eitrige Sinusitis [ICPC-3 RD03; ICD-10 J01] mit einseitiger Verschattung bei Illumination, eitrigem Schnupfen Druck- und Klopfschmerzhaftigkeit und tiefsitzendem Gesichtsschmerz ist hingegen weniger häufig.

Akute Laryngotracheitis [ICPC-3 RD05; ICD-10 J04.2] mit Heiserkeit und Stridor und trockenem schmerzhaften Husten bei Kindern am häufigsten (Pseudokrupp).

Husten und Atemwegsinfekte der unteren Atemwege

Husten [ICPC-3 RS07; ICD-10 R05] ist eines der häufigsten Behandlungsanliegen in allen Altersgruppen.

Bedeutsam ist eine akut ansteckende Keuchhustenerkrankung [ICPC-3 RD01; ICD-10 A37] aufgrund der Einschränkungen des §24 IfSG zu erkennen, da die Krankheit in der Phase der Ansteckungsgefahr und bei schweren Komplikationen aus Gründen der stationären Überwachung nicht von HP behandelt werden kann.

Die akute Bronchitis [ICPC-3 RD06; ICD-10 J20] zeigt sich durch Husten mit Fieber, Brustschmerzen, trockenen Nebengeräuschen bei der Auskultation und Atemnot bei Belastung.

Die akute Bronchopneumonie [ICPC-3 RD09; ICD-10 J18.0] kann mit deutlicher Beeinträchtigung des Allgemeinzustands (AZ), Nachtschweißen und Hinweisen auf ein Infiltrat einhergehen. 19% sind in der Umfrage vermutlich zu niedrig angegeben, da die Grenzfälle zur länger verlaufenden Bronchitis klinisch nicht einfach zu diagnostizieren sind.

Einzelnennungen

Sarkoidose [ICPC-3 BD99.01; ICD-10 D86] und sonstige Erkrankungen der Atemwege [ICPC-3 RD99; ICD-10 J62 Pneumokoniose durch Quarzstaub, ICD-10 J43.- Emphysem, ICD-10 J47 Bronchiektasen] wie Silikose, Emphysem, Bronchiektasien wurden nur von wenigen in der Umfrage als Einzelfall in der Mitbehandlung benannt (s.a."Begleitende Behandlung bei Facharztdiagnosen”).

Endokrine Störungen

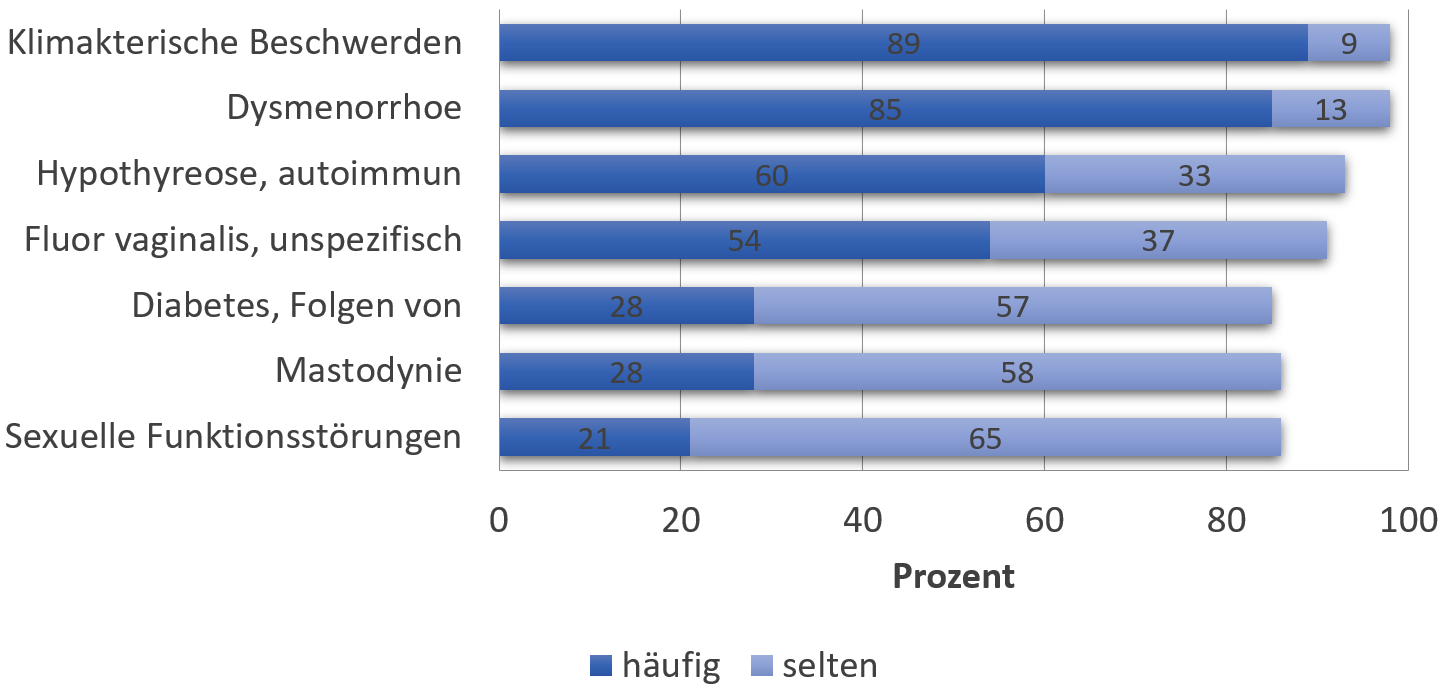

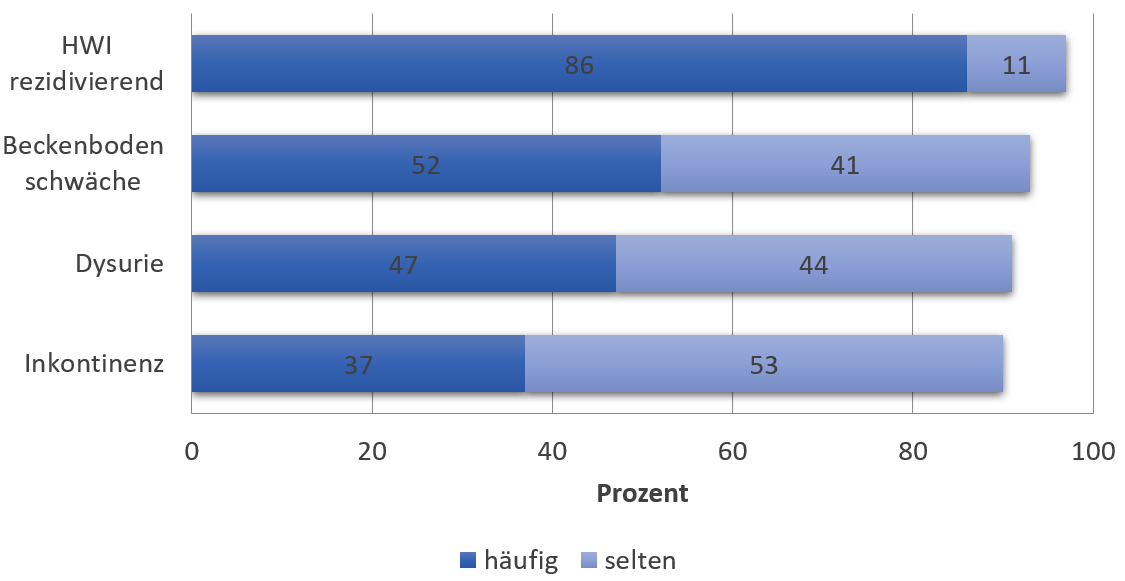

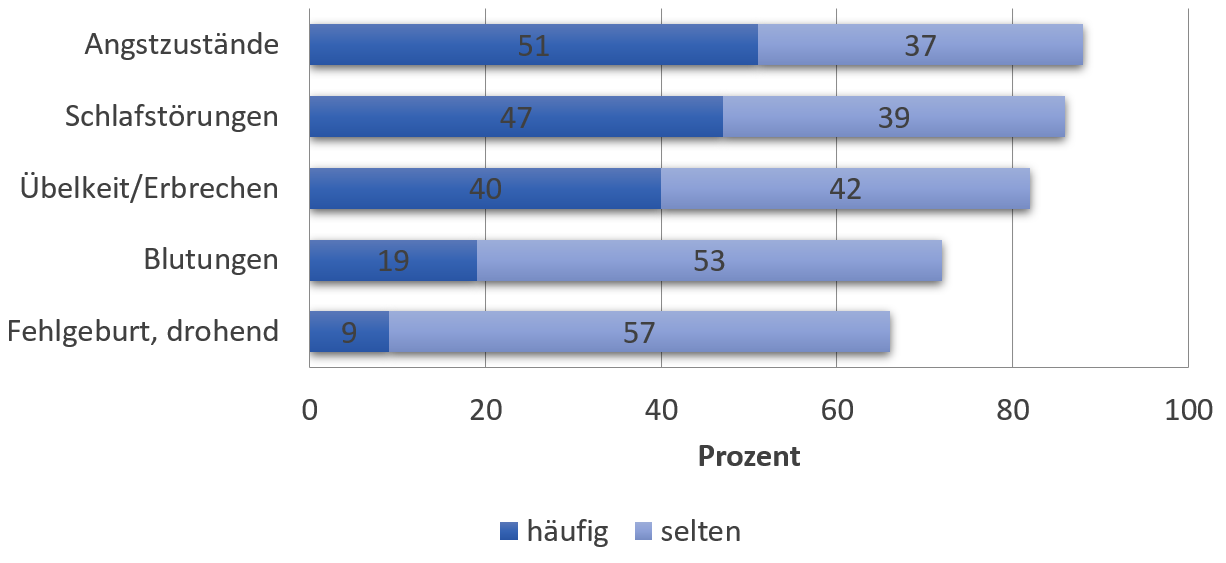

Häufige, primär endokrin bedingte Störungen – Top 7

|

häufig |

selten |

|

|

Klimakterische Beschwerden |

89% |

9% |

|

Dysmenorrhoe |

85% (84,65%) |

13% (12,51%) |

|

Hypothyreose, autoimmun |

60% (60,35%) |

33% (33,24%) |

|

Fluor vaginalis, unspezifisch |

54% (53,96%) |

37% (36,57%) |

|

Sexuelle Funktionsstörungen |

21% (21,22%) |

65% (65,47%) |

|

Mastodynie |

28% (28,13%) |

58% (57,54%) |

|

Diabetes, Folgen von |

28% (28,13%) |

57% (57,28%) |

Klimakterische Beschwerden