Die Schüler, die Samuel Hahnemann in der Anfangszeit der Homöopathie um sich scharte und die sein Projekt unterstützten, waren oft gut gebildete, enthusiastische Menschen mit hohen ideellen Werten. Einige Mitstreiter – auch die Brüder Rückert - kamen aus dem Umfeld der Herrnhuter Brüdergemeine, die für ein hohes Bildungs- und Arbeitsethos bekannt war. Die Rückerts gehörten zu den Arzneiprüfern der ersten Periode und hinterließen der Homöopathie wesentliche Grundlagenwerke. In der Homöopathie-Geschichte werden beide oft verwechselt. Da zudem der jüngere T.F. Rückert Anteil daran hatte, dass sich sein Jugendfreund Constantin Hering auch der Homöopathie verschrieb, stellen wir die Brüder Rückert hier vor.

Die Brüder

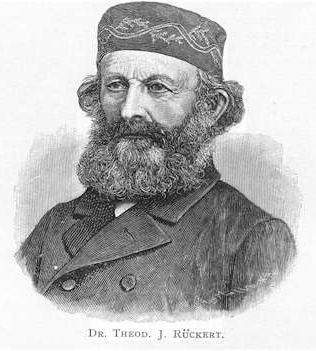

Wenn in der Homöopathie von einem „Rückert“ gesprochen wird, ist entweder Ernst Ferdinand (1795 - 1843) oder Theodor Johannes Rückert (1801 – 1885) gemeint. Die Brüder gehörten zu den ersten Schülern Hahnemanns. Beide waren Ärzte, Homöopathen und Autoren homöopathischer Werke. Es verwundert nicht, wenn es in Publikationen zur Homöopathie-Geschichte gelegentlich zu Verwechslungen kommt.

Zur Familie Rückert gehörten noch zwei weitere Brüder: Leopold Immanuel (oder Emanuel) (1797 – 1871), der seinerzeit ein bekannter evangelischer Theologe und Geheimer Kirchenrat war, sowie Heinrich Moritz (1805 – 1851), Konrektor am Gymnasium Zittau. Alle vier Geschwister wurden in Großhennersdorf bei Herrnhut geboren. Bis etwa zu ihrem 12. Lebensjahr unterrichtete der Vater seine Söhne selbst, später besuchten sie zur Studienvorbereitung für einige Zeit das Pädagogium in Niesky (bei Görlitz), das eine angesehene Bildungseinrichtung der Herrnhuter Brüdergemeine war.

Bis auf den Jüngsten beteiligten sich die Rückert-Brüder aktiv an vielen Arzneiprüfungen. Sogar der spätere Theologe Leopold Immanuel Rückert ließ sich vom Enthusiasmus seiner Brüder anstecken und prüfte immerhin 6 Arzneimittel. Da die Prüferkürzel in Hahnemanns Arzneimittellehre nicht immer eindeutig waren, schaffte Constantin Hering mit seiner Uebersicht unserer Arzneiprüfungen nach den Prüfern geordnet[1] Klarheit. Er konnte die Prüfungen der Rückert-Brüdern korrekt zuordnen, da die Herings und Rückerts miteinander befreundet waren.

Freundschaft mit Constantin Hering

Von seiner besonderen Freundschaft zum gleichaltrigen Theodor Johannes erzählt Constantin Hering viele Jahre später – da ist er bereits ein gestandener Homöopath und hat in Amerika der Homöopathie zum Durchbruch verholfen – beiläufig in einem Aufsatz. Er beginnt seine Erinnerungen wie folgt:

„Ich nehme es keinem übel, wenn er einen geistigen Ruck fühlt beim ersten Verdünnen der Arzneien. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie mir die Sache vorkam, als ich bereits „auf halbem Wege“ war. In meiner Naseweisheit meinte ich dazumal, dass etwas an der Hahnemann’schen Lehre sei, und wollte sie nun auf dem Wege des Versuchs vonn den Irrthümern befreien, reinigen, wissenschaftlich machen (1822).“ [2]

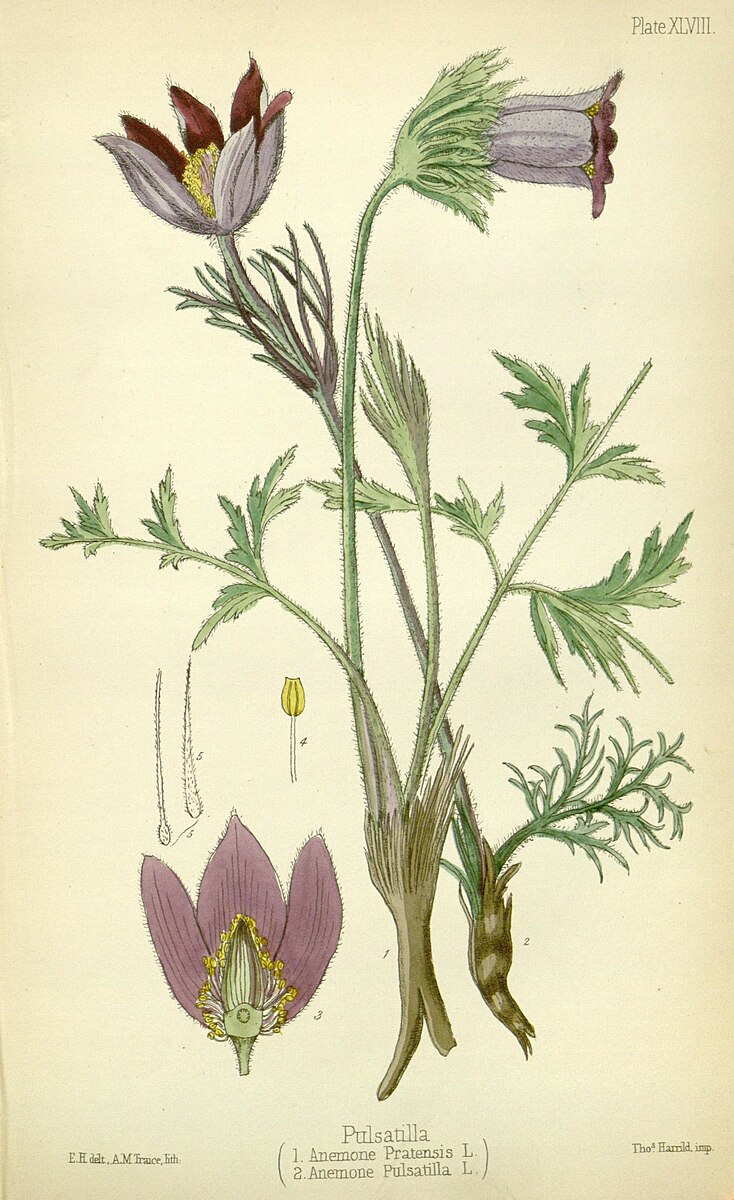

Um sich bei Theodor Johannes etwas Pulsatilla-Tinktur zu besorgen, machte er sich zu Fuß auf den Weg zu seinem Freund (Von seiner Heimatstadt Zittau nach Großhennersdorf waren es etwa 11 Kilometer). Er wollte die Tropfen an seiner Schwester Ernestine ausprobieren, denn in ihr sah er eine "leibhaftige verwirklichte Pulsatilla". Er gab ihr eine aus Rückerts Tinktur bereitete Verdünnung. Die Wirkung muss sehr überzeugend gewesen sein. Denn Herings Vater soll voller Zorn gepoltert haben: "Mache Deine höllischen Experimente an Hunden und Katzen, aber nicht an Menschen! am Allerwenigsten in meinem Hause, an Deiner Schwester, an Deiner armen kranken Schwester. Augenblicklich muß das verfluchte Gift aus dem Hause!" (Hering, 1861, S.162)

Das Thema der homöopathischen Arzneiprüfungen an anderer Stelle genauer besprochen.

Ob Hering und Th. J. Rückert später miteinander korrespondiert oder sich noch einmal gesehen haben, ist nicht bekannt. Nur ein kleiner Gruß findet sich in heute noch verfügbaren Quellen. Diesen brachte Hering in einer Fußnote eines Artikels unter, der 1865 in der Artikel-Folge „Einige wohlmeinende Worte für Anfänger über unsre Arzneilehr“ der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung (AHZ) erschien:

"Denkst Du daran, Freund Rückert,", sinnierte er dort, "wie wir das dazumal in Deinem Stübchen besprachen und beschlossen und werkstellig machten? - schier vierzig Jahre ist es her! Einen Gruss, einen Gruss aus dieser weiten Ferne!" (Hering, 1865, S.101) Den sandte Constantin Hering ihm damals aus Philadelphia.

Es gibt noch ein weiteres Zeugnis der Verbindungen zwischen den Rückerts und Herings, allerdings ein trauriges. Zur Erinnerung an Julius Robert Hering 1805-1828 [4] heißt eine kleine Gedenkschrift, die Leopold Rückert zum Andenken an den jüngeren Bruder Constantin Herings verfasste. Robert Hering hatte in Leipzig Philologie studiert und war im Sommer 1828 bei einem Badeunfall in der Elster ums Leben gekommen.

Ernst Ferdinand Rückert

Die Rückert-Brüder Ernst Ferdinand und Theodor Johannes hatten vieles gemeinsam. Trotz derselben Herkunft und ähnlicher Bildungswege verlief ihr weiteres Leben doch grundverschieden.

Ernst Ferdinand Rückert, der älteste der Brüder, entschied sich nach bereits begonnenem Theologie-Studium für eine ärztliche Laufbahn und studierte von 1814 bis 1816 in Leipzig Medizin. Wahrscheinlich hörte er damals die Vorlesungen zur Homöopathie, die Samuel Hahnemann seit 1812 als Privatdozent an der Universität Leipzig hielt. Er zählte zu der Gruppe seiner Schüler, aus der die erste Arzneiprüfer-Gesellschaft hervorging und unter deren Mitwirkung Hahnemanns Reine Arzneimittellehre entstand.

Sein jüngerer Bruder Theodor Johannes setzte dem früh Verstorbenen mit einem Nekrolog, der 1849 in der AHZ erschien, ein Denkmal. Darin beschreibt er Ernst Ferdinand als gutmütigen, äußerst heiteren, unterhaltsamen und leicht begeisterungsfähigen jungen Mann. Doch leider fehle es ihm an Durchhaltevermögen. Er soll ein unsteter Geist gewesen sein, leicht zu beeindrucken aber wenig geduldig.

Seine ärztliche Tätigkeit begann er 1817 in Grimma, wechselte bald nach Mutschen, dann nach Bernstadt (in der Oberlausitz). Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder ließ sich Ernst Ferdinand von Vorurteilen, Anfeindungen sowie auch von einigen anfänglichen Misserfolgen in seiner ärztlichen Praxis entmutigen und wechselte deshalb 1822 den Beruf. Für mehrere Jahre hatte er in Liefland (baltische Region, die sich über einen Teil Lettlands und Estlands erstreckt) als Lehrer an Erziehungsinstituten sowie als Hauslehrer ein recht gutes Auskommen. Aufgrund seiner Begabung für Sprachen war er im Russischen bald so gewandt, dass er historische Werke ins Deutsche übersetzen konnte.

1829 kehrte er nach Deutschland zurück und besuchte Hahnemann, der ihn freundlich aufnahm. Bis Ostern 1830 blieb Ernst Ferdinand in Köthen und erstellte unter Hahnemanns Anleitung ein Repertorium[2]. Theodor Johannes freute sich, dass sein Bruder danach auch wieder den Mut fand zu praktizieren:

"Von Neuem vom Meister in die Kunst eingeleitet, betrat nun mein Bruder zum zweiten Male die praktische Laufbahn zuerst in Bautzen [...], zog dann nach Camenz [...] und fand zuletzt unter besonderer Protection der achtbaren Familie des Grafen von Hohenthal zu Königsbrück sein letztes Asyl." (Rückert, 1849, S.86) Er starb mit 48 Jahren infolge eines Lungenleidens.

Ernst Ferdinand Rückert verfasste mehrere homöopathische Werke (siehe dazu die angefügte Bibliographie). Sein erstes, die Systematische Darstellung aller bis jetzt gekannten homöopathischen Arzneien, ist 1830 in Leipzig erschienen und von Hahnemann sehr gelobt worden[3]. Eine zweibändige 2. Auflage kam 1835 heraus. Weitere Bücher, die dem Praktiker die Anwendung der Homöopathie erleichtern sollten, folgten.

Mit seinen beiden Werken Die Erkenntniß und Heilung der wichtigsten Krankheiten des Pferdes: nach homöopathischen Grundsätzen bearbeitet für Oeconomen und Pferdeliebhaber (1839) sowie Beschreibung der Krankheiten des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde: nebst Anleitung zu deren Heilung sowohl nach allöopathischen, wie nach homöopathische Grundsätzen; bearbeitet für Oekonomen und Gutsbesitzer (1841) schaffte er Grundlagen für die Anwendung und Verbreitung der Homöopathie in der Veterinärmedizin. Außerdem erschien 1840 der erste Band eines umfassenden Handbuches zur Pflanzenkunde mit dem Titel Flora von Sachsen / ein practischer und bequemer Wegweiser auf heimathlichen botanischen Excursionen[4], ein zweiter Band erschien posthum.

Theodor Johannes Rückert

Theodor Johannes Rückert wurde wie G.H.G Jahr 1801 geboren. Er ging in Niesky zur Schule und wohnte, wie aus Archiv-Dokumenten der Herrnhuter Brüdergemeine hervorgeht, ab Februar 1814 im dortigen Internat (d.h. im sogenannten Knabenchor, in dem seinerzeit auch G.H.G. Jahr lebte). Es ist wahrscheinlich, dass die beiden späteren Kollegen sich hier als Jungen begegnet sein. Wie gut sie einander kannten und ob sie gar befreundet waren ist nirgends erwähnt. Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten wuchsen sie dennoch unter ungleichen Bedingungen auf und gingen auch nicht – was man vermuten würde – gemeinsam zur Schule. Theodor Johannes Rückert kam als Dreizehnjähriger nach Niesky, um sich am Pädagogium (einer weiterbildenden Schule) auf seine weitere akademische Ausbildung an einer Universität vorzubereiten. G.H.G. Jahr war dagegen bereits seit seinem fünften Lebensjahr in der Nieskyer Knabenanstalt untergebracht. Sein Weg führte nicht so geradlinig wie der Rückerts über das Pädagogium zu einem Studium. Da Jahrs Eltern mittellos waren, musste er sich nach der Grundschulausbildung in eine Schuhmacherlehre fügen, erkämpfte dann eine Lehrerausbildung und konnte sich erst später nach einigen Berufsjahren ein Medizinstudium erfüllen.

Theodor Johannes Rückert wusste dagegen schon früh, dass er Arzt werden wollte und studierte Medizin wahrscheinlich in Dresden oder Leipzig. Nach bestandenem Examen konnte er bereits im September 1821 seine berufliche Laufbahn in Herrnhut beginnen.

Nach eigenen Angaben hatte sich seine Begeisterung für die Homöopathie an einem Heilungserlebnis während der Schulzeit entzündet. In einer Vorbemerkung zu einer Kasuistik[5], die sich in den 1830 publizierten Annalen der homöopathischen Klinik [7] befindet, erwähnte er das.

"Schon während meines Schulcursus mit der Homöopathie nicht unbekannt, indem ich von einem ihrer ersten Jünger ärztlich behandelt, die Wirksamkeit derselben, im Vergleich mit der vorher bei mir angewandten allopathischen Hülfe, in Erfahrung brachte, konnte es nicht fehlen, dass eine Vorliebe für die erstere bei mir erwachte. Diese Vorliebe blieb auch nachher, als ich selbst das medicinische Studium begann und liess sich nicht dämpfen troz aller von meinen damaligen Lehrern dawider aufgeführten Gründe; nothwendig folgte daraus, dass ich die Lehren der Allopathie von einer ganz anderen Seite als meine Mitschüler betrachtete, und nachdem ich in späteren Jahren mich mit den homöopathischen Schriften näher bekannt gemacht hatte, und aus dem, was ehemals nur Vorliebe, nun Ueberzeugung geworden war, ich nicht umhin konnte, Einzelne derselben auf die Wahrheiten der Homöopathie aufmerksam zu machen. [...] Mit Freuden benutzte ich daher jedes übrige Stündchen zum Studium der Homöopathie, und kehrte, nach glücklich überstandenem Examen, in meine vaterländische Oberlausitz zurück, um, brennend vor Eifer für die Homöopathie, daselbst meine praktische Laufbahn im September 1821 zu beginnen." (Hartlaub & Trinks, 1830, S.3)

Theodor Johannes Rückert bekleidete ab 1821 in Herrnhut die Stelle des Ortsmedicus und war der erste, der in dieser Gegend fast ausschließlich homöopathisch praktizierte. Nach seinen eigenen Worten bereute es nie, "vom Anfange an als strenger Homöopath aufgetreten zu sein." (Harlaub & Trinks, 1830, S.4) 1832 gründete er mit Kollegen wie, H. Hartlaub, S.T. Thorer und W.A. Tietze den Lausitz-Schlesischen Verein homöopathischer Ärzte.

Als bodenständiger, naturverbundener Mensch war er aktives Mitglied im Obstbauverein der Oberlausitz und Mitherausgeber der OPORA, einer Zeitschrift zur Beförderung des Obstbaues in Deutschland. Neben einigen Büchern (siehe Bibliographie) verfasste er zahlreiche Artikel zunächst für Stapf's Archiv, dann auch für die Allgemeine Homöopathische Zeitung (AHZ) sowie für die Homöopathische Vierteljahresschrift, in denen er vor allem seine umfangreichen Praxiserfahrungen weitergab. Der noch kurz vor seinem Tod 1885 in der AHZ erschienene Artikel über Epilepsie zeugt von seiner bis ins hohe Alter erhaltenen Vitalität und geistigen Klarheit. Bis an sein Ende war Theodor Johannes Rückert in seinem Beruf tätig. Er war verheiratet mit Caroline Emilie Henriette Glieher und hatte 2 Kinder, den Sohn Hermann Theodor Rückert (1827 - 1864) sowie die Tochter Agnes Valerie Rückert, verheiratete Enkelmann (1835 - 1875).

Dr. med. Theodor Johannes Rückert verstarb am 6. August 1885 in Herrnhut. Die Redaktion der AHZ würdigte in einer knappen Todesanzeige seine beständige stille und treue Arbeit sowie auch seine menschlichen Qualitäten: "

"Sein einfaches biederes Wesen, seine Selbstlosigkeit, seine Milde und Freundlichkeit haben ihm die Liebe aller derer, welche mit ihm in Berührung kamen, erworben." [8]

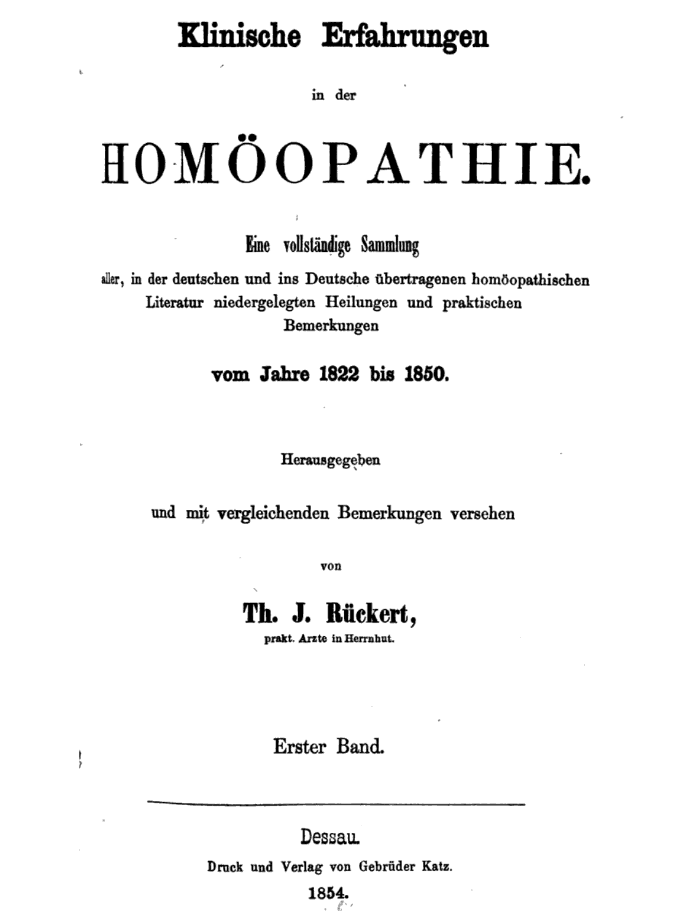

Als Theodor Johannes Rückerts wichtigste Publikation gilt sein vierbändiges großes Sammelwerk mit dem Titel: Klinische Erfahrungen in der Homöopathie. Eine vollständige Sammlung aller in der deutschen und ins Deutsche übertragenen homöopathischen Literatur niedergelegten Heilungen und praktischen Bemerkungen, vom Jahre 1822 – 1850.

Bibliographie

Ernst Ferdinand Rückert schrieb:

- Systematische Darstellung aller bis jetzt gekannten homöopathischen Arzneien: mit Inbegriff der antipsorischen, in ihren reinen Wirkungen auf den gesunden menschlichen Körper, Verl. L. Schumann, Leipzig, 1. Auflage Bd.1 1830, 2. Auflage, Band 1 u. 2 1835

Kommentar: Da sich die Anzahl der geprüften Arzneien ständig mehrte und ihre Wirkungen in mehreren Werken verstreut publiziert wurden, entstand das Bedürfnis nach einer übersichtlichen Zusammenstellung sämtlicher Arzneiwirkungen in einer systematischen Kopf-zu-Fuß-Darstellung. In diesem Werk bearbeitete er die Arzneiprüfungen so, „dass die gleich- und ähnlichlautenden Symptome aller Mittel, die Beschwerden, welche sie an den verschiedenen Theilen erregen, unter gewisse Rubriken zusammengestellt wurden“.

Hahnemann lobt und empfiehlt Rückert Systematische Darstellung in einem Brief an Bönninghausen (16.01.1831)

- Die Wirkungen homöopathischer Arzneien unter gewissen Bedingungen, tabellarisch dargestellt, Verl. L. Schumann, Leipzig 1833

Kommentar: Eine Bearbeitung der Arzneimittellehre nach den erregenden Umständen und Modalitäten in alphabetischer Ordnung. Beginnt mit: Zufälle werden erregt oder verschlimmert – Abends und endet mit – nach Weintrinken oder anderen geistigen Genüssen.

- Die Hautkrankheiten: oder systematische Darstellung der verschiedenen Ausschläge nach ihrer Form, Verlag L. Schumann, 1833

- Kurze Uebersicht der Wirkungen homöopathischer Arzneien auf den gesunden menschlichen Körper, mit Hinweisung zu deren Anwendung in verschiedenen Krankheitsformen. 2 Bde., Verl. L. Schumann, Leipzig Bd.1 1831, Bd. 2 1832, ; 2. Aufl. 1834, 1835

Kommentar: Sie ist eine nach den lateinischen Namen alphabetisch geordnete Materia medica, in der alle Symptome eines jeden Mittels in einen fortlaufenden Fließtext gefasst wurden. Sie war dazu gedacht, dem Anfänger die Arzneimittel vorzustellen, damit er sich mit diesen Grundkenntnissen dem spezielleren Studium mit „Lust nähern“ kann.

- Grundzüge einer künftigen speciellen homöopathischen Therapie oder kurze Angaben gelungener homöopathischer Heilungen und praktischer Notizen, gesammelt aus den wichtigsten Zeitschriften der neuen Heillehre, Verl. Carl Andrä, Leipzig 1837

Kommentar: Die gelungenen Heilungen, die mit einem einzigen oder höchstens einigen wenigen Mitteln erreicht wurden, haben großen Wert für die Praxis. Die Sammlung und Zusammenstellung von Fällen (mit Angabe der genauen Quelle), wo dasselbe Mittel hilfreich war, fördert die Kenntnis der Mittelwirkung und gibt Fingerzeige für die Praxis. Die Ordnung der Kasuistiken folgt keinem nosologischen System, sondern dem Kopf-zu-Fuß-Schema. Zwei Register ergänzen das Werk. Das erste enthält die Mittel in alphabetischer Reihenfolge sowie die Krankheitsformen, bei denen es angewendet wurde. Das zweite Register enthält die alphabetisch geordneten Krankheiten

- Die Erkenntniß und Heilung der wichtigsten Krankheiten des Pferdes: nach homöopathischen Grundsätzen bearbeitet für Oeconomen und Pferdeliebhaber, Meißen: Klinikicht u. Sohn, 1839

- Beschreibung der Krankheiten des Rindviehes, der Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde: nebst Anleitung zu deren Heilung sowohl nach allöopathischen, wie nach homöopathische Grundsätzen; bearbeitet für Oekonomen und Gutsbesitzer, Verlag Crayen, 1841

- eine Übersetzung aus dem Englischen: Jacob James: Praktische Erfahrungen im Gebiete der Homöopathie, 1842

- Flora von Sachsen / ein practischer und bequemer Wegweiser auf heimathlichen botanischen Excursionen1 durch die Pflanzenwelt des Königreichs Sachsen, der sächsischen Herzogthümer und sächsischen Grenzprovinzen, für unstudirte Freunde vaterländischer Pflanzenkunde für unstudirte Freunde vaterländischer Pflanzenkunde, d.i. einfache und deutliche Beschreibung sämmtlicher, im Königreiche Sachsen und dessen anliegenden Provinzen wildwachsenden Pflanzen, mit genauer Angabe ihrer Standorte, wie ihres technischen und offiziellen Gebrauchs, zum Handgebrauch und Selbstunterricht beim Botanisiren, für Apotheker, Land- und Forstwirthe, Schullehrer und sonstige Freunde vaterländischer Gewächskunde, Grimma & Leipzig Band 1 1840, Band 2 1844

Theodor Johannes Rückert schrieb:

- Die Homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera: Ein vollständiger Auszug der ganzen homöopathisch-klinischen Literatur bis zum Jahre 1850, Verlag Gebr. Katz, Dessau 1854

- Klinische Erfahrungen in der Homöopathie: Eine vollständige Sammlung alles in der homöopath. Literatur niedergelegten Heilungen u. praktischen Bemerkungen vom Jahre 1822 bis 1850, 4 Bände, Verlag Gebr. Katz, Dessau: Bd. 1 1854, Bd. 2 1855, Bd. 3 1857, Bd. 4 1861 sowie Supplementband zu Abschnitt 1 - 12 1860

- sowie zahlreiche Artikel in Stapf's' Archiv und in der AHZ,in denen er praktische Erfahrungen mitteilt.

[1]Ernst Ferdinand R. prüfte: Aconit, Bryonia, Digitalis, Dulcamara, Helleborus, Pulsatilla, Rheum, Rhus toxicodendron.

Leopold Immanuel R. prüfte: Asarum, Belladonna, Cina, Colocynthis, Cuprum, Manganum aceticum.

Theodor Johann R. prüfte: Antimonium tartaricum, Baryta acetica, Cantharis, Carduus benedictus, Mezereum, Paris quadrifolia, Sabadilla, Zincum. [1]

[2]"[...] Von den antipsorischen Mitteln allein hat mir Dr Rückert (welcher nachgehends seine systematische Darstellung herausgab) vor 4 Jahren hier in Köthen eins geschrieben, als er von Liefland im Herbste zurückkehrend nicht gleich ein Unterkommen hatte, wo ich dann ihn 6 Monate zu diesem Behufe hier unterhielt. Doch ist letzteres Register nicht so vollkommen gerathen, als ich wünschte, da die Ausführung der Symptome nach den Umständen größtentheils fehlt - die Nacht-Symptome ausgenommen, die wohl vollständig sind." S. Hahnemann in einem Brief an C. v. Bönninghausen vom 25.11.1833 (Stahl, 1997, S.92)

[3]In einem Brief vom 16.01.1831 schreibt Hahnemann an Bönninghausen: „[...] Dagegen mache ich Sie aufmerksam auf Rückert's Systemat. Darstellung aller homöopathischen (bisher bekannten) Arzneien, was ich sehr empfehlen kann." (Stahl, 1997, S.43)

[4]Der vollständige Titel lautet: Flora von Sachsen / ein practischer und bequemer Wegweiser auf heimathlichen botanischen Excursionen durch die Pflanzenwelt des Königreichs Sachsen, der sächsischen Herzogthümer und sächsischen Grenzprovinzen, für unstudirte Freunde vaterländischer Pflanzenkunde für unstudirte Freunde vaterländischer Pflanzenkunde, d.i. einfache und deutliche Beschreibung sämmtlicher, im Königreiche Sachsen und dessen anliegenden Provinzen wildwachsenden Pflanzen, mit genauer Angabe ihrer Standorte, wie ihres technischen und offiziellen Gebrauchs, zum Handgebrauch und Selbstunterricht beim Botanisiren, für Apotheker, Land- und Forstwirthe, Schullehrer und sonstige Freunde vaterländischer Gewächskunde

[5]Gastrisch – fieberhafter Zustand; von Herrn Med. Pract. Rückert: nebst Vorwort. (Hartlaub & Trinks, 1830, S. 2f.)

Literatur

[1] Hering, Constantin (1846): Uebersicht unserer Arzneiprüfungen nach den Prüfern geordnet. Ein Beitrag zur Geschichte. AHZ (Allgemeine Homöopathische Zeitung) Bd.31, S.22-30 u. 38-42 (siehe auch in: Herings Medizinische Schriften, Band III, hrsg. von K.-H. Gypser, Göttingen, 1988, S. 945-964)

[2] Hering, Constantin (1861): Jenichen und kein Ende!, AHZ Bd.62, S.161-163. (siehe auch in: Herings Medizinische Schriften, Band III, hrsg. von K.-H. Gypser, Göttingen, 1988, S 1169–1178)

[3] Hering, Constantin (1865): Einige wohlmeinende Worte für Anfänger über unsre Arzneilehre. AHZ Bd.70, S.101. (siehe auch in: Herings Medizinische Schriften, Band III, hrsg. von K.-H. Gypser, Göttingen, 1988, S 1499-1520)

[4] Belger, Christian (1879): Moriz Haupt als academischer Lehrer. Verlag Weber, Berlin, S.56f.

[5] Stahl, Martin (Hrsg.) (1997): Der Briefwechsel zwischen Samuel Hahnemann und Clemens von Bönninghausen, Haug Verlag, Heidelberg

[6] Rückert, Theodor Johannes (1849): Nekrolog. AHZ Bd 38, S.81- 86.

[7] Hartlaub, C.G. Christian, Trinks, C. Friedrich (1830): Annalen der homöopathischen Klinik, Band 1, Leipzig bei Friedrich Fleischer

[8] Lorbacher, A. (1885): Todesanzeige Dr. med. Theodor Joh. Rückert. AHZ Bd. 111, S. 56.

Verf.: smi | Rev.: mnr | Lekt.: pz | zuletzt geändert 10.09.2023