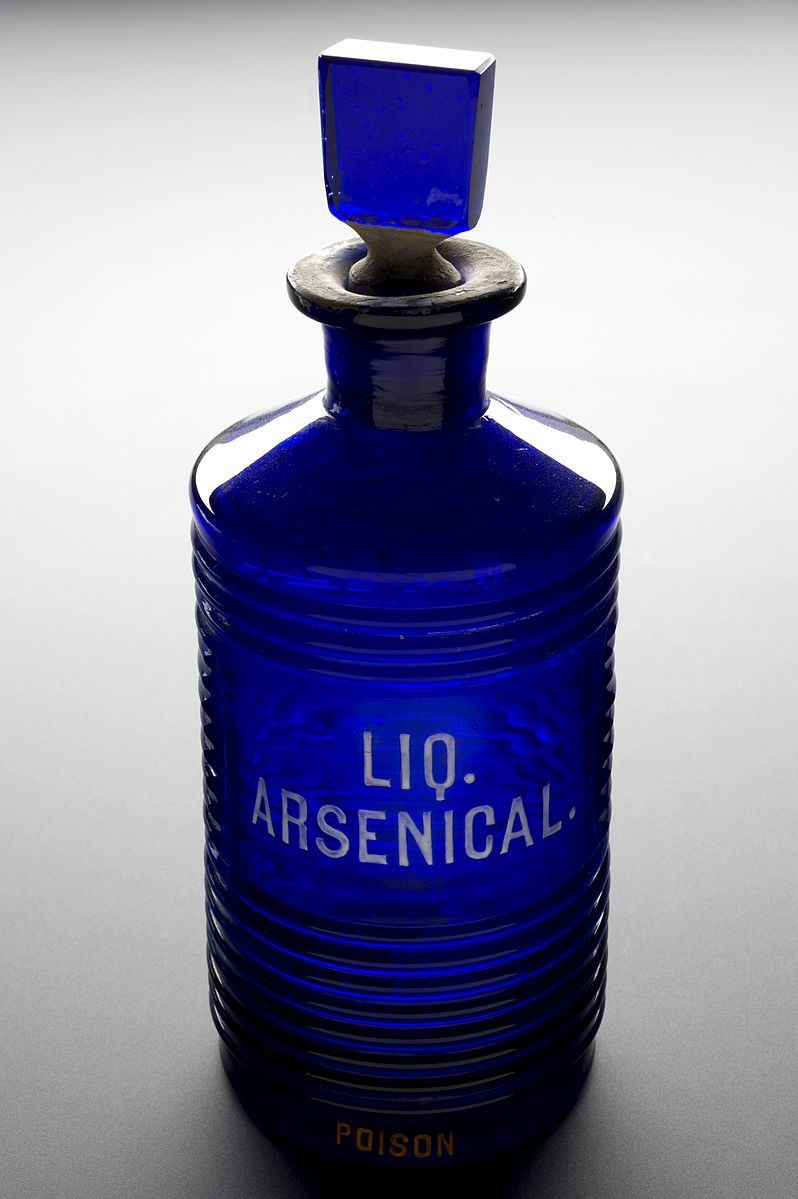

[1] Denn die Erfahrung zeige, „[...] dass die kleinste Menge Queksilber, wenn sie nur ein gehörig starkes Merkurialfieber erregt, den höchsten Grad der eingewurzelsten Lustseuche heben kann.“ (Hahnemann, 1789, S.188f.)

[2] Hahnemann war vom 1775-1777 zum Medizinstudium in Leipzig und Wien; von 1777-1778 als Bibliothekar und Leibarzt bei Freiherrn von Brukenthal in Hermannstadt (Siebenbürgen), wo sich Hahnemann eine Infektion mit der dort endemischen Malaria zugezogen haben muss; von 1778-1779 Promotion in Erlangen.

[3] Obwohl Mikroben als Krankheitserreger zu Hahnemanns Zeit noch nicht nachgewiesen und sichtbar gemacht werden konnten, verwendete man den Begriff der „Ansteckung“ in der Medizin schon seit langem. Er basiert auf der Beobachtung, dass jemand nach Kontakt mit einem Kranken die gleichen Krankheitszeichen entwickelte. Bereits der italienische Arzt Girolamo Frascatoro (1478-1553) hatte als Erklärungsmodell für die Entstehung und Ausbreitung epidemischer Krankheiten eine Kontagienlehre entwickelt, die aber wieder in Vergessenheit geraten war. Auch Luther (1483-1546) benutzte den Begriff: "... insbesondere das gift einer ansteckenden krankheit, die ansteckung und die pest selbst: der feind hat uns durch gottes verhengnis gifft und tödliche geschmeis herein geschickt. Luther 3, 396b". Spätestens im 18 Jh. war der Ansteckungsbegriff dann im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pockenkrankheit und der venerischen Krankheiten allgemein gebräuchlich.

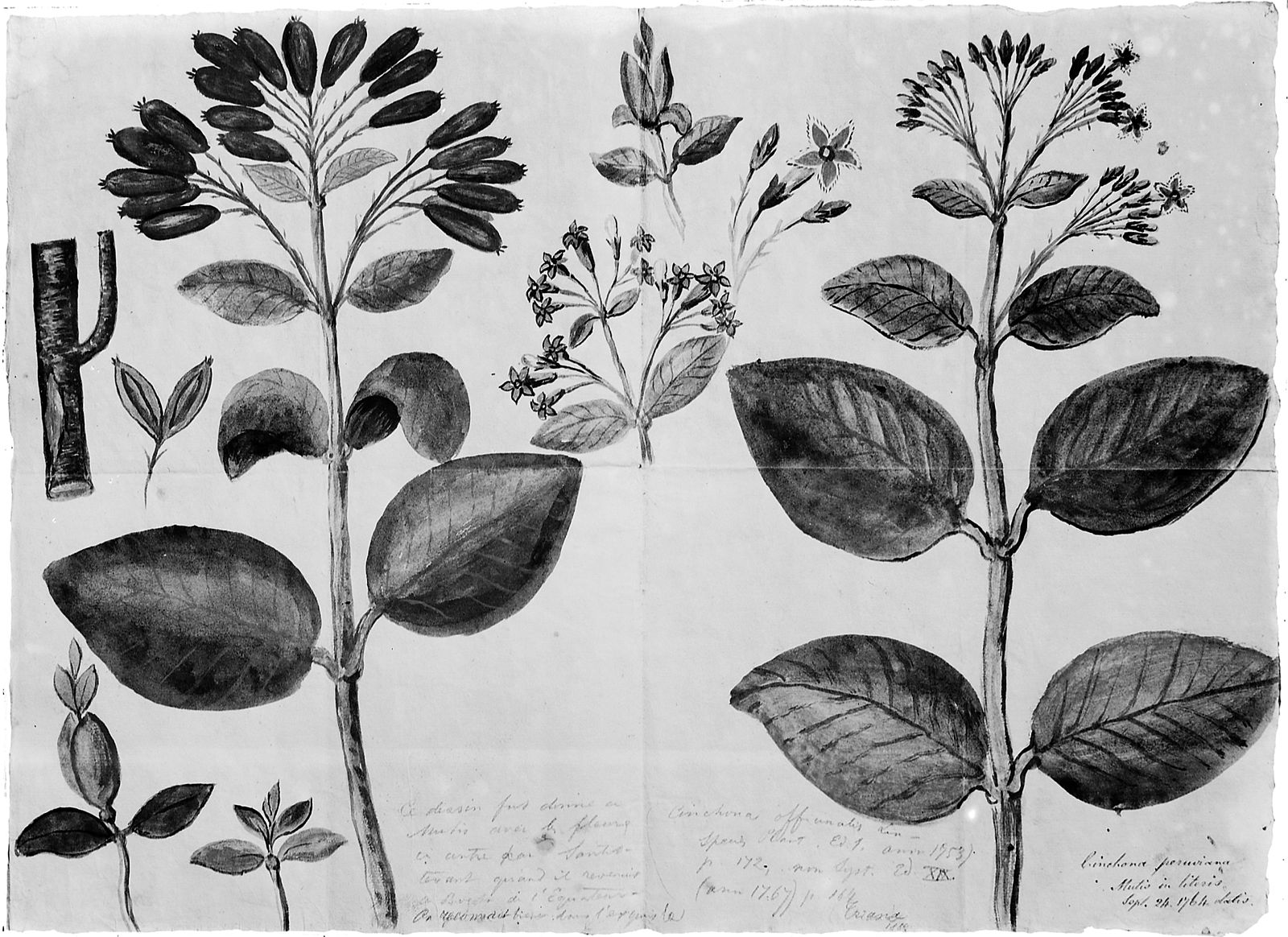

[4] „Denn wie wäre es sonst möglich, daß das heftige dreitägige und jenes tägliche Fieber, was ich vor vier und sechs Wochen, ohne zu wissen, wie es zuging, mit ein Paar Tropfen Chinatinktur ohne Nachwehen heilte, fast gerade die Reihe von Zufällen hatte, die ich gestern und heute an mir selbst wahrnehme, da ich, gesunderweise, vier Quentchen gute Chinarinde, Versuchshalber, allmählig eingenommen habe!“ (Hahnemann, 1808, S. 494)

Literatur

[1] Lochbrunner, Birgit (2007): Der Chinarindenversuch – Schlüsselexperiment für die Homöopathie?, Essen: KVC Verlag.

[2] Hahnemann, Samuel (1789): Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten, nebst einem neuen Queksilberpräparate. Leipzig: Siegfried-Lebrecht Crusius.

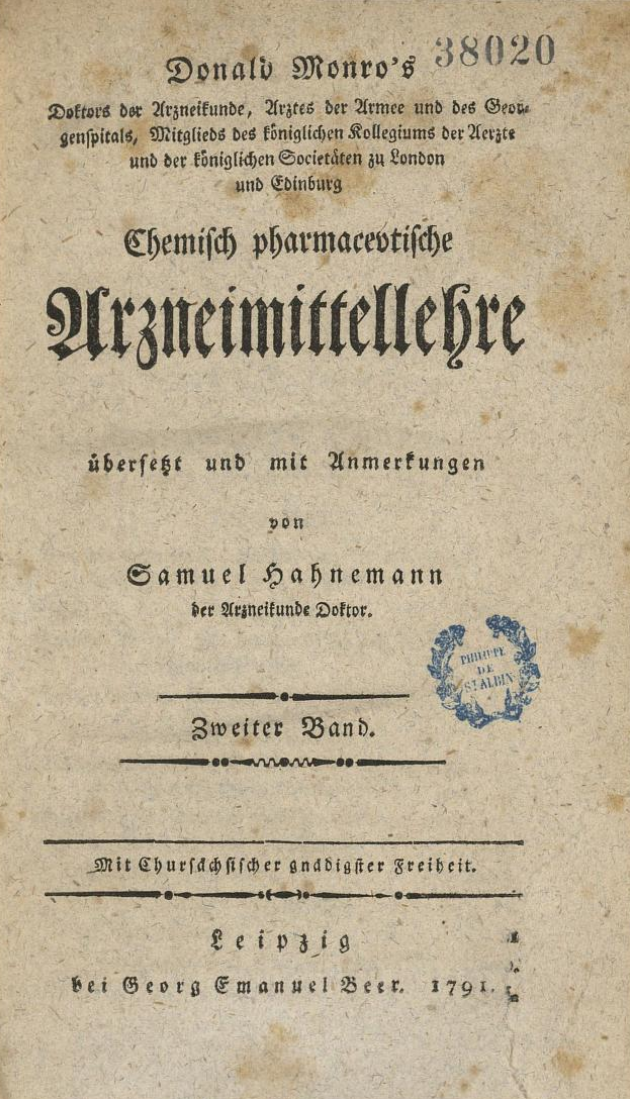

[3] Hahnemann, Samuel (1791): Donald Monro's, Doktors der Arzneikunde, Chemisch pharmaceutische Arzneimittellehre welche die Londner Pharmacopöe praktisch erläutert - übersetzt und mit Anmerkungen von Samuel Hahnemann. Leipzig: Georg Emanuel Beer.

[4] Hahnemann, Samuel (1792): Verwahrung vor Ansteckung in epidemischen Krankheiten; Freund der Gesundheit, Bd.1, Heft 1. Frankfurt am Main: Wilhelm Fleischer.

[5] Hahnemann, Samuel (1805): Heilkunde der Erfahrung; Hufeland's Journal der practischen Heilkunde, Band 22, 3. Stück, S.5-100. Berlin: Wittich.

[6] Hahnemann, Samuel (1807): Fingerzeige auf den homöopathischen Gebrauch der Arzneien in der bisherigen Praxis; Hufeland's Journal der practischen Arzneykunde, 26. Band, 2. Stück, S. 5-43. Berlin: Wittich.

[7] Hahnemann, Samuel (2001): Gesammelte kleine Schriften; Auszug eines Briefs an einen Arzt von hohem Range, über die höchst nöthige Wiedergeburt der Heilkunde (geschrieben 1808, veröfffentlicht im Allg. Anzeiger der Deutschen, 343, S.3729-3741). Hrsg. v. Josef M. Schmidt u. Daniel Kaiser. Haug. Verfügbar unter https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00263172/Reichsanzeiger_167367196_1808_02_0001.tif (8.6.2023)

[8] Hahnemann, Samuel (1796): Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen; Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst: hrsg. von C. W. Hufeland, 1796, 2. Band, 3. Stück S. 391-439 und 4. Stück S. 465-561. Jena: in der academischen Buchhandlung.