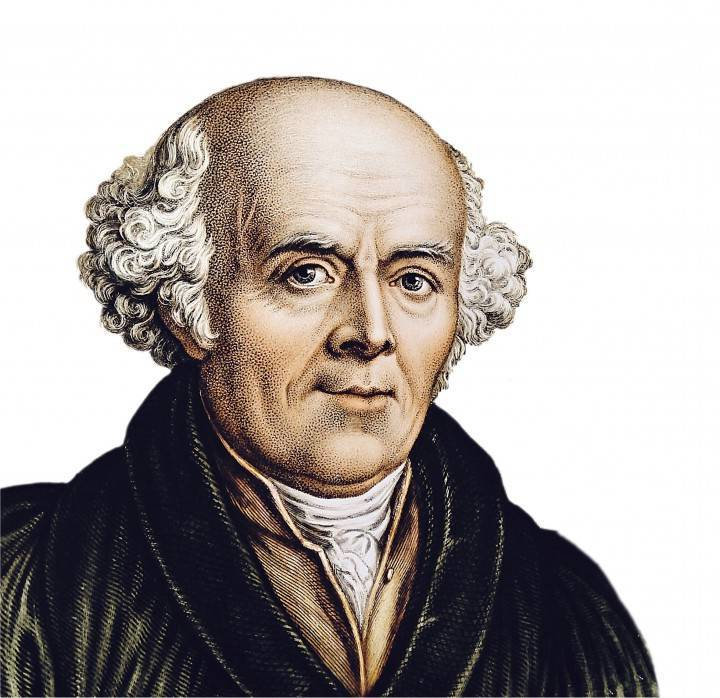

Wie spätere Publikationen zeigen, sah sich Hering nicht gezwungen, seine Ansichten aufgrund anderer Beobachtungen zu revidieren. So erklärte er 1864 in der Homöopathischen Vierteljahresschrift in einer Auseinandersetzung mit Dr. David Roths Kritik an Hahnemann:

„[…] Dieselbe eigenthümliche Fähigkeit zeigte ihm [Hahnemann; Anm. d. Verf..] den Unterschied zwischen Geheiltbleibenden und nicht Geheiltbleibenden. Dadurch allein wurde es möglich, dass er die grossartige, in den Lehrbüchern der Homöopathie unbeachtet gebliebene Entdeckung machte, dass die Zeichen in der umgekehrten Ordnung ihrer Entstehung müssen gehoben werden, dass die zuletzt entstandenen Zeichen immer bei der Wahl die wichtigsten sind, dass also, was die treuen Anhänger daraus als nothwendig folgern mussten und gefolgert haben, nämlich: dass wenn die Zeichen in der umgekehrten Ordnung ihres Entstehens aufhören, der Kranke auch geheilt bleibt, bei jeder andern Ordnung aber nicht.

Dieselbe Fähigkeit, Beobachtungen von solcher Tragweite zu machen, liess ihn erkennen, dass die chronischen Kranken, bei denen ein Ausschlag entstand, nicht nur dabei, sondern auch nach dessen Aufhören, mehr und anhaltender gebessert wurden, als wenn innere Zeichen aufhörten ohne das Erscheinen der äusseren. Aehnlich ist es mit dem Aufhören der Zeichen erst oben, dann weiter unten; was uns immer eine bessere Prognose, oft die der bleibenden Heilung erlaubt. Ja, es stimmt ganz mit Vorigem, weil das Oberste dem Innersten entspricht, das Unterste dem Aeussersten.“ (Hering, 1864, S. 1311)

Es ist fraglich, wie viele deutsche Kollegen diese mit „Schachzüge“ betitelten Argumentationen überhaupt lasen. Zur viel größeren Bekanntheit (um nicht zu sagen zu Popularität) der Heringschen Regel trug wahrscheinlich eher das Kapitel „Anweisung, wie man dem Arzte Bericht erstatte“ in Constantin Hering’s Homöopathischem Hausarzt bei. Ab der 12. Auflage von 1864 hatte Hering diesen Abschnitt ergänzt und erklärte hier:

„Vor allem aber ist es wichtig, einen genauen Bericht zu geben, in welcher Folge sich die verschiedenen Beschwerden eingestellt haben. Ebenso wie es keinem Kranken zusteht, bestimmen zu wollen darüber, was er durch den Arzt geheilt haben will und was nicht, sondern es nothwendig ist, daß der Arzt alles kenne, weil alle Heilung darauf zielen muß, den ganzen Menschen zu heilen, dies aber immer nur von Innen nach Außen, oder von Oben nach Unten geschehen kann, ebenso muß der Arzt auch genau die Ordnung erfahren, in welcher alles entstand. Das ist auch eines jener großen Gesetze, welche Hahnemann entdeckte, daß bei jedem Kranken die verschiedenen Beschwerden, die sich nach und nach einstellten, immer in der umgekehrten Ordnung ihres Entstehens entfernt werden müssen, also die letzten zuerst, und die ältesten zuletzt, und es läßt sich das nicht ändern; wenn der Kranke und sein Arzt sich nicht genau darnach richten, so wird nichts aus der Heilung, und der Kranke wird entweder gar nicht gesund, oder bleibt's nicht lange.“ (Hering, 1864, S. 16]

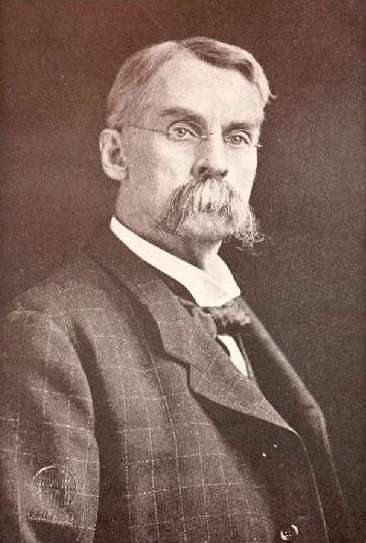

Richard Haehl, der mit der 19. Auflage ab 1905 für die weitere Herausgabe des Homöopathischen Hausarztes verantwortlich zeichnete, hatte in seinen folgenden und (teilweise deutlich) veränderten Versionen diesen Passus jedoch wieder entfernt. Doch bis dahin waren immerhin 7 Auflagen des erfolgreichen Homöopathie-Ratgebers verkauft. In den seinerzeit kursierenden englisch- und französischsprachigen Publikationen, die auf Herings Hausarzt beruhen, findet sich dieser wichtige Absatz nicht.

Der 1997 im Verlag v. d. Lieth erschienene unveränderte Nachdruck basiert glücklicherweise auf der noch von Hering autorisierten 14. Auflage von 1875.

1865 geht Hering dann in dem Aufsatz Hahnemann's three rules concerning the rank of symptoms nochmals ausführlich und erklärend auf die Thematik ein:

„[…] die Quintessenz seiner Lehre ist, bei allen chronischen Krankheiten, d. h. bei solchen, die von außen nach innen, von der Peripherie zu den zentralen Organen, allgemein von unten nach oben fortschreiten, - in allen solchen Fällen mit Vorliebe solche Arzneimittel zu verabreichen, die umgekehrt in ihrer Richtung oder ihrem Wirkungsweg sind, solche, die von innen nach außen, von oben nach unten, von den wichtigsten Organe zu den weniger wichtigen, vom Gehirn und den Nerven nach außen und nach unten zum äußersten und niedersten aller Organe, zur Haut hin, wirken […] Hahnemanns Lehre zur Behandlung chronischer Krankheiten umfaßt weitere und entgegengesetzte, nämlich: die entgegengesetzte Richtung der Entwicklung jedes einzelnen Falles einer chronischen Krankheit. All die antipsorischen Mittel Hahnemanns haben diese Besonderheit als wichtigstes Charakteristikum; die Entwicklung der Wirkungen von innen nach außen.“ (Hering, 1865; deutsche Übersetzung zitiert nach Lucae, 1998, S. 59)

Hier empfiehlt Hering bei der Mittelwahl außerdem „mit Vorliebe solche Arzneimittel zu verabreichen, die umgekehrt in ihrer Richtung oder ihrem Wirkungsweg sind“. Offenbar ging es ihm mehr um die Vermittlung praktisch umsetzbarer Regeln als um die Postulierung von Gesetzmäßigkeiten.

1875 übernahm Hering in seinem Werk Analytical Therapeutics of the Mind die Ordnung der Symptome von Hahnemann. Er bekräftigte hier noch einmal seine Beobachtungen, dass bei einem kurativen Verlauf die Symptome in der umgekehrten Reihenfolge ihres Auftretens verschwinden. (Hering, 1875)

Die wiederholte Publikation des Aufsatzes Hahnemann's three rules concerning the rank of symptoms beispielsweise in The Medical Advance (1892), in Transactions of the Worlds̓ Congress of Homœopathic Physicians and Surgeons (1893) sowie in The British Homoeopathic Review (1909) zeigt, dass das Thema damals bei den homöopathischen Ärzten auf Interesse stieß und auch diskutiert wurde. (Hering, 1865)